母性と父性

-態度の比較-

第5版

大塚いわお

Tweet

まとめ

母性は、子供を自分の中に包み込んで保護しようとするのに対して、父性は、子供を自分から分離・独立させた上で、子供がうまく自活して行けるように、外からフォロー・援助を加えようとする、といった違いがあると考えられます。

簡単な要約:母性と父性

[要旨] 母性と父性の違いを一言で言えば、母性は「内部に閉じた」世界=自分の子宮胎内相当の世界に子供を置こうとする、子供を親に「癒着・依存させる」性であり、一方、父性は「外部へと開かれた」世界に子供を置こうとする、子供に対して親からの「分離・自立を促す」性である、と言えます。

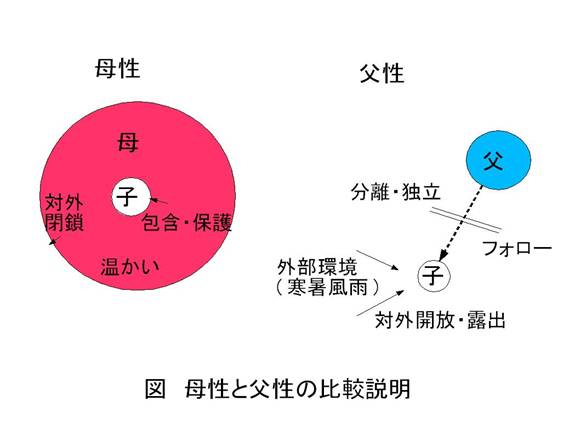

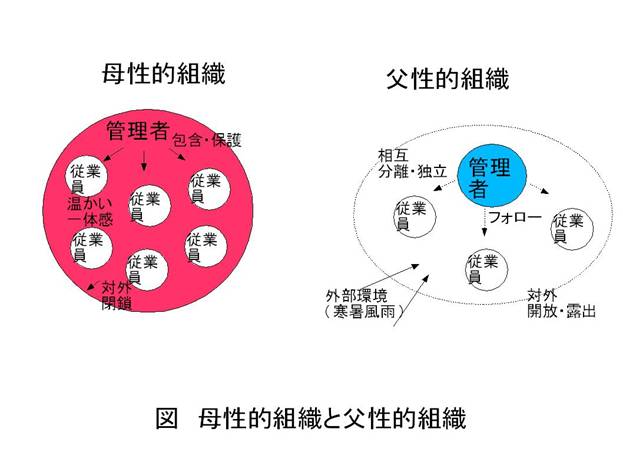

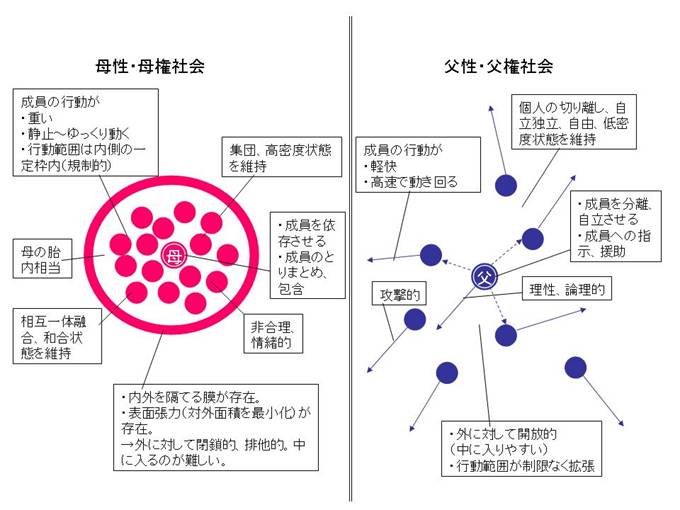

母性と父性の態度面での違いは、以下のような簡単な図で表すことができる。

上記の図では、母性は、相手(子供など)を自分の中に包み込んで保護しよう、守ろうとするのに対して、父性は、相手を自分から分離・独立させた上で、子供がうまく自活していくことができるように、外からフォロー・援助を加えようとする、といった違いがあると考えられる。

母性と父性の違いを一言で言えば、母性は「内部に閉じた」世界=自分の子宮胎内相当の世界に相手(子供)を置こうとする、子供を親に「癒着・依存させる」性であり、一方、父性は「外部へと開かれた」世界に相手(子供)を置こうとする、子供に対して親からの「分離・自立を促す」性である、と言える。

この場合、子供の役を取るのは、実の子供とは限らず、学校なら下級生とか、職場なら部下とか、いろいろバリエーションがある。母性、父性の役回りは、血縁でつながった家庭のみに止まらず、学校、職場等広く存在する。

両者の違いを、以下に簡単な表にまとめたので参照されたい。

|

母性 |

父性 |

|

|

1 |

援助・養育指向 |

自立促進指向 |

|

1-1 |

サポート・ケア(世話・心配) |

セルフケア促進 |

|

1-2 |

栄養付与 |

道具・物資付与 |

|

2 |

受容・安心付与指向 |

指令・緊張付与指向 |

|

2-1 |

受容・受入 |

審判、拒絶、指令 |

|

2-2 |

くつろぎ |

緊張付与 |

|

3 |

「内」「閉」指向 |

「外」「開」指向 |

|

3-1 |

包容・包含(抱擁) |

切開 |

|

3-2 |

閉鎖・排他(内外区別) |

開放(内外非区別) |

|

3-3 |

内部隠蔽・保護 |

外部露出・公開 |

|

3-4 |

気候一定(温室)・甘さ |

気候変動、厳しさ |

|

3-5 |

安全域内滞留 |

冒険・探検 |

|

4 |

接続・癒着指向 |

切断・分離指向 |

|

4-1 |

接続 |

切断 |

|

4-2 |

癒着・一体融合 |

分離 |

|

4-3 |

依存させ |

突き放し |

|

5 |

同一指向 |

差異指向 |

|

5-1 |

平等 |

差別化 |

|

5-2 |

非競争・画一 |

自由競争・個性化 |

一人の人は、母性だけ、父性だけ持っているのではなく、母性、父性を両方持っており、その割合が、女性では母性が多く、男性では父性が多くなると考えられる。

また、人が母性的、父性的というのは、性別、年齢、親子にも必ずしも関係しない。つまり、女性(男性)だからといって母性的(父性的)とは限らず、年齢が高い(低い)から、親(子)だから母性・父性的(子供的)とも言えない。

例えば、日本のようなウェットな雰囲気の会社や政党の派閥では、男性の上司、親分が、部下、手下に対して、一体感を重んじ、包容力のある母性的な態度を取ることが多い。むろん、女性社員が母性的なリーダーとして、職場を引っ張っていく、性別に合致したタイプも多く見られると考えられる(天野こずえ原作アニメ「ARIA」のアリシアみたいなタイプである)。

また、中高生の女の子(本来子供の役を取るはずの、比較的低年齢の人)が、いつまで経っても娘のような感じで依存的で頼りない母親に代わって、母性的な包容力で家族を引っ張っていくケースもあると思われる。特に、面倒を見る必要のある年下の弟妹のいる長姉が、母性的な態度を強く取ることが多いと考えられる(例えば、桜場コハルのコミック「みなみけ」の長女、南春香みたいなタイプである)。

あるいは、日本のように、母性が優勢で、子供と父親の関わりが少なく、父性が不足している社会の場合、母性を担う母親が、父性を実行しない(できない)父親に代わって、ある程度父性の代行をする(子供を外界へと連れ出す、子供を叱るなど)役割をするという面もある。

[参考文献]

河合隼雄、母性社会日本の病理、1976、中央公論社

松本滋、父性的宗教・母性的宗教、1987、東京大学出版会

母性・父性と、女性性・男性性との関係

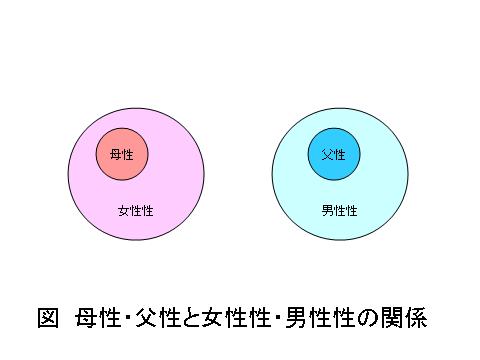

[要旨] 母性・父性は、それぞれ、女性・男性の子供を持つ親としての一側面を表していると考えられます。その点、母性、父性は、女性性、男性性の中に包含される、一部であると見ることができます。

母性、父性は、それぞれ、女性、男性の、自分の子供を持った親としての側面を表している。

その点、母性、父性は、それぞれ、女性性、男性性の、(親としての)一部、一側面として捉えることができる。

母性が女性性に対応し、父性が男性性に対応する。

母性、父性は、それぞれ女性性、男性性の中に包含される、一部であると言える(下図参照)。

子供を持った女性が母性を発揮し、同じく子供を持った男性が父性を発揮する。

女性、男性それぞれが、

(1)庇護者としての側面 無力な子供に頼られる、子供を十分に守るパワーを持つ存在

(2)指導者、教育者としての側面 何も知らない子供に、生きていくのに必要な、有用なノウハウを教える存在

(3)制御者としての側面 わがまま放題の子供に、きちんと言うことを聞かせる、コントロール、制御する存在

といった、子供を育てるのに必要な大人として成熟した存在となった時、それぞれ母性、父性を持ったと言うことができる。

中には、母親らしい男性、父親らしい女性もいると考えられるが、その場合、そもそも、基盤、出発点として、そうした男性は女性的であり、そうした女性は男性的であるため、その親としての側面を取り出した場合に、それぞれ母性的、父性的となるのだと考えられる。また、そうした男性、女性は、男性、女性全体の中では、性同一性障害を持っている少数派として位置づけられる。

子供と母性・父性関係の3類型

[要旨] 子供と父性・母性との関係は、(1)母子癒着型=母親が子供を完全に内包し、その外側を父親が守るか、父親が母親に内包されるタイプ、(2)父介在型=父親が外周を守りつつ、母親と子供との間に割って入る中間的なタイプ、(3)母子分離型=父親が母親と子供の紐帯を完全に断ち切り、両者を分離するタイプに分けることができます。(1)が社会において母性の力が強く(母権制)、日本社会に当てはまると言えます。

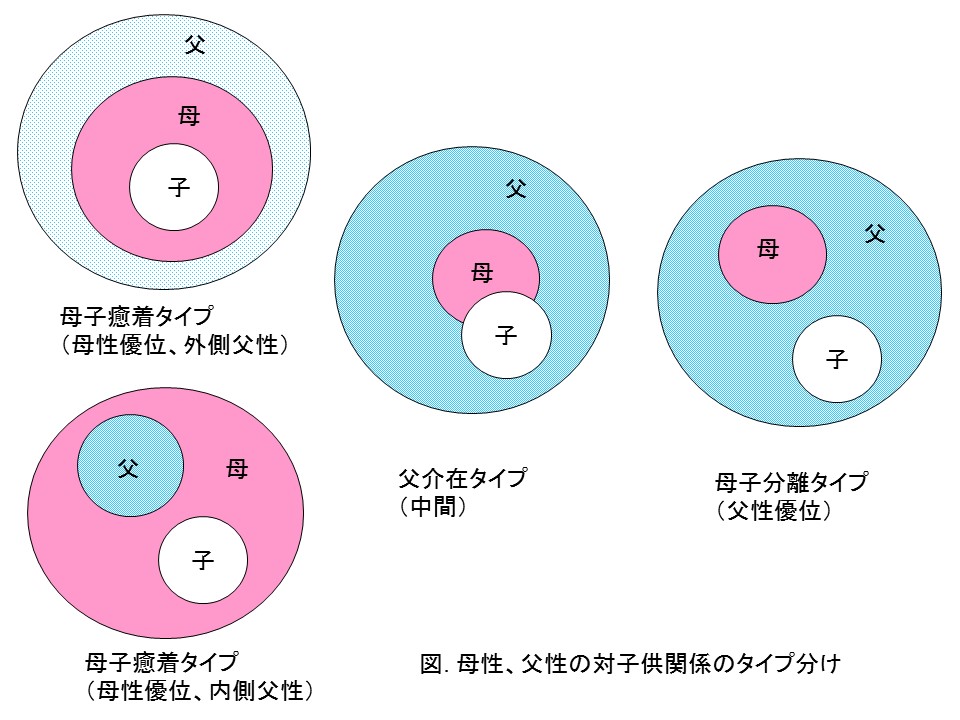

家庭における、子供と母性と父性の関係は、以下の図の3類型に分かれると考えられる。

(1)母子癒着型 母親が子供を完全に包み込んで守り、そのさらに外周を父親が守るタイプ。母親が完全に子供と癒着しており、父親がその間に割って入ることができず、外側から見守っているタイプ(母性優位、外側父性)。あるいは父親が子供同様母親に包み込まれて甘えているタイプ(母性優位、内側父性)。日本社会では、このうち母性優位、内側父性の類型が多く見られると考えられる。

(2)父介在型 父親が、母親と子供の間に割って入り、父親が直接子供に接触し、見る割合が高いタイプ。

(3)母子分離型=父親が母親と子供の紐帯を完全に断ち切り、両者を分離するタイプ。欧米社会では、この類型が多く見られると考えられる。

(1)の母子癒着型は、母親の力が強い、母性支配(母権制)社会のタイプ、(3)の母子分離型は、父親の力が強い、父性支配(父権制、家父長制)社会のタイプと考えられる。

父性・母性とドライさ・ウェットさとの関連

[要旨] ウェットな社会は、母性の力が強い「母権制社会」と言え、ドライな社会は、父性の力が強い「父権制」「家父長制」社会と言えます。

母性は、親と子が相互に一体化し、依存し合うことを指向する点、親と子が相互にベタベタくっついて離れない「ウェット」な性質を持つと言える。その点、ウェットな社会は、母性の力が強い「母権制」社会であると言える。

一方、父性は、親と子が、相互に分離独立することを指向する点、親と子が相互にバラバラに離れようとする「ドライ」な性質を持つと言える。その点、ドライな社会は、父性の力が強い「父権制」「家父長制」社会であると言える。

母性、父性と液体、気体

[要旨] 液体分子運動は、母性的に感じられ、気体分子運動は、父性的に感じられるのではないかと考えられます。

以下に、液体(母性)、気体(父性)の運動、行動パターンを動画で示す。

※以下の動画は、池内満さんが作成された、「分子のおもちゃ箱」(mikeさんのサイト) http://mike1336.web.fc2.com/の 分子運動Javaプログラムをそのまま借用しています。

無断転用を禁じます。

|

母性=リキッドタイプ=液体分子運動パターン |

父性=ガスタイプ=気体分子運動パターン |

|

|

母性的な行動様式は、液体分子運動として捉えられると考えられる。

液体分子運動では、各分子個体が互いにくっつき、一体化して、静的な受け身の集団を作り、集団が、その中に所属する各個体を包含し、守る形になっている。この点、母性の、自分の成員を一体的に包含し、外部から区別して守る性質に似ていると言える。

一方、父性的な行動様式は、気体分子運動として捉えられるのではないかと考えられる。

気体分子運動では、各分子個体が、互いに独立、自立して、自分で自分を助け、守る形で、自由に動的に拡散し、動き回る。この点、父性の、自分の成員を積極的に自立、独立させて、未知の領域に進むように働きかける性質に似ていると言える。

父性的, 母性的なパーソナリティの認知と気体,液体分子運動パターンとの関係

2012.07初 出

父性的、母性的パーソナリティと、気体、液体分子運動パターンとの関係について、詳しく説明しています。父性的パーソナリティと気体分子運動、母性的パーソナリティと液体分子運動が相関します。

要約

人間の パーソナリティ認知の父性的,母性的と,物質の気体,液体の人間に与える感覚のドライ,ウエットさの間の関連を明らかにするため,webでの調査を行った。気体・液体分子運動パターンをコンピュータシミュレートした2つのムービーを研究参加者201名に対 して見せて,各ムービーで,粒子の動きが個人の対人行動としてどの程度 父性的,母性的に感じられるかを評価してもらった。その結果,気体分子運動パターンは人々の動きとして父性的,液体分子運動パターンは母性的と感じられることが分かった。

課題

実際に研究参加者に気体,液体の分子運動シミュレーションムービーを見せて,各分子の動きを人の動きと見立てた場合それぞれど の程 度父性的,母性的と感じるか調べることにした。

方法

[データ収集方法]インターネットのwebサイトで回答を収集した。回 答のカウントに当たっては,同じ研究参加者が複数回回答する可能性に対応するため,回答時に同一のIPアドレスの持ち 主は同一の回答者であると見なし,同一のIPアドレスの複数回答は最新の1個の回答のみを有効と見なすとともに,cookieを利用して複数回の回答を受付けないように設定した。

[研究対象者]回答を得た研究参加者の総数は201名 (男性105名, 女性96名)であった。性別 情報は,回答時に性別選択欄をwebページにラジオボタンで設け,選択入力してもらうことで得た。

[調査時期]調査時期は,2007年8月21日から8月31日の11日間であった。

[刺激映像]刺激は,Ar(アルゴン)の分子運動パターンをシミュレートするJavaプログラムを,池内満(2002)のwebサイトより入手し,液体と気体それぞれの分子運動を最も明確に示すように,絶対温度20度(液体)と300度(気体)のそれぞれの分子運動を表すように調整した。プログラムが表示した気体,液体各分子運動のムービーを,パソコン上でキャプチャし,各々30秒間のwindowsmediavideo形式のムービーに加工して,webサイト上で研究 参加者のパソコンから再生可能とした。各ムービーの静止画は,Figure1の通りである。

[質問項目]上記各ムービーについて「これは,人々の動きを早送りで再生したものです。一つ一つの 粒々が一人一人の人間を表しています。このムービーにおける人々の性格がどの程度父性的,母性的に感じられるか5段階評価して下さい。」として,父性的,母性的それぞれ別々に回答させた。段階は,「感じない(0)」 から「とても感じる(4)」 の5段階とした。

[手続き]各ムービーは,一度に1個ずつ,順番をランダムにして呈示し,ムービー毎に回答させるようにした。回答はムービーが実際に動いているのを見ながらでないとしにくいため,各ムービーは回答中エンドレスで流れるようにした。なお,実験操作のデブリーフィングとして,回答が完了した時点で,「実はこれは,気体,液体分子運動のシミュレーションムービーでした。」という断り書きを画面上に呈示した。

結果

気体,液体分子運動パターンが,人の性格としてそれぞれ父性的および母性的と感じられた度合いの評定値の平均値と標準偏差はTable1に示した通りである。

見せたムービーの種類別に父性的,母性的に感じた度合いの違いを見るため,対応ありの平均値の差のt検定(両側)を行った(n=201)。結果はTable2の 通りである。

液体の分子運動を見たとき,父性的,母性的と感じる度合いについては,母性的と感じる度合いの数値が,父性的と感じる度合いよ りも,有意に高かった(t(200)=5.67,p<.01)。

気体の分子運動を見たとき,父性的,母性的と感じる度合いについては,父性的と感じる度合いの数値が,母性的と感じる度合いよ りも,有意に高かった(t(200)=4.96,p<.01)。

気体と液体とではどちらをより父性的と感じるかについては,気体分子運動パターンを父性的に感じる度合いが,液体分子運動パターンを父性的に感じる度合いよりも有意に高かった(t(200)=4.28,p<.01)。

気体と液体とではどちらをより母性的と感じるかについては,液体分子運動パターンを母性的に感じる度合いが,気体分子運動パターンを母性的に感じる度合いよりも有意に高かった(t(200)=6.82,p<.01)。

考察

以上の結果により,気体分子運動のシミュレーションを人に見立てて観察させると父性的な性格と認知され,一方,液体分子運動は 母性 的な性格と認知されることがわかった。気体分子運動パターンと同様に振る舞う人のパーソナリティは父性的に,液体分子運動パターンと同様に振る舞う人では母性的に感じられると考えられる。

図表

Figure.1 気体,液体分子運動パターン

分子運動シミュレーションムービー(研究参加者に見せたもの)

気体分子運動

液体分子運動

Table.1気体,液体分子運動ムービーへの父性的・母性的評価値の平均値と標準偏差(かっこ内)

|

刺激種類 |

父性的 |

母性的 |

|

液体分子運動 |

0.37 |

0.90 |

|

気体分子運動 |

0.76 |

0.31 |

n=201

Table.2条 件間の平均値の差の比較結果(対応あり)

|

比較対象 |

t検定 |

|

液体母性的-液体父性的 |

t(200)=5.67** |

|

気体父性的-気体母性的 |

t(200)=4.96** |

|

気体父性的-液体父性的 |

t(200)=4.28** |

|

液体母性的-気体母性的 |

t(200)=6.82** |

**p<.01

父性・母性と子供の養育

[要旨] 従来、「子供を産み育てる性」は、専ら女性(母性)である、女性には子どもを養育したいという本能、「母性本能」を持つ、と考えられてきました。しかし、その考えについては、再検討が必要であると筆者は考えます。

従来、「子供を産み育てる性」は、専ら女性(母性)である、女性には子どもを養育したいという本能、「母性本能」を持つ、と考えられてきた。しかし、その考えについては、再検討が必要であると筆者は考える。

(1)「子供を産む性」は、従来は、女性(母性)と考えられてきた。しかし、実際には、子供の誕生には、父親側の遺伝子の存在が必須であり、母親だけで産むことはできない。また、母親が子供を産む際に、父親は、母親と子供の安全を外側から守るという機能を果たしている。その点、子供は、男女(父母)共同で産むものと考えるべきである。

(2)「子供を育てる性」は、従来は、女性(母性)であると考えられてきた。確かに、幼児に対する授乳は、母親でないと不可能な面があり、そういう点では、女性の専権事項である。しかし、授乳の期間が終わると、父親の、育児に対する介入が可能となってくる。

子育てについて言えば、例えば、父性の強い欧米社会では、子供が母親から引き離されて、個室で寝かされる慣習が存在する。これは、父性が、母子間の癒着関係の間に介入して、子供を母親から分離・独立させる働きをしていると考えられ、育児に父性が介入していることを示す好例である。ちなみに、母性の強い日本社会では、母親と子供が「川の字」状にくっついて寝る慣習となっている。

また、欧米社会では、子供の身の回りの世話に父親が関わる時間が、日本のように母親が専ら子供の面倒を見る社会に比べて、より多めであるとされる(増田光吉「アメリカの家族・日本の家族」1969、NHK出版)。

子育てにおいて、子供と父親(母親)の結びつきが強いことと、社会が父性的(母性的)であることとの間には、大きな関係があると考えられる。日本のように、子供の面倒を母親が専ら見る社会は、母性的(母権制)であり、一方、欧米のように、子供の養育に父親の介入度が大きい社会は、父性的(家父長制)である、と言える。

そもそも、自分の子供に大きく健康に賢く育ってほしい、そのためにできる限りの支援を子供に対してしたいという子育ての衝動は、父親も母親も、親として共通に持っていると考えられる。あるいは、自分の子供と心の触れ合いを持ちたい、自分の持っているノウハウや価値観を子供に伝えたい、子どもと共有したいという考えは、親なら男女を問わず、同じように内蔵している。

こうした子育て、子供との触れ合いを求める衝動は、「親(としての)本能(parental instinct)」とでも呼べるものであり、それが、親が男性であるか、女性であるかによって、「父性本能」「母性本能」に分類されるものと考えられる。

従来は、子供と近接して触れ合うタイプの接し方をする母性が、傍目からは子供にぴったりくっついているため、子供の世話を、よりかいがいしくしていると見られ、それゆえ、子育ては全世界において母性の専権事項と考えられやすかった。

しかし、欧米社会のように、父性の持つ、子供に対する独立、自立心の涵養を目指した子育てへの積極的介入が、育児における母子分離という形をとって、実際に行われている社会が存在するのも事実である。

欧米社会のような父性的社会の場合は、父親の管理、主導下で、母親が、子供の世話を家事雑事の一環として、父親(夫)に従属する形で行っているというのが実情であると考えられる。その点では、子育ては、少なくとも父性的社会においては、必ずしも母親の専権事項とは言えず、むしろ、子育てに対して父親の心理的な影響力が大きく働いていると言える。

日本のように母親と子供が癒着するタイプの、母性の力が(父性に比べて)優勢な社会では、もともと子育ては母親が独占するもので、父親は関係ないとされてきた。それゆえ、子育ては母親の専権事項であるとする「母性本能」イデオロギーがより受け入れられやすかったと言える。

しかし、子育ては母親が行うものだと言っても、父性の支配下で家事労働の一環として行う欧米社会(父性的)と、母親が子育て上の意思決定を独占する日本社会(母性的)とでは、同じ母親による子育てといっても、「母性」の子育てに影響する度合い、濃密さに、相当の格差、違いがあることは否めない事実である。

日本における女性の地位保全という観点からは、母親は、従来通り子育ての権限を手放さないのが得策と言える。そのことに、無頓着なまま、欧米流の、母性の薄い社会、ないし、母性が子育てにおいて主導権を握れない社会の「母親は子育ての雑事から解放されるべきだ」とする論調を機械的に日本社会に当てはめようとする人たちが多すぎるのではないか。

ただし、日本においては、従来は、子育てのためいったん会社を辞めると、満足な形での再就職が難しいという問題があり、それが、会社での仕事に生きがいを見出してきた女性たちには不満となっており、それが女性の子育て回避(例えば出生率の低下)につながっているのは事実である。

今後は、日本社会においては、「子育てか、会社の仕事か」という二者択一ではなく、一定期間は子育てに集中し、その後、会社の仕事に全面的に復帰するという、「子育ても、会社の仕事も両方追求する」という生き方が、母親にとって望ましいものとして求められると考えられる。そのためにも、会社における母親の育児休業期間の延長とか、母親の再就職における育児退職前のキャリアの正当な評価とかがよりなされやすい労働環境を作り上げることが必要と思われる。

もっとも、これは、日本社会において今後も、従来通り子育てを母親が独占するという仮定での話である。日本社会における父性と母性との影響力の均衡という点からは、日本の父親はもっと積極的に子育てに参加するのが望ましいということも一見言えそうである。

しかし、そもそも日本の父親には父性が欠如しており、母親と子供との癒着構造の間に割って入れないため、例え子育てに参加したとしても、母親(妻)の主導下で、便利な労働力提供者としてこき使われるだけに終わる可能性が大きいのが実情であろう。それを避けるには、日本の父親には、何らかの形で、外部から父性の注入(輸入)が必要であり、例えば、父性的な欧米社会の父親をモデルにするということが考えられる。

初出2003年5月-2004年7月

母性、父性スキルの世代間伝達

いつまでも実質的に女のままで母になれないのが、欧米女性であり、いつまでも実質的に男のままで父になれないのが、日本男性である。要するに、子供を生むだけで、積極的に育てようとしない、子どもと直接向きあおうとせず、もう一方の性に子育てを任せて、自分は子育てから逃げようとするのである。

母性、父性は、女性性、男性性をベースにしつつ、子育て機能、スキルとして、新たに別途上乗せで後天的に習得、獲得、世代間でバトンタッチすべきものであるといえる。

日本女性のように、強い母性を持つ女性が母親の場合、母性のバトンタッチが娘に対してはスムーズに行く。ところが一方では、息子の父性を消して、弱めてしまう、紛失してしまう副作用がある。

一方、欧米男性のように、強い父性を持つ男性が父親の場合、父性のバトンタッチが息子に対してはスムーズに行く。ところが一方では、娘の母性を消して、弱めてしまう、紛失してしまう副作用がある。

欧米女性のように、父性の影響力が強く、母性消失の女性が母親だと、次世代の子供である娘が母性を受け取れず、バトンミスが生じる。その結果、母性消失の世代間連鎖が起きる。

日本男性のように、母性の影響力が強く、父性消失の男性が父親だと、次世代の子供である息子が父性を受け取れず、バトンミスが生じる。その結果、父性消失の世代間連鎖が起きる。

こうしたバトンミスが起きたら、誰か他に母性的女性、父性的男性をそれぞれモデルにして、母性、父性を受け取る必要が生じる。

母性を消失した欧米女性は、母性の強い日本の母から母性を受け取れば良い。

父性を消失した日本男性は、父性の強い欧米の父から父性を受け取れば良い。

受け取り方は、フィクション、ノンフィクションの映画、アニメ、書籍とかから学ぶのでも良いし、実際に生身の母性的女性、父性的男性から、講師、コーチになってもらって、学校形式で教えてもらうのでも良い。

母性、父性学習用のコンピュータソフトとかがあっても良いかもしれない。

要するに、母性、父性スキルのモデル学習が必要だということになる。

その際、何のスキルをどのように習得すれば良いのかが問題となる。また、例えば、母性の強い日本では、母性スキルについては作れるが、父性スキルについては作れない。

初出2012年8月

母性と「かわいさ」指向

[要旨] 母性は、自分より小さいか弱い存在を、自分の子供同様に、守ってあげたい、抱きしめたい、一体化したい、包み込みたいという、「かわいさ」指向と関係があります。その際、抱きしめるのに心地よい丸い、ソフトな存在を求める傾向があります。

一方、父性は、対象(子供、ロボットなど)を、外部環境がもたらす困難を切り裂き、打ち破ることができ、広大な環境空間の中を幅広く活躍できるだけの、スケールが大きく、強力で堅固な存在にしようとする、「強大な鋼鉄」指向と関係があります。

母性は、自分より小さいか弱い存在を、自分の子供同様に、守ってあげたい、抱きしめたい、一体化したい、包み込みたいという、「かわいさ」指向と関係がある。その際、抱きしめるのに心地よい丸い、ソフトな存在を求める傾向がある。

一方、父性は、対象(子供、ロボットなど)を、外部環境がもたらす困難を切り裂き、打ち破ることができ、広大な環境空間の中を幅広く活躍できるだけの、スケールが大きく、強力で堅固な存在にしようとする、「強大な鋼鉄」指向と関係がある。

|

母性的態度 |

父性的態度 |

|

|

かわいさ(pretty)指向 |

強大な鋼鉄(mighty steel)指向 |

|

|

1 |

小ささ(little)指向 |

大きさ(big,large)指向 |

|

2 |

か弱さ(delicate)指向 |

強さ(strong)指向 |

|

3 |

細やかさ(detail)指向 |

粗さ(rough)指向 |

|

4 |

円形(round)指向 |

鋭角(sharp)指向 |

|

5 |

柔らかさ(soft)指向 |

硬さ(固さ)(hard)指向 |

|

→ |

特定(specific)・限定(limited)指向 |

大局・一般(general)指向 |

「かわいい」ものとは、そのもの、対象に接することで、自分の中に母性を見る、母を感じるもののことである。自分がその対象、相手の母になったかのような感じを抱く対象、相手のことを「かわいい」と称することになる。

例えば、女子高生たちが中高年男性のことを「あのおじさん、かわいい」と言う時、彼女たちは、自分の中に「母」を見ているのであり、無意識のうちに、母になって「おじさん」を包含し、抱きしめたい、守ってあげたい気分になっているのである。

女性(日本女性のような母性的女性)は、「かわいい」という概念を発明した立役者であると言える。日本のアニメ、コミック、フィギュアとかに見られる「かわいい」、「萌える」(いわゆる「美少女」「美少年」)キャラクターデザインの発明に大きく貢献していると考えられる。これは、「かわいい独創」という言葉で表現できる。

初出2003年5月-2004年7月

母性的組織と父性的組織

[要旨] 母性的組織は、組織によって成員が「抱かれ、守られる」感覚を重んじます。組織が母であり、成員は子である。父性的組織では、組織に属する各成員が、互いに他者とは分離、独立した形で、父親代わりの管理者によるコントロールを受けながら自由に目標を達成しようとします。

会社や官庁といった、社会組織についても、他項で述べた、母性と父性の区別が当てはまる。

母性的組織は、それ自体が、一つの大きな「母的存在」として成員の前に現れる。母性的組織に入ることは、「母の胎内」に入り込み、その中に抱かれるのと同じ感覚を、成員に与える。

母性的組織は、組織によって成員が「抱かれ、守られる」感覚を重んじる。組織が母であり、成員は子である。どこまでが「母の胎内」に相当するか、範囲に明確な境界線を引こうとするため、組織の内と外を峻別しようとする。内部の一体感を重要視し、外部に対して閉鎖的である。内部では、互いの温かい、時として「体温=ぬるま湯」的な一体融合、和合感を維持するため、同調・協調性、組織全体への奉仕が重んじられ、成員への干渉の度合いが著しい。

母性的組織の成員は、母としての組織に自身を完全に呑み込まれた状態となり、組織に対して、全ての精力、エネルギーを吐き出し、組織に吸い取られる。この場合、成員は完全に組織に一体化し、成員の全人格が組織に帰属、没入するかのように捉えられる。いったん、組織に入ると、組織から不要と見なされて排出される以外抜け出ることが難しい。

父性的組織では、組織に属する各成員が、互いに他者とは分離、独立した形で、父親代わりの管理者によるコントロールを受けながら自由に目標を達成しようとする。組織は外部に向かって開かれており、内外の区別は緩い。成員は、組織の一員である前に、一個の独立した自由な個人であることを保証される。組織から抜けることが簡単である。

母性的組織では、組織の管理者は、(例え男性であっても)母親代わりの役割を成員に対して果たし、一方、父性的組織では、管理者は父親代わりとなる。

ちなみに、日本の会社や官庁は、組織のあり方が母性的であり、欧米のそれは父性的であると考えられる。

この他、特定の目的を達成するための組織以外の、地域社会(例えば集落)のような、成員の要求を包括的に叶える社会集団であるコミュニティに対しても、「母性的コミュニティ」(例えば日本のムラ)、「父性的コミュニティ」(例えば欧米の村落)というのを想定可能である。

あるいは、全体社会に対しても、「母性的社会(母性社会、母性優位社会、母性支配社会)」(例えば日本社会)、「父性的社会(父性社会、父性優位社会、父性支配社会)」(例えば欧米社会)というのを想定可能である。

それらの性質は、母性的組織、父性的組織と共通である。

初出2003年5月-2007年7月

母性・母権社会と父性・父権社会

[要旨] 母性・母権社会は、内外を区別し、内部の一定枠内で相互に一体化し、和合することを指向します。母は成員全体の取りまとめ、包含を行います。父性・父権社会は、対外的に開かれており、個々の成員が相互に自立独立して、高速で動き回ることを指向します。父は成員への指示、援助を行います。

母性・母権社会は、内外を区別し、内部の一定枠内で相互に一体化し、和合することを指向する。成員は母の胎内に抱かれて、守られている。母は成員を依存させ、全体の取りまとめ、包含を行う。

父性・父権社会は、対外的に開かれており、個々の成員が相互に自立独立して、高速で動き回ることを指向する。父は成員を(母胎から分離して)自立させ、必要な指示、援助を行う。

初出2008年07月

父の掟、母の掟

「父の掟」で動く社会が欧米社会であり、男社会である。

「母の掟」で動く社会が日本ムラ社会であり、女社会である。

社会的掟の供給源は、父だけのものではない。

母由来で作られたものが多く存在する。例えば、和合や所属の重視、排他性である。

母の掟を子供に埋め込むのが母のしつけであり、母性的母、母性的父によって行われる。父の掟を子供に埋め込むのが父のしつけであり、父性的父、父性的母によって行われる。

河合隼雄は、こうした母性的母、母性的父をそれぞれ土壌を扱う農耕社会由来とみなして、土の母、土の父と呼んでいる。一方、父性的母、父性的父を、天空と結びつきのある遊牧社会由来とみなして、天の母、天の父と呼んでいる。

従来のフロイト、ユングのような西欧流の父の掟によって動く社会の考えでは、父が母子一体感を壊して、社会的規範を教えこむのであるとされているが、これは、全世界的に通用する考えではない。

日本社会のように母の掟によって動く社会では、母が、自ら社会的規範を握っており、知っており、メインの役割で子供に教え込むことが行われている。そこでは、父の役割は副次的なものとなってしまっている。

初出2014年04月

母性的国家と父性的国家

[要旨] 外部から何をやっているか「カーテン」を引かれたように見えにくい鎖国・内閉的な国家、国民同士の一体感、和合、一致団結を偏重し、規制・社会統制を好む国家は、母性的です。一方、国民の自立、バラバラさを許容し、個人の自由を尊重するとともに、外部に対して開かれた国家は、父性的です。

組織における母性と父性との対比を国家のレベルで考えれば、国家が一人の巨大な母として立ち現れる母性的国家と、父として立ち現れる父性的国家が存在すると言える。外部から何をやっているか「カーテン」を引かれたように見えにくい鎖国・内閉的な国家、国民同士の一体感、和合、一致団結を偏重し、規制・社会統制を好む国家は、母性的である。一方、国民の自立、バラバラさを許容し、個人の自由を尊重するとともに、外部に対して開かれた国家は、父性的である。

1980年代まで続いた、個人の自由と権利を重視する欧米の自由主義陣営と、国家集団全体の利益を優先するロシア、中国といった社会主義陣営の対立も、自由主義陣営=父性優位の陣営、社会主義陣営=母性優位の陣営と見ることが出来、それゆえ、父性と母性の対立として見ることが可能である。

ちなみに、日本は、表向きは父性的な自由主義陣営に属していたが、その実態は、国家による統制の行き届いた、官公庁や企業集団の存続を第一に考える、社会主義陣営に近い母性的な体制であった。そのため、欧米から「日本異質論」を唱えられ、対応に苦慮することになったと考えられる。

かつての社会主義国のうち、中国やロシア、現在の北朝鮮は皆、母性的な方に入る。そして、強く欧米先進国の仲間入りを指向し、欧米と精神的に一体化したかに見える日本も、その国民性をよく調べると実は、「ムラ的」「浪花節的」人間関係が根底に色濃く存在しており、母性的な方に入ると言える。母性的国家としての日本は、父性的な欧米国家の一員とは決して言えず、むしろ中国、ロシア、北朝鮮の仲間に入る。

初出2003年5月-2004年7月

愛国心の違いと父性、母性

ドライで気体的な父性的な欧米の国は、国民各自が自由にバラバラに独立して飛べる状態を、これまで通り保持してくれるようにするために、いわば国が、自分たちの自由を確保してくれる状態を失わないようにするために、国の維持に協力する、命を投げ出そうとするのであり、これが愛国心の源となっている。

一方、ウェットで液体的な母性的な日本の国は、国民各自が、その内部に入る形で所属して完全に一体融合化した対象の国と運命を共にする、自分たちを規制する国のために命を投げ出そうとするのであり、これが愛国心の源となっている。

初出2014年4月

近代的自我と父性・母性

[要旨] 欧米における自由主義、個人とプライバシーの尊重といったドライな近代的自我に合致しているのが父性であり、逆に、相互の一体・融合感を重んじて、個人を集団に従属させるのを好むウェットな母性は、西欧近代的自我に反する、ないし西欧近代的自我を殺す存在です。

欧米における自由主義、個人とプライバシーの尊重といったドライな近代的自我に合致しているのが父性であり、逆に、相互の一体・融合感を重んじて、個人を集団に従属させるのを好むウェットな母性は、西欧近代的自我に反する、ないし近代的自我を殺す存在である。

自立したバラバラな個人が自由に動くのを理想とする近代以降の西欧やアメリカは父性の強さが確立された社会であると言える。一方、西欧近代に見られるような自我が確立しておらず、個人の自立の程度が未成熟、弱いと言われる日本、中国、ロシアといった社会は、個人を集団の中に一体化・埋没させ、全体が一丸となって動くようにするのを得意とする母性が優位であると言える。

そういう意味では、西欧における近代的自我の確立は、母性の抹殺と女性の弱体化につながるものであったと言える。

女性解放を目指す欧米フェミニズムは、本来なら、母性の回復、強化を求めて、近代的自我が、所属集団の中へと融解し溶けてなくなり、個々人が集団の中に心地よく一体感をもって融合することを目指すべきだったのではないか。要するに、欧米フェミニストたちは、母性の強い、ウェットな集団主義社会である東アジアやロシアなどを模範とすべきだったのである。

現在の欧米フェミニズムのように、西欧近代的な確固とした自我を維持しつつ、女性性や母性を強めることを主張するのは、互いに矛盾しており、本来不可能なことである。そうした矛盾に気がついていないところが、西欧フェミニストの弱いところであろう。

例えば、リベラル・フェミニズムのように、個人の自由を唱えながら、一方で女性の力の拡大を主張するのは、明らかに間違っている。本来、母性は、個人の自由よりもその所属する集団への奉仕、調和を優先するものだからである。個人の自由を重んじるというのであれば、従来通り、ドライな父性の下で、女性たちは抑圧されたままくすぶり続ける他ないのである。

欧米フェミニストたちは、男尊女卑で女性が差別されていると言われながら、実際には、妻=母が家庭の財布や子供の教育の実権を握って、夫を「濡れ落ち葉」扱いし、姑が息子と嫁を強権的に支配する日本のような母性支配社会の実態をもっとよく知るべきなのではなかろうか。

本来、それを助ける役目を果たすのが日本の女性学者、フェミニストたちであるべきなのに、彼ら自身が、欧米フェミニストの作った理論をそのまま日本に直輸入してして当てはめるのに忙しく、日本社会の母性優位の実態に疎いというのは皮肉な現実である。

何はともあれ、個人の自立を目指す西欧的近代性=父性中心の価値観と、個我の集団への融解、一体化を目指す母性的価値観とは互いに相反する存在であり、そのままでは共存はあり得ない。この難しい共存の道を何とか考え出すことこそが、性差心理学・社会学の研究者に今後求められる課題であると言える。

初出2003年5月-2004年7月

父性・母性と民主主義

民主主義の基盤をなす、個人の自由、個人の人権の尊重、個人間の平等、といった価値観の生成については、母性と父性とでその担当する役割が異なっていると考えられる。

個人の自由、個人の人権の尊重については、その実現には、個人がある程度自律性を持って、互いに分離して動き回れることが必要である。これは、母性の中には内在しない、母性には生み出すことができない価値観である。個人が全体に温かく包み込まれることを目指す母性は、個人の全体との調和、協調や、全体のための個人の奉仕、犠牲といった価値観に専ら傾きがちだからである。その点、個人間の相互分離、独立を促進するドライな父性の出番となる。

一方、個人間の平等という価値観については、個人間の非差別、同一視を指向する母性が主導権をもっていると考えられる。

初出2003年5月-2004年7月

母性的・父性的住宅・オフィス

[要旨] 日本の住宅、オフィスのように、内部が、仕切りがない大部屋か、仕切りはあっても、ふすまのように薄かったり、すぐ取り外せるようになっており、外部に向かって高い壁を作って外界と隔てられている構造のものは、内部の成員間の一体感を重視し、対外的に閉鎖的である点、母性的と言えます。

日本の住宅やオフィスは、母性的な特徴を、欧米の住宅やオフィスは、父性的な特徴を持っていると言える。

なぜそうなるかと言えば、その中に入居する個人や組織が、それぞれ母性的、父性的であるからと言える。

母性的住宅・オフィスは、内部での成員間の一体感を重視する。すなわち、「○○家」「○○会社」の住宅・オフィスの内部が、仕切りがない大部屋か、仕切りはあっても、ふすまのように薄かったり、すぐ取り外せるようになっている。その点「みんないっしょ」の作りとなっている。各成員は、互いに他の成員の挙動を見ながら、仕事をしたり、居住する。その点、成員間のプライバシーがない。

これに対して、父性的住宅・オフィスは、内部での個々人の分離、独立を重視する。すなわち、住宅・オフィスの内部が、鍵付きの個室になっていたり、机毎に高い頑丈な衝立で仕切られていて、各成員の独立性、プライバシーを重視する構造になっている。

母性的住宅・オフィスは、外部に向かって閉じている。例えば、一戸建ての住宅では、外部に向かって、高い壁や柵が張りめぐらされており、外界から隔てられ、よそ者の侵入を許さない閉鎖的な構造になっている。

これに対して、父性的住宅・オフィスは、外部に向かって開いている。例えば、一戸建ての住宅では、外に向かって庭が柵なしに露出している。

母性的住宅・オフィスは、成員にとってはそれ自体、母の胎内に相当する。住宅・オフィスの内部では、成員相互の温かい一体感に満ちた交流があり、それは、外部に向かって閉じた内輪の世界限定のものである。

ちなみに、日本の神社は、建物、境内を母の胎内に見立てているという説がある。

初出2005年10月

母性的職業、父性的職業

[要旨] 母性的職業では、職員が相手のことを温かく受容し、相手に対して、サポート、ケア、世話を行うのに対して、父性的職業では、職員が相手に対して、相手の自立、独立を促進し(相手を突き放し)、守るべき指針や一人で生き抜いていくために必要な知識を与えるとともに、法を守らなかった相手を処罰します。

母性的職業においては、職員は、相手を自分の子供同様に、温かく受け入れ、手厚く世話、サポート、ケアする。

母性的職業には、次のようなものがあげられる。

(1)子供の世話、サポート、ケアを行う。保育士、幼稚園~小学校教諭。

(2)病人の世話、サポート、ケア、介助を行う。看護師。カウンセラー。介護福祉士。

(3)乗客の世話、サポート、ケアを行う。客室乗務員(スチュワーデス)。

(4)家族の世話、サポート、ケアを行う。主婦。

(5)顧客に、くつろぎ、安息の場を提供する。旅館・ホテル職員。

(6)顧客の栄養摂取についてサポート、ケア、設計する。栄養士。

父性的職業においては、職員は、相手の自立、独立を促進し(相手を突き放し)、守るべき指針や一人で生き抜いていくために必要な知識を与えるとともに、客観的な見地から冷静な診断を下し、法を守らなかった相手を処罰する。

父性的職業には、次のようなものがあげられる。

(1)顧客に生活に必要な道具、物資の操作方法を教える。教官。

(2a)顧客に守るべき法令を与える。法律家。

(2b)顧客に、客観的診断、審判を下す。医者。審判員。裁判官。

(2b)顧客を切開・手術して直す。顧客に懲罰を与え、更生させる。医者。裁判官。保護観察官。

初出2005年11月

密着操作、遠隔操作と母性、父性

母性社会では、相手に対して密着しながら相手を操作しようとする、密着操作がメインとなる。

父性社会では、相手から離れて、リモコン、ラジコンのように相手に指令、命令を行う、遠隔操作を図るのがメインとなる。

初出2013年10月

相互監視社会と父性、母性

父性社会の場合、相手を監視して、相手より優位になろう、相手を支配しようとする動き(アメリカ政府による国民盗聴等)と、相手の監視から自由になろうとする動きとが、互いに拮抗し、せめぎ合う。そのため、一方的な監視社会にはなりにくい。

母性社会の場合、互いに相手を監視しようとする方しか存在しない。監視から自由になろうとする動きが余り無い。そのため相互監視、牽制社会になる。

初出2013年10月