液体的な人・物の動き=相互近接(一体化・融合)、定着(定住)

気体的な人・物の動き=相互離散、移動

気体的行動、液体的行動

-物質の性質〜人間・社会の行動まで-

第6版 大塚いわお

この文書は、気体と液体、ガスとリキッドについてのものです。ガスとリキッド、気体と液体分子運動の生成する動的なパターンのタイプについて説明しています。物質、人間〜社会の行動パターン、イデオロギーを気体分子的行動タイプ、液体分子的行動タイプ(ガス主義、リキッド主義)の2類型に分類して、動画による説明を行っています。

(c)1992-2005初出

動画付きの説明↓

以下の動画は、「分子のおもちゃ箱」(mikeさんのサイト)の分子運動プログラムを元に作成しています。

無断転用を禁じます。

| [液体分子運動パターン] 液体的な人・物の動き=相互近接(一体化・融合)、定着(定住) |

[気体分子運動パターン] 気体的な人・物の動き=相互離散、移動 |

|

|

|

どういう感覚や性格が、気体的・液体的と感じられるのでしょうか?

直感的につかむには、上の動画(「気体分子運動パターン」「液体分子運動パターン」)をご覧ください(動画はwmv形式)。動画が見られない方はこのリンクをクリックして下さい。

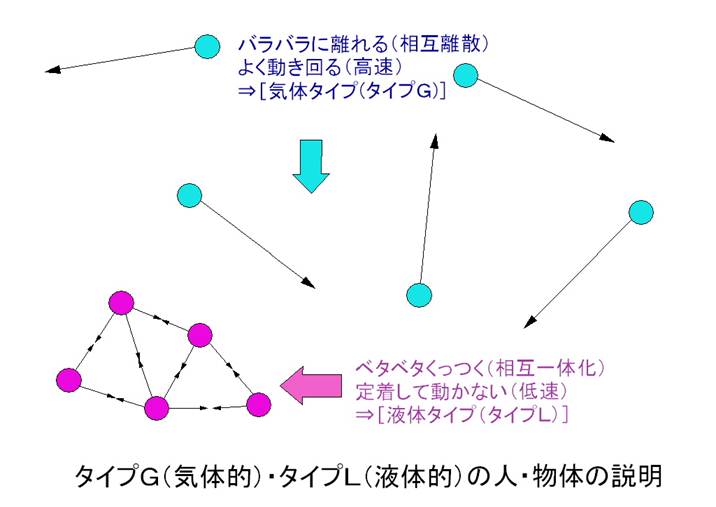

人間は、人や物が、気体分子運動パターンで動く、存在するのに出会うと気体的に、液体分子運動パターンで動く、存在するのに出会うと液体的に感じます。

物体の感覚においては、ベタベタくっついて離れないものは液体的と感じられ、手離れ、切れがよいものは気体的と感じられます。

対人関係で液体的な性格の人、リキッド主義の持ち主は、(1)周囲の他の人との間で、相手に近づき、ベタベタくっついて(近接・粘着・融合して)離れようとしない、「引力」ないし「結合力」のような「分子間力」相当の力を働かせることを好む、(2)低速〜一カ所に止まって動かない「低速定着・定住性」を有する人です。

一方、気体的な性格の人、ガス主義の持ち主は、(1)心理的な「引力」ないし「結合力」(「分子間力」相当)を、周囲の他の人との間に、あまり働かせようとしない=相手に近づいたりくっついたりせず、互いにバラバラに離れるのを好む、(2)一カ所に止まらずに高速、活発に動き回ろうとする「高速運動・活動・移動性」を有する人です。

要約すれば、「気体的=相互離散、高速移動」=「気体分子運動パターン」、「液体的=相互近接(一体化・融合)、低速定着(定住)」=「液体分子運動パターン」(上記動画参照)ということになります。

液体分子間に働く「分子間力」相当の心理的な「引力、結合力」の実体は、人間の心の中に備わる、互いに周囲の相手へと心理的に近づこう(心理的距離を縮めてゼロにしよう、接続・結合しよう、一つになろう)とする「心理的近接指向」であると考えられます。なつく子供とそれを抱きしめる母親など、互いにベタベタくっつく感じの人間関係においては、彼らの間に、この「心理的近接指向」が働いており、液体的な人間関係であると言えます。農耕、母性(女性)中心で動く、日本や東アジアの社会の人たちは、液体分子的に動こうとするイデオロギー=リキッド主義(液体主義)に従っており、液体的行動である、遊牧・牧畜、父性(男性)中心で動く欧米社会の人たちは、気体分子的に動こうとするイデオロギー=ガス主義(気体主義)に従っており、気体的行動であると言えます。

2005.09初出

人間は、気体的行動と筆者が呼ぶ(人や物の動く)パターンに出会うと、気体的と感じ、液体的行動と呼ぶパターンに出会うと、液体的と感じます。これは、気体・液体知覚の法則と呼べます。気体的行動、液体的行動がどのようなものか、動画再生ですぐに体験できます。

分析対象(群)の動きのパターンを、以下の気体的行動と、液体的行動とに区別する。

Gは、気体=Gas、Lは、液体=Liquidの頭文字である。

以下に、気体的行動、液体的行動の動きを、動画(WindowsMediaVideo)で示す。

以下の動画は、「分子のおもちゃ箱」(mikeさんのサイト)の分子運動プログラムを元に作成しています。

無断転用を禁じます。

| 液体的行動=リキッドタイプ=液体分子運動パターン | 気体的行動=ガスタイプ=気体分子運動パターン | |

|

|

|

(上記動画は、元は、液体的行動は液体分子運動、気体的行動は気体分子運動のコンピュータシミュレーションから作成したものである。)

|

[法則] 人間は、 (1)気体的行動に出会う、当たる、触れると、気体的と感じる。 |

気体的行動、液体的行動の特徴を、言葉で表現すると、以下のようになる。

| 分析視点 | 液体的行動 | 気体的行動 |

| (1)近づき | くっつく。近づく。 | サラリと離れる。離反する。 |

| (2)つながり | 連続する。つながる。癒着する。 | (関係を)切断する。 |

| (3)着床 | 付く。粘着する。 | はがれる。 |

| (4)まとわりつき | まとわりつく。なつく。 | 別れる。 |

| (5)集合 | 集まる。密度が高い。 | 散る。密度が低い。 |

| (6)一つ | 一体・融合化する。一つになる。 | バラバラである。互いに独立している。 |

| (7)同じ | 同じである。 | 違う。別の途を歩む。 |

| (8)速度 | ゆっくりである。 | 速い。 |

| 例 | 液体分子運動。 つきたての餅。 |

気体分子運動。 シリカゲルの粒、ビー玉。 |

人間の皮膚触覚、視聴覚での物体知覚において、

気体的行動(高速で、互いにバラバラに離れて、くっつかず、個別に散らばる)の分子群〜物体群が肌に当たる(接触する)、見える、耳で存在を確かめられると、気体的に感じられる。

液体的行動(低速で、互いにくっついて離れず、高密度、集団で分布する)の分子群〜物体群が肌に当たる(接触する)、見える、耳で存在を確かめられると、液体的に感じられる。

人間が、人付き合いの中で、

気体的行動の人間関係(互いにバラバラに離散、自立して、別々に自由に動き回る)に当たる(接触する)と、心の内部で気体的に感じられる。

液体的行動の人間関係(互いにくっつき一体化して離れない、一緒に動く)に当たる(接触する)と、心の内部で液体的に感じられる。

気体的行動と液体的行動は、それが、皮膚触覚、視覚、対人関係・心理的距離知覚といった異なるモードの知覚で生起した場合においても、神経系内の共通のパターン認識野(気体的行動と液体的行動を判別する分野)を活性化させ、判定をもたらすと言える。

2007.10初出

(c)1999-2005初出

気体的、液体的な感覚や性格を生み出す根源的な原理を、簡単に要約してみました。

[概観]気体的・液体的な物体(分子を含む)〜人に共通する運動・行動パターンについて、以下の図にまとめました。

当文書の内容は、人間の性格・態度がどのようなときに、気体的・液体的な感じを、まわりにいる人たちににどのようなしくみでで与えるかについて、明らかにしたものです。

この、人間の性格・態度が、気体的・液体的としてタイプ分け可能であることについては、今まで知見が一切存在しませんでした。筆者は物質一般について、気体的・液体的な感じが、もともとどういうときに、感じられているのかについて、まず調べました。

その結果、(1)液体的な感じは、人間の皮膚が、水などの液体にふれたときに感じられる、(2)気体的な感じは、人間の皮膚が、空気などの気体にふれたときに感じられる,ことをまず確かめました。

そして、気体的・液体的な感じを人間の皮膚に与える、気体と液体とは、どのように区別されるかについて、調べました。

その結果、両者の違いを知るには、分子レベルというミクロの世界まで降りる必要があることが分かりました。分子レベルでの両者の違いを調べたところ、液体分子と気体分子との性質の違いは、

[1]動きの度合いの違い(1)液体では、動き回る度合い(運動エネルギー)が小さい(あまり動き回らない)(2)気体では、動き回る度合い(運動エネルギー)が大きい(よく動き回る)

[2]「分子間力」の働く度合いの違い(1)液体では、分子同士の間に、互いの距離を縮小し、互いに引き付けくっつき合い、足を引っ張り合ったり、牽制し合う、「分子間力」という力が、大きく働いている(2)気体では、分子同士の間に、上記の、互いに相手とくっつき、結合、接続し合う「分子間力」という力が、ほとんど働いていないという点にあることを確かめました。

「分子間力」の働く度合いが、液体で大きく、気体で小さいのは、(1)液体分子では、動き回る度合い(運動エネルギー)が小さいため、もともと分子間に存在する、相互に近づき、引きつけ合う力(分子間力)を振り切って動き回ることができず、互いにくっつき、結合し合う力(分子間力)のいいなりになっている(2)気体分子では、動き回る度合い(運動エネルギー)が大きいため、分子間の、相互に近づき、引きつけ合う力(分子間力)を振り切って動き回ることができ、「分子間力」の影響から自由になっているため、といえます。(ここまでは、日本の高校レベルの物理・化学の教科書に載っている話です。)

液体は、分子同士が互いに引き寄せ合い、くっつきます。その応用で、人間の皮膚の感覚受容体に対しても、くっつく、接着する、手離れが悪いのです。

気体は、分子同士が離れて動きます。その応用で、人間の皮膚の感覚受容体からも離れて、くっつかず、手離れが良いのです。

筆者は、水のような液体、空気のような気体が、人間の皮膚に対して液体的・気体的な感じを与えるしくみが、広く物体一般において成り立つと考えました。つまり、

(1)物体の、運動・活動・移動性が高く、相互間に働く引力、結合力が小さい場合、気体的である

(2)物体の、運動・活動・移動性が低く、相互間に働く引力、結合力が大きい場合、液体的である

という法則が成立する、と考えました。

この場合、物体における互いにネバネバ、ベトベトと互いにくっつこうとする接着・粘着・結合性が、物体相互の間に働く引力(互いの距離を縮めよう、互いに離れずくっつき合おうとする力)を大きくし、物体の運動・活動・移動性を奪う(動きにくくする)形で、物体に液体的性質をもたらすことになります。

上記の考えを分かりやすい言葉でまとめると、一般に、粘り気・接着力があり、互いにベタベタくっつき合って、あまり動かない物体は液体的、手離れよく、互いにサラサラと離れて動き回る物体は気体的に感じられる、と言えるでしょう。

筆者は、次に、上記の物体レベルの法則が、人間同士人付き合いで、互いに相手に対して、液体的・気体的な感じを与えるしくみについても、共通に当てはまるのではないかと、考えました。つまり、

(1)ある人が、(液体的な感じを与える液体に見られるように)一カ所に定着・定住してあまり動き回ろうとせず、かつ、周囲の他の人との間で、互いの距離を縮めて近づき合い、引き付け合って離れようとせず、足を引っ張り合ったり、牽制、束縛し合う(心理的な引力、結合力みたいなものを、大きく働かせようとしている)ときに、その人のことが、液体的と感じられる

(2)ある人が、(気体的な感じを与える気体と同じように)一カ所に定着せずに移動しよう、活発に動き回ろうとし、かつ、周囲の他の人との間で、互いにバラバラに離れて、くっつこうとせず、自律的に独立して動いている(心理的な引力を行使しない)ときに、その人のことが、気体的と感じられると考えたのです。

そして上記の仮説(「運動エネルギー」「分子間力」の大小が、分子レベルでの液体・気体との違いのもととなるのと同様に、「一カ所に止まらずあちこち活発に動き回る運動・活動・移動性」「ある人が相手との間に働かせようとする引力〜接着・結合力みたいな力(分子間力相当の力)」の大小が、人間レベルでの性格や態度の、液体的・気体的性質の違いのもととなっている)が正しいことを、アンケート調査をして、実際に確かめました。

以上の説明を分かりやすい言葉でまとめると、対人関係において、

(1)心理的に相手に一体感を持ってベタベタくっついて離れようとしない(粘着・接着・接続・結合性を持った)、そして、そのまま動こうとしない(定着・定住性を持った)人は液体的に感じられる

(2)相手に対して近づこう、くっつこう、深入りしようとせず、すぐサラリと離れる(非粘着・非接着・切断性の)、そして、あちこち活発に動き回って移動する(運動・活動・移動性を持った)人は気体的に感じられる

と考えられます。

この場合、一体化・粘着・接着・接続・結合力は、互いに近づき、引きつけ合い、くっつき合うことを指向する点、液体分子の分子間力同様引力の一形態と考えられます。また、人や物をその場に引き止めて離さず、動けなくする非移動(活動、運動、流動)化=定着・定住化の効果も併せて持っています。

人間の皮膚感覚にせよ、対人感覚にせよ、ベタベタと粘着的にまとわりついて接続・結合したまま一体・融合化して離れず、そのまま静止して動こうとしない場合は、皆共通に液体的に感じられ、その逆(サラッと離れてよく動き回る場合)は共通に気体的に感じられると推定されます。その点、気体的・液体的な皮膚感覚と、対人感覚とは、神経系において、感覚野の同じ部位を共通に活性化しているものと思われます。

では、対人感覚において液体的な感覚を与える心理的な引力、結合力の実体は何でしょうか?それは、人間に内在する、「周囲の他者と心理的に近くなろう、近い状態を保とうとする指向(心理的近接指向)」である、と考えられます。互いに相手に対して心理的近接指向を持つ者同士から、地理的、経済的・・等の諸条件、束縛を取り外し、自由行動を許すと、彼らは、自然と「物理的に」近づき、くっつき合って一体化します。この点で、心理的近接指向は、液体分子、液体的な物体の持つ物理的近接・一体化指向と共通の基盤を持つ現象だと言えます。すなわち、(心理的に)相互に引き合うということは、互いの(心理面での)存在位置を次第に近づけていき、最終的には抱き合って一つになる(一体化する、融合する)ということです。相手への心理的な距離を縮小していき、最終的にはゼロにしよう、つながろうとする指向が強いと、それが互いの間であたかも引力のように感じられ、対人感覚において液体的な感じをもたらす、といえるでしょう。

例えば、母親になつく子供とそれを喜んで抱きしめる母親や、恩師を慕う学生とそれを受け入れる恩師、恋愛関係にある男女など、互いにベタベタくっつく感じの人間関係においては、彼らの間に、この引力に相当する心理的近接指向が働いており、液体的な人間関係であるといえます。

以上、気体的・液体的な人〜物体〜分子といったサイズの異なる各粒子は、粒子のサイズが違っていても、気体的な場合、液体的な場合とで、それぞれ共通の行動・運動様式を持っていることを示すことができます。

各粒子の動きが、気体分子の運動パターンと同じ場合は、人間には、粒子の動きが、分子〜人間まで共通に、気体的に感じられます。

一方、各粒子の動きが、液体分子の運動パターンと同じ場合は、人間には、粒子の動きが、分子〜人間まで共通に、液体的に感じられます。

ここで、気体分子運動パターンは、気体的(Gas)な感覚を与えるため、気体的行動と呼ぶことにします。

また、液体分子運動パターンは、液体的(Liquid)な感覚を与えるため、液体的行動と呼ぶことにします。

こう略すことで、例えば、液体分子群や、日本人の行動様式が共通の「液体的行動」に沿っており、気体分子群や、欧米の人々の行動様式は共通の「気体的行動」に沿っている、などと簡便に表現することができます。

(c)1999-2007初出

(タイプL、タイプG、リキッドタイプ、ガスタイプ)

2007.03-2009.06 初出

人間は、本リンクの説明で気体的行動と筆者が呼ぶ(人や物の動く)パターンに出会うと、気体的と感じ、液体的行動と呼ぶパターンに出会うと、液体的と感じます。この気体的行動、液体的行動に対応する、人、物、社会の動きの一覧を表形式にまとめました。

リキッドタイプ・液体的行動、ガスタイプ・気体的行動とは、分子サイズから人間、社会サイズまで、様々な物質の性質、動きや生物〜人間、社会、企業、国家の行 動の類型を説明する、2つの対照的なタイプないしパターンです。

大元は、液体(Liquid)と、気体(Gas)の分子運動タイプ、パターンの相違、対比から来ていますが、単なる分子運動に止まらず、広く物質の性質 や、人間や社会の類型を大きく2つに分けて説明するのに役立ちます。

[ご注意]

以下の動画は、「分子のおもちゃ箱」(mikeさん=池内満さんのサイト)の 分子運動プログラムを元に作成しています。無断転用を禁じます。

| [タイプL] |

[タイプG] |

統計データ検証済み |

| 液体的行動 |

気体的行動 |

|

|

|

|

| [分子運動タイプ] | ||

| 液体分子運動 | 気体分子運動 | |

| [粒子、個体一般の動き] | ||

| ◇運動エネルギー、活動性、速度 | ||

| 運動エネルギーが小さい。運動しない。 不活発、非活動的である。 |

運動エネルギーが大きい。運動的である。 活発、活動的である。 |

|

| 低速である。 ゆっくりである。 |

高速である。 速い。 |

|

| 停止、休止、停滞する。 定住、定着する。移動しない。 |

活動する。 移動する。 |

|

| 動くスケールが小さい。 微小な振動を繰り返す。 |

動くスケールが大きい。 | |

| 動きが弱々しい。 | 動きが強力である。 | |

| ◇引力、分子間力 | ||

| 引力が働く。 引き合う。 |

引力が働かない。 | |

| (分子間力が働く) | (分子間力が働かない) | |

| 体積一定である。 | 膨張する。拡大する。 | |

| くっつく。 近づく。 |

サラリと離れる。 離反する。 |

|

| 連続する。 つながる。 癒着する。 |

(関係を)切断する。 | |

| 付く。 粘着する。 |

はがれる。 | |

| まとわりつく。 なつく。 |

別れる。 | |

| 集まる。 密度が高い。 |

散る。 密度が低い。 |

|

| 一体・融合化する。 一つになる。まとまる。 |

バラバラである。 互いに独立している。 分かれる。 |

|

| 同じである。 | 違う。 別の途を歩む。 |

|

| 間隔、隙間、空きが小さい。 | 間隔、隙間、空きが大きい。 | |

| [人間、生物の性格、行動] | (個人、個体レベル〜社会、組織、企業レベル) | |

| ◇行動速度 | ||

| 低速 | 高速 | |

| 静的 | 動的 | |

| ◆受動 | ◆能動 | ○ |

| 受動的 | 能動的、行動的 | |

| エネルギーのある | ||

| 非効率な、高コスト | 効率的、低コスト | |

| 受信、受容指向 | 発信指向 | |

| 導入、輸入指向 | 対外伝導・布教、輸出指向 | |

| (相手を)溶解、消化、吸収する、取り込む | 出す、出展、出力する | |

| (相手を)呑み込む、包含する | ||

| 受け身の、指示待ち、他人任せ、外圧頼り、流され的 (自分からは動かない) |

自主的、自発的 (自分から進んで動く) |

|

| 従属的 | 主体的 | |

| 先送り的 (決定、決断を回避する) |

決定、決断する | |

| 待機的 | 機動的 | ○ |

| 自己主張の弱い、控えめな | 自己主張の強い、押しの強い | |

| (発射物を)受け止める、クッション、緩衝となる、衝撃を吸収し和らげる | 発射する、突入する、衝撃を与える | |

| 何かされる | 何かする | |

| 侵される、犯される | 侵す、犯す | |

| 被害者となる 被害者意識の強い(被害妄想の) |

加害者となる | |

| ◆停止 | ◆移動 | |

| 停止、停滞的 | 流動、変動的、フロー重視 | |

| 不動、定着(定住)、土着指向 | 移動、拡散指向 (根無し草) |

|

| 土地への執着 | 土地への無関心 | |

| ◆重量 | ◆軽量 | |

| 重々しい | ||

| 下降する、沈下する | 上昇する、飛ぶ | |

| 大地(下方向)を指向 (地母神信仰) |

天空(上方向)を指向 (天の父なる神を信仰) |

|

| どっしり構えた、(肝等の)座った、動じない | 吹き飛ぶ | |

| (重みをかけて)押し潰す、圧する | (空間中を飛ばして)撃つ | |

| ◆保存、守り | ◆破壊、攻撃 | |

| 保存、保全的、遵守的、合社会的 (決まりを守る) |

破壊、違反的、反社会的 | ○ |

| 防衛的、防御的 (守りの、受けの) |

攻撃的、挑戦的 (攻めの) |

|

| 現状維持的、保守的、秩序の維持 | 変革的、改革的、(現状秩序破壊と)新秩序の樹立 | |

| 減点主義 (物事のマイナス面を重視する) |

加点主義 (物事のプラス面を重視する) |

|

| ネガティブ (否定的) |

ポジティブ (肯定的) |

|

| 消極的 | 積極的 | |

| 失敗、エラーを許さない | 失敗、エラーを許容する | |

| ◆ミクロ | ◆マクロ | |

| ミクロな | マクロな | |

| 局所的な、ローカルな | 大局的な、グローバルな | |

| スケールの小さい (こじんまりした) |

スケールの大きい (ワイドな) |

|

| きめ細かい | 大雑把な、粗い | |

| 繊細な、小心な | 大胆な | |

| 小刻み、漸進的 (小改良の) |

抜本的 | |

| ◆身重 | ◆身軽 | |

| 身重な、物持ちの | 身軽な、物を持たない | |

| 蓄積的な、ストック重視 | ||

| 温存する | ||

| 博識指向、知識量の多さの重視 暗記能力重視 |

||

| 何でもできる、ゼネラリストの、オールラウンドの | (得意なことに)特化した、スペシャリストの、取捨選択する | |

| ◇行動方向 | ||

| 近づく | 離れる | |

| 距離を縮める | 距離を広げる | |

| ◆体積一定 | ◆体積膨張 | |

| 拡散しない。拡大しない。 存在する領域の広さを現状維持する。 表面積を最小とする(表面張力が働く)。 |

拡散する。 拡大する。広がる。 |

|

| まとまる。結束する。 | バラバラに離散する。 | |

| 布教する。広める。流行させる。 | ||

| ローカルである。限定されている。 狭い。 |

グローバルである(世界中に大きく広がる)。限定無しである。 ワイドである(世界中に幅広く広がる。) |

|

| 局所的である。地域限定的である。 | 普遍的である(世界中にあまねく広がる)。 | |

| (膨張を)抑止する。 | 膨張する。 | |

| 辺り一面を自分たちの植民地化する。 | ||

| ◆集団 | ◆単独 | |

| 集団主義 (集団、団体行動を好む) |

個人主義 (個人、単独行動を好む) |

|

| 密集、凝集 (高密度)、集中 | 分散、拡散(低密度)、離散 | |

| 詰め込みの、ぎゅうぎゅう詰めの | 余裕、ゆとりのある | |

| 分布が狭い | 分布が広い | |

| 中央集権中心指向(中央・地方を区別、差別する) | 地方分権普遍指向(中央・地方の区別が無い) | |

| 一極 | 多極 | |

| 主流、多数派(メジャー)指向 | 少数派の尊重 | |

| 権威主義 | 反権威 | |

| 異分野へ進出、交流する | ||

| ◆所属、連帯 | ◆フリー | |

| 共同体的 | ||

| 所属・帰属の重視 (根付きの重視、無所属、フリーの忌避) |

フリーの重視、所属の軽視 (渡り鳥、根無し草) |

|

| 触れ合いの重視 | ||

| 連帯、つながり、リンクの重視 | 切断的 | |

| 関係、コネクション(縁故、派閥)指向 (関係の本質視) |

非関係指向 (関係の手段視、道具視) |

|

| 団結する | バラバラになる | |

| 他者・人間・有人指向 | 無人指向 | |

| コミュニケーション、会話、対話指向 | コミュニケーション、会話、対話の断絶 | |

| ネット、網指向 | 原子指向 | |

| 体面の重視 | ||

| ◆制限 | ◆自由 | |

| 規制・制限・管理・統制主義 (制限、束縛を好む) |

自由主義 (自由を好む) |

○ |

| 牽制する、足を引っ張る | ||

| 決められた枠内に止まる | 決められた枠をはみ出る、破る | |

| 非競争的エスカレータ的 (同時加入者が同期を取って同時上昇) |

競争的 (飛び級、追い抜き、脱落の容認) |

|

| 能力主義的 (人事とかで能力のある個人を重視、個人の能力を誇示) |

○ | |

| 成果の共有 (個人の成果も皆のものとする) |

成果主義的 (成果を出す個人を重視、個人の成果を誇示) |

|

| 同期・横並び・平等指向 (均一、均等指向) |

格差の容認 | ○ |

| 市場原理主義 | ||

| 金銭、利益至上主義 (利益を生まない対象の切り捨て) |

||

| 弱肉強食 (自立できない弱者の切り捨て) |

||

| ◆同質 | ◆異質 | |

| 共通、同一の | 非共通の、違った | |

| 画一的 | 多様性の尊重 | |

| (心理的)位置の近接、同化 | (心理的)位置の隔離 | |

| 同質的 | 異質の、バラバラな | |

| 同質化の強制 (目立つ者、外れた者の足を引っ張る、出る杭を打つ) |

外れた者の存在を許容する | |

| 没個性的、変に目立たない | 個性的 | |

| 普通の、一般の | 変わった、特殊の | |

| 周囲への埋没 | 目立った | |

| 自己の確立した | ||

| お揃いの、一緒の | ||

| 制服好きな | ||

| 嫉妬深い (相手を自分と同一レベルまで落とす/相手に追いつく) |

||

| ◆従属、依存 | ◆独立、支配 | |

| 従属的 | 独立的 | |

| 依存的 | 自立的 | ○ |

| 独自の | ||

| もたれ合い | ||

| 他人任せ、(他人の)指示待ち | 自己判断的 | |

| 従順な、言うことを聞く | 反抗的な、言うことを聞かない、挑戦的 | |

| (相手に)脅迫される。 | (相手)を脅迫する。 | |

| 下手(したて)に出る。 謙遜、へりくだり (無能、無力を装い、相手を安心させる) |

上手(うわて)に出る。 アピールする。 |

|

| (持ち物を)搾取・奪取される。 | (持ち物を)搾取、奪取する。 ハゲタカ。 |

|

| 攻められる、責められる(受け)。 (マゾヒズム) |

攻める、責める(攻め)。 (サディズム) |

|

| 犯される。 | 犯す。 | |

| ◆保身、安全 | ◆エスコート | |

| 保身的、退嬰的 (自分の身を守ることを優先) |

シールド、エスコート的 (誰かの外側で盾、防護壁になる、自分の命よりも他者を守ることを優先) 捨て身の |

|

| 誰かに守られる、助けられる、保護される護送船団方式の(互いに守られる) | 自衛、自助 | |

| 安全指向 (安全、安心を第一に優先する。危険を回避する。) |

危険指向 (危険を容認する。危険に積極的に立ち向かう。) |

○ |

| 失敗を回避する | 失敗を容認する | |

| 無難、大過ないのを指向 | リスクを取ることを指向 | |

| 護送船団的 | ||

| (安全な、外敵に襲われない)内側、奥指向 | (外敵と対峙する)外側、表面露出、代表指向 | |

| ◆反プライバシー | ◆プライバシー尊重 | ○ |

| 反プライバシーの(個人空間の欠如) | プライバシー確保 (個人空間の確保) |

|

| 大部屋を好む (皆と一緒の部屋にいるのを好む) |

個室を好む (一人で別々の部屋にいるのを好む) |

|

| 監視する | ||

| 他人の視線が気になる(見られている感じがする)、恥ずかしいと感じる。 視線に敏感である。 |

他人の視線を気にしない。 | |

| 他人の評判、評価に敏感である。 他人に良く見られようとする。ルックス、化粧、服装に気を遣う。見栄を張る。 他人に気に入られようとする。媚びる。 他人に誉められようとする。他人に誉められる方向に進む。 |

他人を気にせず、我が道(自分が進むべきと思う独自の進路)を行く。 | |

| ◆一体・融合 | ◆分離 | |

| 一体・融合指向 | 分離指向 | |

| 包含、内包、抱擁 「袋」の中にいる |

外部放出、突き放し | |

| 受入、受容的 | 切り捨て | |

| 賛成する。同意する。 | 反対する。反論する。異論を唱える。 | |

| 共感する | ||

| 慕う、付いて行く | ||

| 気に入られようとする、媚びる | ○ | |

| なつく、懐に入る、懐かしさのある | ||

| 甘える | ||

| すねる (受け入れられないことを根に持って反抗) |

||

| 容赦する、許す | 容赦しない、許さない | |

| 主観的 | 客観的 | |

| 協調的、同調的 | 独歩的 (一人我が途を行く) |

|

| 合わせる | ||

| 馴れ合いの | ||

| 癒着する | ||

| 流行、トレンド指向 (周囲の流行に敏感、追従する) |

||

| 責任が分散、拡散する。 責任回避可能。 責任転嫁可能。 (皆の行為なので、誰のせいか、特定が困難。) |

責任を取らされる。 責任回避不可。 責任転嫁不可。 (単独行為なので、誰のせいか、ピンポイントで判明、特定可能。) |

○ |

| 連帯責任 | 個人責任 | |

| 目的、目標、進行方向の不明確な | 目的、目標、進行方向の明確な | |

| ◆他律 | ◆自律 | |

| 他律的 | 自律的 | |

| 周囲の影響を受ける、流されやすい | 周囲の影響を受けない、流されにくい | |

| 感染、伝染する | ||

| ◆和合、一致 | ◆紛争、相違 | ○ |

| 和合指向 | 紛争指向 | |

| 和解指向 | 訴訟指向 | |

| 平和指向 | 戦争指向 | |

| 調和・協和指向 | 不調和・不協和・雑音指向 | |

| 一致指向 | 相違指向 | |

| 満場一致 | 多数決、仲間割れの容認 | |

| 一斉指向 | ||

| 調整的、配慮的 (気配りの行き届いた) |

独断的、直截 (気配りしない) |

|

| 事前協議、決定指向 (談合、根回し) |

リアルタイム(その場)決定指向 | |

| 事前用意の台本に従って行動 | 臨機応変に行動 | |

| ◆あいまい | ◆明快 | |

| あいまい指向 | 明快指向 | |

| 間接表現を好む | 直接的な表現を好む | |

| ◆感動 | ◆冷徹 | |

| 情緒的、感情的、感動する | 感情のない、無感動の | |

| 非合理的、割り切れない | 合理的、論理的、割り切る | |

| ヒューマニズムの、思いやり・愛情のある、慈悲深い | 冷徹な、残忍な、人を人と思わない | |

| ◆狭い | ◆広い | |

| 各個体のテリトリーが狭い | 各個体のテリトリーが広い | |

| 視界、視野が狭い | 視界、視野が広い | |

| 密着的、詰め込み主義 | 隙間、空き、余裕の容認 | |

| ◆閉鎖 | ◆開放 | ○ |

| 閉鎖的 | 開放的 | |

| 暗い (隙間がなく、光が入らない) |

明るい (光が差し込む、入る隙間がある) |

|

| 内外を区別する (表面張力が存在する) |

内外を区別しない | |

| 新規参入の拒否 (一見さんお断り) |

新規参入の容認 | |

| 対外隠蔽的、秘匿 (内向き) |

対外露出的、暴露、表明 (外向き) |

|

| 対内(内輪)限定、局地指向 | グローバル、普遍指向 | |

| 脱出不可能 (内に一度入る、所属すると抜けられない、出られない。 脱出すると裏切り者扱いされる。) |

||

| ◆模倣 | ◆独創 | ○ |

| 模倣的、真似、コピーするのを好む | 独創的、オリジナルにこだわる | |

| 二番手指向 (一番手の経験を利用すればよく、楽である) |

最初、一番手、先頭指向 (初めてなので苦労する) |

|

| モルモット、実験台になる | ||

| 既に出来た先例を利用する、先例に沿って進む | 先例を自ら作る、後進が進む途を作る | |

| 定説を守る。 | 定説を破る。定説に違反する。覆す。 ブレークスルー |

|

| ◇行動速度×行動方向 | ||

| 低速×近づく | 高速×離れる | |

| ◆既存 | ◆未知 | |

| 既存、既知領域への滞留 | 未開、未知領域への進出 (探検的) |

○ |

| 光の領域を指向 (既に光が当たっている、何があるか見える、誰か居る領域を指向) |

闇の領域を指向 (暗くて見えない、何が待っているか分からない領域を指向) |

|

| 前例、しきたりの重視 | ||

| 先輩後輩関係の重視 (既存の経験豊富な方が上位) |

||

| (既存正解知見に通じた) 専門家、学者指向 |

(新天地)開拓、研究(発見・発明)指向 | |

| 事前判明指向 (予め分かっていることしかしない) |

リアルタイム(その場)判明指向 (その都度判明させる) |

|

| ◆後進的 | ◆先進的 | |

| 後進的 | 先進的 | |

| 前近代的、近代の超克 | (西欧)近代的 | |

| ◇その他 Others |

||

| 女性的 | 男性的 | ○ |

| 母性的 | 父性的 | ○ |

| 母権制 | 父権制、家父長制 | |

|

農耕民的 |

遊牧・牧畜民的 |

○ |

| (日本的、中国的、韓国的、東南アジア的、ロシア的) | (西欧的、北欧的、北米的、アラブ的、モンゴル的) | |

| 植物的 (動かない) |

動物的 (動く) |

|

| 農村的 | 都市的 | ○ |

| 東洋的 | 西洋的 | |

| ウェット (割り切れない、涙もろい、人情味のある) |

ドライ (割り切る、味気ない、面白みに欠けた) |

○ |

| [物質の性質(色、音程等)] | ||

| 湿潤(湿った、濡れた)、ベタベタする、ウェッ ト | 乾燥(乾いた)、ドライ | ○ |

| 近づいた、くっついた | 離れた | |

| 重い、低い、下降、下方沈殿、大地指向 | 軽い、高い、上昇、上方浮遊、天空指向 | |

| 濃い、高密度 | 薄い、淡い、低密度、あっさり | |

| 連続 | 分離、切断、断絶、断続 | |

| アナログ | ディジタル | |

| 遅い、低速 | 速い、高速 | |

| 暗い | 明るい | ○ |

| (冬場に空気への加湿で)温かい | (夏場に空気の除湿で)涼しい | |

| 円い、鈍い、甘い | 尖った、鋭い、辛い | |

| 柔らかい、変形する、受け止める | 硬い、変形しない、跳ね返す | |

| 曲線の、曲がった | 直線の、まっすぐな | |

| 論理的 | ||

| 有機物的、生体的 (衣類、食材、木材・・・) |

無機物的、物理的 |

|

液体的行動、気体的行動(液体的行動・気体的行動) 検証データ数値一覧

2006.12〜 初出

凡例

■ 液体的(液体的行動)と見なせる項目

■ 気体的(気体的行動)と見なせる項目

回答結果 その1

回答期間2006年12月4日〜2006年12月9日回答数 206男 49.515%

女 50.485%10代 26.214%

20代 43.689%

30代 15.534%

40代 8.738%

50代 4.854%

60代 0.485%

70代 0.485%回答比率

| No. | 文章 | ドライ | 感じない (0) |

少し 感じる (1) |

やや 感じる (2) |

かなり 感じる (3) |

とても 感じる (4) |

合計値 |

| ウェット | 感じない (0) |

少し 感じる (1) |

やや 感じる (2) |

かなり 感じる (3) |

とても 感じる (4) |

合計値 | ||

| 1 | 液体 | ドライ | 56.311 | 17.476 | 15.534 | 5.825 | 4.854 | 0.854 |

| ウェット | 23.301 | 13.592 | 17.961 | 21.359 | 23.786 | 2.087 | ||

| 2 | 気体 | ドライ | 36.408 | 11.650 | 21.845 | 16.019 | 14.078 | 1.597 |

| ウェット | 41.748 | 24.272 | 16.990 | 11.165 | 5.825 | 1.150 |

回答結果 その2回答期間

2007年6月16日〜2007年6月20日回答数 207男 49.275%

女 50.725%10代 31.401%

20代 33.816%

30代 19.807%

40代 9.662%

50代 4.831%

60代 0.000%

70代 0.483%回答比率

| No. | 文章 | ドライ | 感じない (0) |

少し 感じる (1) |

やや 感じる (2) |

かなり 感じる (3) |

とても 感じる (4) |

合計値 |

| ウェット | 感じない (0) |

少し 感じる (1) |

やや 感じる (2) |

かなり 感じる (3) |

とても 感じる (4) |

合計値 | ||

| 1 | 近づく、低速 | ドライ | 68.116 | 14.493 | 8.696 | 3.865 | 4.831 | 0.628 |

| ウェット | 20.773 | 17.391 | 22.222 | 22.222 | 17.391 | 1.981 | ||

| 2 | 近づく、高速 | ドライ | 54.106 | 15.459 | 16.425 | 5.797 | 8.213 | 0.986 |

| ウェット | 28.019 | 23.188 | 15.459 | 18.841 | 14.493 | 1.686 | ||

| 3 | 離れる、低速 | ドライ | 41.063 | 21.739 | 16.425 | 13.527 | 7.246 | 1.242 |

| ウェット | 40.580 | 17.874 | 14.010 | 13.527 | 14.010 | 1.425 | ||

| 4 | 離れる、高速 | ドライ | 30.918 | 8.213 | 18.357 | 21.739 | 20.773 | 1.932 |

| ウェット | 62.802 | 18.357 | 8.696 | 5.314 | 4.831 | 0.710 | ||

回答結果 その3回答期間

2007年8月21日〜2007年8月31日回答数 201男 52.239%

女 47.761%10代 30.348%

20代 33.333%

30代 20.896%

40代 13.433%

50代 1.990%

60代 0.000%

70代 0.000%回答比率

| No. | 文章 | 液体 | 感じない (0) |

少し 感じる (1) |

やや 感じる (2) |

かなり 感じる (3) |

とても 感じる (4) |

合計値 |

| 気体 | 感じない (0) |

少し 感じる (1) |

やや 感じる (2) |

かなり 感じる (3) |

とても 感じる (4) |

合計値 | ||

| 1 | 女性的に | 液体 | 38.806 | 19.900 | 19.403 | 11.443 | 10.448 | 1.348 |

| 気体 | 68.657 | 11.443 | 10.448 | 4.975 | 4.478 | 0.652 | ||

| 6 | 男性的に | 液体 | 66.169 | 13.433 | 10.448 | 6.965 | 2.985 | 0.672 |

| 気体 | 36.816 | 15.920 | 19.403 | 16.915 | 10.945 | 1.493 | ||

| 9 | 母性的に | 液体 | 54.229 | 18.905 | 14.925 | 6.468 | 5.473 | 0.900 |

| 気体 | 80.597 | 11.443 | 5.473 | 1.493 | 0.995 | 0.308 | ||

| 4 | 父性的に | 液体 | 79.104 | 8.955 | 9.453 | 0.995 | 1.493 | 0.368 |

| 気体 | 63.184 | 14.428 | 10.945 | 6.468 | 4.975 | 0.756 | ||

| 3 | 農耕民的に | 液体 | 41.791 | 16.418 | 20.398 | 14.428 | 6.965 | 1.284 |

| 気体 | 63.682 | 15.920 | 12.935 | 3.483 | 3.980 | 0.682 | ||

| 8 | 遊牧民的に | 液体 | 53.234 | 15.423 | 12.935 | 10.448 | 7.960 | 1.045 |

| 気体 | 48.259 | 15.920 | 15.423 | 6.965 | 13.433 | 1.214 | ||

| 5 | 日本的に | 液体 | 29.851 | 17.413 | 20.398 | 16.418 | 15.920 | 1.711 |

| 気体 | 58.209 | 14.428 | 12.935 | 8.458 | 5.970 | 0.896 | ||

| 2 | アメリカ的に | 液体 | 75.124 | 10.448 | 7.463 | 5.970 | 0.995 | 0.473 |

| 気体 | 43.781 | 12.438 | 19.403 | 13.433 | 10.945 | 1.353 | ||

| 7 | 模倣的に | 液体 | 40.299 | 17.910 | 18.905 | 11.940 | 10.945 | 1.353 |

| 気体 | 54.726 | 15.920 | 15.423 | 6.965 | 6.965 | 0.955 | ||

| 10 | 独創的に | 液体 | 66.667 | 14.428 | 7.960 | 5.970 | 4.975 | 0.682 |

| 気体 | 35.821 | 18.408 | 19.900 | 11.940 | 13.930 | 1.498 |

回答結果 その4

回答期間2007年9月15日〜2007年10月19日回答数 200男 52.500%

女 47.500%10代 27.500%

20代 36.000%

30代 23.000%

40代 10.000%

50代 3.500%

60代 0.000%

70代 0.000%回答比率

| No. | 文章 | 液体 | 感じない (0) |

少し 感じる (1) |

やや 感じる (2) |

かなり 感じる (3) |

とても 感じる (4) |

合計値 |

| 気体 | 感じない (0) |

少し 感じる (1) |

やや 感じる (2) |

かなり 感じる (3) |

とても 感じる (4) |

合計値 | ||

| 10 | 自身の保身を重視するように | 液体 | 14.500 | 9.500 | 15.000 | 25.000 | 36.000 | 2.585 |

| 気体 | 39.500 | 17.500 | 21.500 | 12.500 | 9.000 | 1.340 | ||

| 1 | 自身の安全を重視するように | 液体 | 12.000 | 9.500 | 23.500 | 24.500 | 30.500 | 2.520 |

| 気体 | 58.000 | 16.500 | 16.000 | 3.500 | 6.000 | 0.830 | ||

| 32 | 守られるのを好むように | 液体 | 7.500 | 8.000 | 13.000 | 22.500 | 49.000 | 2.975 |

| 気体 | 62.000 | 15.500 | 8.500 | 7.500 | 6.500 | 0.810 | ||

| 13 | 危険に立ち向かうように | 液体 | 61.500 | 17.500 | 14.500 | 4.500 | 2.000 | 0.680 |

| 気体 | 37.000 | 17.000 | 23.000 | 13.000 | 10.000 | 1.420 | ||

| 26 | 探検を好むように | 液体 | 70.500 | 16.000 | 6.500 | 4.500 | 2.500 | 0.525 |

| 気体 | 21.500 | 11.000 | 23.000 | 19.500 | 25.000 | 2.155 | ||

| 2 | 依存的に | 液体 | 9.000 | 8.500 | 18.000 | 27.500 | 37.000 | 2.750 |

| 気体 | 70.500 | 8.000 | 12.000 | 7.500 | 2.000 | 0.625 | ||

| 16 | 自立しているように | 液体 | 83.000 | 9.000 | 4.000 | 1.500 | 2.500 | 0.315 |

| 気体 | 27.500 | 19.000 | 16.000 | 19.000 | 18.500 | 1.820 | ||

| 17 | 規制を好むように | 液体 | 25.000 | 9.500 | 20.500 | 19.500 | 25.500 | 2.110 |

| 気体 | 72.000 | 14.500 | 8.500 | 3.500 | 1.500 | 0.480 | ||

| 3 | 自由を好むように | 液体 | 77.000 | 9.500 | 6.000 | 4.000 | 3.500 | 0.475 |

| 気体 | 12.000 | 8.000 | 13.500 | 22.000 | 44.500 | 2.790 | ||

| 7 | 個性的に | 液体 | 77.500 | 10.000 | 5.500 | 3.000 | 4.000 | 0.460 |

| 気体 | 24.000 | 11.500 | 19.000 | 18.500 | 27.000 | 2.130 | ||

| 4 | プライバシーがあるように | 液体 | 68.500 | 18.000 | 6.500 | 5.000 | 2.000 | 0.540 |

| 気体 | 43.500 | 18.000 | 19.000 | 11.500 | 8.000 | 1.225 | ||

| 27 | 決まりを守るように | 液体 | 16.000 | 10.000 | 17.500 | 23.500 | 33.000 | 2.475 |

| 気体 | 61.500 | 21.500 | 9.500 | 2.500 | 5.000 | 0.680 | ||

| 21 | 決まりを破るように | 液体 | 79.000 | 11.000 | 4.500 | 3.000 | 2.500 | 0.390 |

| 気体 | 23.500 | 18.000 | 21.500 | 17.000 | 20.000 | 1.920 | ||

| 18 | 責任を回避するように | 液体 | 17.000 | 14.500 | 20.000 | 19.500 | 29.000 | 2.290 |

| 気体 | 30.000 | 21.500 | 19.000 | 14.000 | 15.500 | 1.635 | ||

| 5 | 責任を取るように | 液体 | 65.500 | 19.000 | 9.000 | 4.000 | 2.500 | 0.590 |

| 気体 | 66.500 | 14.000 | 12.000 | 4.000 | 3.500 | 0.640 | ||

| 8 | 閉鎖的に | 液体 | 12.000 | 13.500 | 14.000 | 22.500 | 38.000 | 2.610 |

| 気体 | 53.500 | 18.000 | 7.000 | 11.000 | 10.500 | 1.070 | ||

| 24 | 排他的に | 液体 | 30.000 | 18.500 | 15.000 | 13.500 | 23.000 | 1.810 |

| 気体 | 35.000 | 22.500 | 21.500 | 10.000 | 11.000 | 1.395 | ||

| 36 | 開放的に | 液体 | 81.500 | 9.000 | 3.500 | 2.500 | 3.500 | 0.375 |

| 気体 | 19.500 | 13.500 | 13.500 | 23.000 | 30.500 | 2.315 | ||

| 23 | 和合を好むように | 液体 | 18.000 | 14.000 | 16.000 | 23.500 | 28.500 | 2.305 |

| 気体 | 55.500 | 23.000 | 15.000 | 4.500 | 2.000 | 0.745 | ||

| 30 | 調和を好むように | 液体 | 15.500 | 10.500 | 23.000 | 21.000 | 30.000 | 2.395 |

| 気体 | 63.000 | 17.500 | 10.000 | 6.500 | 3.000 | 0.690 | ||

| 11 | 争いを好むように | 液体 | 72.500 | 13.500 | 10.000 | 1.500 | 2.500 | 0.480 |

| 気体 | 28.000 | 15.500 | 22.000 | 16.500 | 18.000 | 1.810 | ||

| 29 | 受動的に | 液体 | 15.000 | 21.500 | 16.000 | 23.000 | 24.500 | 2.205 |

| 気体 | 53.000 | 18.000 | 12.500 | 10.500 | 6.000 | 0.985 | ||

| 12 | 能動的に | 液体 | 52.500 | 24.000 | 11.500 | 7.000 | 5.000 | 0.880 |

| 気体 | 16.500 | 16.500 | 18.500 | 24.500 | 24.000 | 2.230 | ||

| 25 | 機動性があるように | 液体 | 59.000 | 24.000 | 11.500 | 3.000 | 2.500 | 0.660 |

| 気体 | 15.500 | 12.500 | 21.500 | 24.000 | 26.500 | 2.335 | ||

| 9 | 自主性があるように | 液体 | 73.000 | 13.500 | 7.500 | 3.500 | 2.500 | 0.490 |

| 気体 | 22.500 | 17.000 | 18.500 | 21.500 | 20.500 | 2.005 | ||

| 20 | 横並びを好むように | 液体 | 26.500 | 12.500 | 16.500 | 18.000 | 26.500 | 2.055 |

| 気体 | 69.500 | 14.500 | 9.000 | 4.500 | 2.500 | 0.560 | ||

| 31 | 個人の能力を重視するように | 液体 | 71.000 | 18.500 | 4.500 | 4.000 | 2.000 | 0.475 |

| 気体 | 27.000 | 15.500 | 21.000 | 18.000 | 18.500 | 1.855 | ||

| 33 | 格差を容認するように | 液体 | 58.000 | 19.000 | 15.500 | 5.000 | 2.500 | 0.750 |

| 気体 | 32.500 | 18.000 | 23.000 | 13.000 | 13.500 | 1.570 | ||

| 35 | 同調を好むように | 液体 | 10.500 | 10.500 | 16.000 | 24.500 | 38.500 | 2.700 |

| 気体 | 59.000 | 15.500 | 8.000 | 11.500 | 6.000 | 0.900 | ||

| 34 | 媚びるように | 液体 | 27.500 | 21.500 | 16.000 | 18.000 | 17.000 | 1.755 |

| 気体 | 65.000 | 15.000 | 10.000 | 7.500 | 2.500 | 0.675 | ||

| 15 | かわいく | 液体 | 59.000 | 15.500 | 13.500 | 5.500 | 6.500 | 0.850 |

| 気体 | 66.500 | 14.500 | 9.500 | 6.500 | 3.000 | 0.650 | ||

| 37 | 農村的に | 液体 | 27.000 | 23.000 | 20.500 | 9.000 | 20.500 | 1.730 |

| 気体 | 71.000 | 16.000 | 6.500 | 5.000 | 1.500 | 0.500 | ||

| 19 | 都市的に | 液体 | 39.500 | 18.000 | 20.000 | 7.500 | 15.000 | 1.405 |

| 気体 | 19.000 | 14.500 | 20.500 | 17.500 | 28.500 | 2.220 | ||

| 6 | 暗く | 液体 | 22.000 | 14.500 | 25.000 | 15.000 | 23.500 | 2.035 |

| 気体 | 60.000 | 16.500 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 0.875 | ||

| 22 | 明るく | 液体 | 70.500 | 15.500 | 7.000 | 6.000 | 1.000 | 0.515 |

| 気体 | 31.000 | 17.500 | 18.000 | 19.000 | 14.500 | 1.685 | ||

| 28 | 温かく | 液体 | 44.500 | 25.000 | 15.000 | 9.500 | 6.000 | 1.075 |

| 気体 | 59.000 | 21.500 | 12.000 | 5.000 | 2.500 | 0.705 | ||

| 14 | 冷たく | 液体 | 48.500 | 19.500 | 17.000 | 5.500 | 9.500 | 1.080 |

| 気体 | 40.000 | 19.500 | 17.000 | 11.500 | 12.000 | 1.360 |

気体的・液体的な感じを与える人〜物体の運動・行動と、気体・液体分子運動との関連を、ここでは説明しています。

人間行動への気体的・液体的さの視点の導入は、今までほとんど接点のなかった、人々の対人・社会行動と、分子や物体運動に関する物理学とを結びつける効果をもたらす。

要するに、気体的・液体的な人〜物体〜分子といったサイズの異なる各粒子は、粒子のサイズが違っていても、気体的な場合、液体的な場合とで、それぞれ共通の行動・運動様式を持っていることを示すことができるのである。

各粒子の動きが、気体分子の運動パターンと同じ場合は、人間には、粒子の動きが、分子〜人間まで共通に、気体的に感じられる。

一方、各粒子の動きが、液体分子の運動パターンと同じ場合は、人間には、粒子の動きが、分子〜人間まで共通に、液体的に感じられる。

(注)上記のアイデアを筆者が最初に思いついたのは、1992年頃です

(注)上記の、液体・気体分子運動パターンという言い方を、より簡略化して呼びやすく、覚えやすくする必要がある。

以下では、気体分子運動パターンは、気体的な(Gas)感覚を与えるため、頭文字のDを取って、気体的行動と呼ぶことにする。

一方、液体分子運動パターンは、液体的な(Liquid)感覚を与えるため、頭文字のWを取って、液体的行動と呼ぶことにする。

こう略すことで、例えば、液体分子群や、日本人の行動様式が共通の「液体的行動」に沿っており、気体分子群や、欧米の人々の行動様式は共通の「気体的行動」に沿っている、などと簡便に表現することができる。

上記の気体分子運動パターン(気体的行動)、液体分子運動パターン(液体的行動)は、言葉で言い表すならば、以下のような単語〜短文で表現できると考えられる。

| 分析視点 | 液体的行動 | 気体的行動 |

| (1)近づき | くっつく。近づく。 | サラリと離れる。離反する。 |

| (2)つながり | 連続する。つながる。癒着する。 | (関係を)切断する。 |

| (3)着床 | 付く。粘着する。 | はがれる。 |

| (4)まとわりつき | まとわりつく。なつく。 | 別れる。 |

| (5)集合 | 集まる。密度が高い。 | 散る。密度が低い。 |

| (6)一つ | 一体・融合化する。一つになる。 | バラバラである。互いに独立している。 |

| (7)同じ | 同じである。 | 違う。別の途を歩む。 |

| (8)速度 | ゆっくりである。 | 速い。 |

| 例 | 液体分子運動。 つきたての餅。 |

気体分子運動。 シリカゲルの粒、ビー玉。 |

ここで、気体、液体分子運動パターンに従った粒子の動きは、従来の社会学や心理学における概念表現に合わせるならば、それぞれ、

| 液体分子(液体的) =液体的行動 |

気体分子(気体的) =気体的行動 |

| 集団主義 | 個人主義 |

| 規制主義 | 自由主義 |

| 反プライバシー | プライバシー尊重 |

| ・・・ | ・・・ |

といったように表せる。

上記気体・液体の分子運動を、人間の行動に直して捉えることで、気体・液体分子運動シミュレーションと相似の方法によって、気体的な社会、液体的な社会の人々の行動を、コンピュータでシミュレートできる、と言える。

例えば、日本、東アジアの人たちが液体的で、欧米の人たちが気体的だというのは、農耕、女性主体の、日本、東アジア社会の人たちの行動様式が、本質的に液体分子運動に似ており、一方、遊牧・牧畜、男性主体の、欧米社会の人たちの行動様式が、気体分子運動に似ていることを示している。

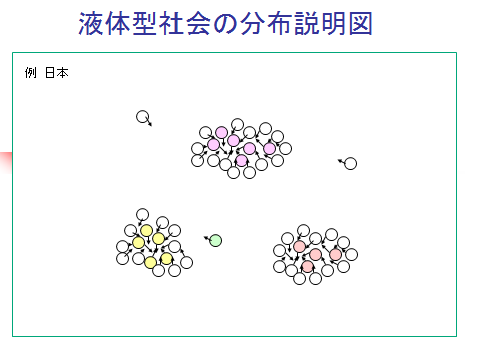

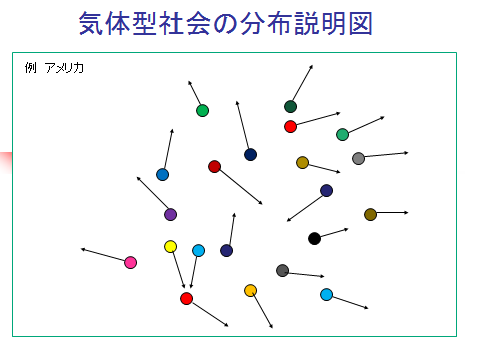

遊牧・牧畜、男性中心の欧米社会は、(人々の動きが)空気のような気体に近く、気体分子運動(気体的行動)でシミュレートでき、「気体型社会」と呼べる。農耕、女性中心の日本、東アジア社会は、(人々の動きが)水滴のような液体に近く、液体分子運動(液体的行動)でシミュレートでき、「液体型社会」と呼べる。

このように、気体的・液体的さの視点を世界の社会文化の分析へと導入することは、物理学で発達している物体の動きをコンピュータでシミュレートするノウハウを、そのまま社会学、心理学で生かせるようになる効果をもたらし、社会学、心理学の発展に寄与する度合いが大きいと言える。

気体的・液体的な物体(分子を含む)〜人に共通する運動・行動パターンについて、以下の図にまとめた。

気体的・液体的さの分子〜物体〜人間レベルの間の相互関連についてのより詳しい説明は、以下の通りである。

1気体・液体分子運動パターンの説明

人間のどのような行動様式が、なぜ気体的・液体的な対人感覚を生むかについては、まず、本来人間に気体的・液体的な感覚の相違を与える、物理的な気体・液体の性質の相違を生み出すメカニズムを、改めて確認する必要がある。気体的な感覚を与えるのが、気体で、液体的な感覚を与えるのが、液体である。両者の相違を見るには、視点が、分子レベルまで小さくなる必要がある。

具体的に気体分子と液体分子の、両者の相違を生み出しているのは、

[1]運動エネルギーの大きさ(動きの度合い)の違い

液体では、動き回る度合い(運動エネルギー)が小さい(あまり動き回らない)。

気体では、動き回る度合い(運動エネルギー)が大きい(よく動き回る)。

[2]「分子間力」の働く度合いの違い

液体では、分子同士の間に、互いの距離を縮めて、互いに引き付け合い、くっつき合い、足を引っ張り合ったり、牽制し合う、「分子間力」という引力が、大きく働いている

気体では、分子同士の間に、上記の、互いに相手と近づき、引きつけ合う「分子間力」が、ほとんど働いていない

である。

「分子間力」の働く度合いが、液体で大きく、気体で小さいのは、

(1)液体分子では、運動エネルギーが小さいため、もともと分子間に存在する、相互に引きつけ、くっつき、牽制し合う力(分子間力)を振り切って動き回ることができず、分子間力のいいなりになっている

(2)気体分子では、動き回る度合い(運動エネルギー)が大きいため、分子間力を振り切って動き回ることができ、「分子間力」の影響から自由になっている

ためである。「分子間力」の働く度合いが、液体で大きく、気体で小さいのは、

(1)液体分子では、運動エネルギーが小さいため、もともと分子間に存在する、相互に近づき、引きつけ、牽制し合う力(分子間力)を振り切って動き回ることができず、分子間力のいいなりになっている

(2)気体分子では、動き回る度合い(運動エネルギー)が大きいため、分子間力を振り切って動き回ることができ、「分子間力」の影響から自由になっている

ためである。

2物体一般への適用

液体の水は、指先で触れると、濡れて皮膚にくっつき、まとわりついて離れようとしない。その点、液体の水と指先との間には互いにくっついたままの状態でいようとする引力が働いていると言える。また、液体の水は指先を動かさない限り、いつまでも同じところに留まって動かない。その点、液体の水は、気体の水蒸気などに比べて、運動・活動性が低いと言える。

そこで、さらに考えを拡張すると、物体一般において、

(1)物体(分子〜人間)の、運動・活動・移動・流動性が高く、相互間に働く引力(結合力)が小さい(互いに離れる)場合、気体的である(乾いている)と感じられる

(2)物体(分子〜人間)の、運動・活動・移動・流動性が低く、相互間に働く引力(結合力)が大きい(互いに離れない)場合、液体的である(湿っている、濡れている)と感じられる

という法則が成立する、と推定される。

この推定が正しいことを説明するには、分子よりもずっと人間に近いサイズの物体において推定が成立することが必要となる。そうしたより人間寄りのサイズの物体としては、例えば、海岸や河川、砂漠に分布する砂の粒や、人間(特に女性)の髪の毛、大豆を発酵させて作る納豆、溶けた糖分を冷やして固めて作った菓子のキャンディ、より大きなものとしては、卓球用のプラスチックボールや、バレーボールなどがあげられる。

乾いた(気体的な)砂は、触っても手にくっつかずサラサラと一粒ずつバラバラに離れて落ちる(接着・粘着性がない)。また、風が吹くとそれに従ってサラサラと移動する(流動性がある)。これに対して、湿った、濡れた(液体的な)砂は、触ると手にくっついてそのまま離れようとしない(接着・粘着性がある)。また、団子状にひとかたまりになって、風が吹いても動こうとしない(流動性がない)。

水に濡れた髪は、髪の毛同士がひとまとまりになってなかなかバラバラになってくれないし、風が吹いてもなびいて動こうとしない。一方、乾いた髪は、風になびいてサラサラ・バラバラと一本ずつ個別に分離して動き、流動性がある。

納豆は、かき回すとネバネバとした糸を引いて互いに糸で接続し、くっついて一つにまとまった状態で静止しようとする。その際、一粒の豆と豆との間を引力が糸を引く形で働いており、分子間力相当の力に相当すると考えられる。

表面が溶けた(液体化した)キャンディの粒々は、指先や他のキャンディとベタベタくっついて取れない。一粒ずつ動かそうとしても、互いにくっついて動かすことができない。

あるいは、卓球用プラスチックボールやバレーボールは、そのままでは手離れよく一つずつバラバラになって動き回るが、接着剤を表面に広く塗り付けたり、両面粘着テープ全面に巻き付けるとベタベタ互いにくっつき、結合し合って離れず、一つずつバラバラに独立させることが難しいし、活発に動かそう、飛ばそうとしてもすぐ別のところに接着してしまって動こうとしない。

この場合、こうした物体の接着・粘着性(いったんくっつくと離れようとしない性質)が、互いの間に働く引力(互いに離れずくっつき、接続し合おうとする力)を大きくし、運動・活動・移動・流動性を奪っていると考えられる。すなわち、物体における互いにネバネバ、ベトベトと互いにくっつこうとする接着・粘着性が、物体同士を互いに引き合わせ、動きにくくする形で、物体に液体的さをもたらすことになる。これは、例えば接着剤が長時間外部に露出し続けて溶剤が抜けてベタベタしなくなると、乾いた、気体的になったと感じられることからも例証される。

上記の考えが正しいかどうか確認するために、web質問紙調査を、2002年4月下旬および10月上旬に実施した。調査は、対にした、物体がもたらす感覚について説明した2つの文章のどちらがより気体的に感じられるか尋ねるもので、1質問項目当たり約200名の回答者という規模で行った。分析した結果、上記の、

(1)触るとサラサラとして手からすぐ離れる(粘り気がない)物体の方が、ベタベタくっつく(触るとネバネバしている)物体よりも、より気体的に感じられる。ないし、互いに離れることで、間隔が開いて風通しのよい状態の物体の方が、互いにくっついて風通しの悪い状態の物体よりも、より気体的に感じられる。

(2)バラバラに自由に動き回る物体の方が、互いにくっつき合って動かない物体よりも、より気体的に感じられる。ないし、動きのある物体の方が、動かずに停滞した状態の物体よりも、より気体的に感じられる。

ことが実際に確認された。

以上の考えを分かりやすい言葉でまとめると、一般に、粘り気・接着力があり、互いにベタベタくっつき合って動かない物体は液体的、反対に、手からサッと離れて、互いにサラサラと離れて動き回る物体は気体的に感じられる、と言える。

この場合、液体的な物体は、互いに他の物体とくっつき合おうとし、気体的な物体は互いに離れようとする点、両者は、物体間の相互作用、社会関係の面から見て、対照的な性格を持つと言える。

こうした、分子レベルよりもずっと大きい物体サイズの事例から、前記の分子レベルでの気体的・液体的感の範囲を物体一般に広げることが可能だと考えられる。

3対人関係への応用

この物体一般における気体的・液体的感覚をさらに人間レベルまで拡張して捉えた場合、水のような液体、空気のような気体が、人間に対して液体的・ドライな感じを与えるしくみと、人間同士が、人付き合いで、互いに相手に対して、液体的・気体的な感じを与えるしくみとは、互いに共通なのではないか、と考えられる。

すなわち、物体一般レベルで見られる、運動・移動性および引力の概念を人間に当てはめることにより、

(1)人間が、一カ所に止まってあまり動こうとせず(活発に動き回る度合いが小さく)、周囲の他者と互いに近づき、くっつき合い、離れようとしない(引力が大きく働いている)場合、対人関係に(運動エネルギーが小さく分子間力の大きい液体分子同様)液体的な感覚が生まれる。

(2)人間が、一カ所に止まらずにあちこち移動・流動し(活発に動き回る度合いが大きく)、周囲の他者との間に互いに近づいたり、くっつき合ったりせず、離れようとする(引力があまり働いていない)場合、対人関係に(運動エネルギーが大きく分子間力の小さい気体分子同様)気体的な感覚が生まれる。

と考えられる。

この場合、物体サイズを分子サイズから人間サイズへと揃えて眺めることにより、両者に共通して働く、物体の動き回るエネルギーを「運動エネルギー(分子レベル)」=「運動・活動・移動・流動性(物体〜人間レベル)」、物体間で互いにくっつき、接続・結合・集合し合い、牽制・束縛し合う力を「分子間力(分子レベル)」=「引力、結合力(物体〜人間レベル)」として、同様に捉える事が可能となる。

上の説明を一言でまとめると、活動や運動面での活発さの差、およびそれによってもたらされる、分子間力相当の引力の大小から、それぞれ液体的・気体的な対人感覚の分化が生じる、ということになる(この説明を考案したのは1991-1992年頃)。

この場合、人間においては、物理的な肉体による活動・運動や身体同士の引っ張り合いと並んで、具体的な物理運動を伴わない心理的な活動・運動や相互牽制、接近をも同時に考える必要がある。例えば、机の前に座ったままで、知的好奇心に満たされて様々な分野の書籍を読みあさったり、いろいろ活発に物事を考えたりしている状態では、物理的には不活発だが、心理的には活発に動き回っていると捉えることができる。あるいは、物理的に離れた地点に暮らしている恋人同士が電話によるコミュニケーションで強い心理的一体感を抱いている状態では、物理的には遠いままでも、強い心理的引力が両者の間に働いていると捉えることができる。

このように、人間の活動・運動や引力については、物理的なものと心理的なものに分けられるが、以下ではこのうち心理的な方を主に取り上げる。人間の身体の物理的な活動・運動や身体同士の引っ張り合いは、あくまで身体内部の神経系の活動を反映した表面的なものに過ぎず、神経系の働きに基づく心理的な活動・運動や引力の方が、人間の行動をより根源的に決定していると考えるためである。

対人感覚で気体的な感覚を与える運動・活動性の実態は、人間に内在する、あちらこちらの互いに離れた地点間を活発に移動しようとする心的指向(空間移動指向)、および、今まで行ったことのない地点・地域へも進んで拡散していこう、新天地を積極的に切り開こう(新規対象を開拓しよう)とする心的指向(拡散指向)である。この場合、物理的居場所や心理的に興味ある分野を変えることで生活上の雰囲気を一新し、新たな刺激を得たいという欲求や、今まで出会ったことのない未知のものごとに対する好奇心、言い換えれば(今まで〜ここしばらくの間)経験したことのない新たな(新鮮な)情報に接したいという心的衝動(新規情報受信衝動)が運動・活動性の原動力となっている。これとは反対の、一カ所に静止して動こうとしない定住・定着・不拡散指向は、運動・活動性の欠如を意味し、対人感覚では液体的な感覚を与える。

一方、対人感覚において液体的な感覚を与える心理的な引力、結合力の実体は何であるか?それは、人間に内在する、周囲の他者と心理的に近くなろう、近い状態でいようとする指向(心理的近接指向)である。

すなわち、(心理的に)相互に引き合うということは、互いの(心理面での)存在位置を次第に近づけていき、最終的には抱き合って一つになる(一体化する、融合する)、そして互いにくっついて離れないということである。相手への心理的な距離を縮小していき、最終的にはゼロにしよう、接続しよう、つながろうとする指向が強いと、それが互いの間であたかも引力のように感じられ、対人感覚において液体的な感じをもたらす、といえる。

以上の説明を分かりやすい言葉でまとめると、対人関係において、

(1)心理的に相手にベタベタくっついて離れようとしない(粘着・接着・接続・結合・集合性を持った)、そして、そのまま動こうとしない(定着・定住性を持った)人は液体的に感じられる

(2)相手に対してあっさりとして深入りせず、すぐサラリと離れる(非粘着・非接着・切断・離散性の)、そして、あちこち活発に動き回って移動する(運動・活動・移動・流動性を持った)人は気体的に感じられる

と言える。

この場合、粘着・接着力は、互いに近づき、引きつけ合い、くっつき合うことを指向する点、引力の一形態と言える。この粘着・接着力は、また、人や物をその場に引き止めて離さず、動けなくする非移動(活動、運動)化=定着・定住化の効果も併せて持っている。

分子にせよ、物体にせよ、人間の心理にせよ、相手にベタベタと粘着的にまとわりついて離れず、そのまま動こうとしない場合は、皆共通に液体的に感じられ、その逆は共通に気体的に感じられると言える。

4.社会的視点の必要性

気体的・液体的な性質というのは、粒子単独を見ただけでは見えてこない。複数粒子の形成する社会、個体群を見ることで初めて見えてくる。

気体的・液体的の相違は、粒子と他粒子との相互作用のあり方の違いである。互いに他粒子とくっつく、一体化する、相互束縛するのが液体的で、他粒子とバラバラに離れて自由に動くのが気体的である。

こうした性質は、粒子を複数同時に見ないと分からない性質である。その点、気体的・液体的さの検討を.行うには、粒子単独の動き、単独者の心理を見るだけではダメで、極めて社会的視点が必要なのである。

この場合、相互作用する粒子の種類やサイズは、互いに同じとは限らない。サイズに関しては、一方が極小サイズでもう片方が巨大サイズということもある。例えば、人間(巨大)の皮膚にくっつく液体の水の分子(群)(極小)が、種類とサイズが異なる例に当たる。粒子のサイズが異なっても、粒子相互の間に働く気体的・液体的な性質は観察可能である。

(c)1992-2005初出

2003.12-2007.10初出

気体的・液体的な行動様式を知ることがなぜ重要なのか、なぜ意義のあることなのかをまとめてみました。具体的には、世界各国の社会的性格の把握(日本・欧米の文化比較など)、男女の社会行動面での性差を知るのに役立ちます。

気体的・液体的な行動様式を知ることがなぜ重要なのか、その意義について、以下にまとめた。

(1)世界各国の国民性や社会的性格を心理的側面から分析していく場合、気体的・液体的さの次元が重要な役割を果たしている。例えば、各文化を取り巻く自然環境との関連では、「乾燥環境=遊牧・牧畜文化(欧米など)=気体的な行動様式が主流、湿潤環境=農耕文化(日本、東アジアなど)=液体的な行動様式が主流」という相関が成立することで、気体的・液体的さの次元が、世界の文化の分類把握をより容易にする効果を持つ。

今まで日本(欧米)的行動様式としてあげられてきたものは、集団主義(個人主義)、周囲への同調(非同調)、情緒・非合理性(科学・合理性)、対外閉鎖性(開放性)、年功序列・前例やしきたりの重視(独創性の重視)、規制好き(自由主義)、外圧がないと動かない(能動的)といったものであり、いずれも、気体的・液体的性質、タイプの持つ守備範囲内に収まっている。要するに、日本(欧米)的行動様式は、現状ではそのほとんどが気体的・液体的性質、タイプの観点で網羅的に説明可能である。

(2)男性、女性の持つ社会心理的な行動様式を一通り説明可能である。それぞれ男性=気体的、女性=液体的として捉えられる。

・女性がグループを作ってグループ単位で行動したがる(トイレまで一緒に付いていくのを好む)のに対して、男性は単独行動をより好む(集団主義-個人主義)。

・女性が周囲の流行に敏感で、ファッション雑誌を読むのを好む、周囲に自分の行動を同調させる(調和させる)のを好むのに対して、男性は特に周囲に合わせず、独自の道を歩もうとする(同調指向-非同調指向)。

・女性が人間に興味を強く持ち、周囲の他者との関係を構築・維持することに心を砕くのに対して、男性は、非人間的な物質やメカに興味を持ち、他者との関係は、あくまで何か目的を達成するための手段として構築する(人間関係指向-非人間関係指向)。

・女性は、自らは未知の領域に進むのを好まず、前例・しきたりの世界に生きようとするのに対して、男性は、未知の危険が潜むかも知れない領域に、自らモルモットして積極的に挑み、独創的な成果をあげる(前例指向-独創指向)。

・女性が親しい他者に対して、積極的に自己開示をしてプライバシーをさらけ出すのに対して、男性は、自己開示をしない(プライバシーの欠如-尊重)。

・女性が取る行動が受け身である(自分からは動かない)のに対して、男性は自分から進んで動く(静的指向-動的指向)。

など、今まで男女の社会的行動の性差として考えられてきた行動様式は、気体的-液体的の軸上に一通り乗っており、気体的、液体的の視点から網羅的に説明可能である。

要するに、気体的-液体的な行動を知るメリットは、今まで個別、バラバラにあげられてきた、欧米(遊牧・牧畜系)文化-日本・東アジア(農耕系)文化、男性文化-女性文化の様々な特徴を、「気体的-液体的」の一言で要約、説明可能であるということに尽きる。

今までは、集団主義-個人主義、規制主義-自由主義・・・・といった、雑多な分析視点がバラバラに個別に取り上げられてきた。それらを一つに束ねる概念が、これまでは存在しなかった。

こうした多様なバラバラな分析視点を、「気体的-液体的」という一言で総括して一まとめに縛って、まとめて、束ねて持ち運びが可能になる。その点、「気体的-液体的」の概念は、今までの集団主義-個人主義、規制主義-自由主義・・・・といったバラバラな概念を一まとめにして運ぶことを可能とするコンテナの役目を果たす。

気体的・液体的という概念は、従来の、男女差、東洋と西洋の文化差を説明する上での主要概念であった個人主義、自由主義・・・といった概念を一通り網羅、総括、包含する、より上位の概念であると言える。

気体的-液体的という一つの軸へと要約することで、視点がバラバラでまとまりに欠けていた農耕(日本・東アジア)-遊牧・牧畜(欧米)、女性-男性(ないし母性-父性)についての文化把握が、いとも容易になる効果がある。

つまり、気体的-液体的という分析軸を用意することで、集団主義-個人主義、規制主義-自由主義・・・・といったバラバラに提唱されていた諸概念が、

| 液体的 | 気体的 |

| 集団主義 | 個人主義 |

| 規制主義 | 自由主義 |

| 反プライバシー | プライバシー尊重 |

| ・・・ | ・・・ |

といった形で、ワンセットで取り扱うことができる。その点、分析視点が、「気体的-液体的」という一つの軸へと焦点がまとまって、より社会文化の分析がしやすくなる。

かつ、

・集団主義-規制主義-反プライバシー・・・・が、それぞれ液体的軸で互いに連動し、ワンセットで同時に成立、生起する、

・個人主義-自由主義-プライバシー尊重・・・・が、それぞれ気体的軸で互いに連動し、ワンセットで同時に成立、生起する、

といったように、気体的な軸に属する諸概念(個人主義、自由主義・・・)同士、液体的な軸に属する諸概念(集団主義、規制主義・・・)同士が、互いに一まとまりに連動しており、共時的に成立することを明示できる。

この点から、上記の気体的軸、液体的軸の各ワンセットは同時に揃って成立すること、例えば、個人主義の社会は、必ず自由主義であること(共に気体的)、集団主義の社会は必ず反プライバシーであること(共に液体的)を、説明することができる。

あるいは、上記の気体的軸、液体的軸の各ワンセットに矛盾する組み合わせの概念を持つ社会、例えば、集団主義的(液体的)かつ自由主義的(気体的)である社会が成立しないことや、プライバシーを尊重する(気体的)集団主義(液体的)社会が存在し得ないことを説明することができる。

以上のように、気体的・液体的という視点は、世界の文化を大きく二分する、「農耕文化(液体的)-遊牧・牧畜文化(気体的)」、および「女性文化(液体的)-男性文化(気体的)」の次元をそれぞれ説明することができ、その点、世界の文化を分析する上で大きな分析力を発揮すると言える。

この場合、気体的・液体的という視点は、単に、世界の社会文化の分析を容易にする効果だけでなく、今までほとんど接点のなかった、人々の社会行動と、分子や物体運動に関する物理学とを結びつける効果をもたらす。

要するに、気体的・液体的な人〜物体〜分子といったサイズの異なる各粒子は、粒子のサイズが違っていても、共通の行動・運動様式を持っていることを示すことができるのである。

日本、東アジアの人たちが液体的で、欧米の人たちが気体的だというのは、農耕、女性主体の、日本、東アジア社会の人たちの行動様式が、本質的に液体分子運動に似ており、一方、遊牧・牧畜、男性主体の、欧米社会の人たちの行動様式が、気体分子運動に似ていることを示している。

すなわち、気体、液体分子運動は、それぞれ、

| 液体分子(液体的) | 気体分子(気体的) |

| 集団主義 | 個人主義 |

| 規制主義 | 自由主義 |

| 反プライバシー | プライバシー尊重 |

| ・・・ | ・・・ |

的であり、このことから、気体・液体分子運動シミュレーションと相似の方法によって、気体的な社会、液体的な社会の人々の行動を、コンピュータでシミュレートできる、と言える。

すなわち、遊牧・牧畜、男性中心の欧米社会は、気体分子運動でシミュレートでき、農耕、女性中心の日本、東アジア社会は、液体分子運動でシミュレートできる。 このように、気体的・液体的という視点を世界の社会文化の分析へと導入することは、物理学で発達している物体の動きをコンピュータでシミュレートするノウハウを、そのまま社会学、心理学で生かせるようになる効果をもたらし、社会学、心理学の発展に寄与する度合いが大きいと言える。

参考文献

松山幸雄(1978)「勉縮」のすすめ朝日新聞社

西尾幹二(1969)ヨーロッパの個人主義講談社

杉本良夫,ロス・マオア(1982)日本人は「日本的」か-特殊論を超え多元的分析へ-東洋経済新報社

(c)2003-2007初出

1992/05〜初出筆者の著書「ドライ・ウェットな感覚、性格、社会」において、ドライ、ウェットな湿度感覚と、気体、液体との関係について、詳しく説明しているので参照されたい。

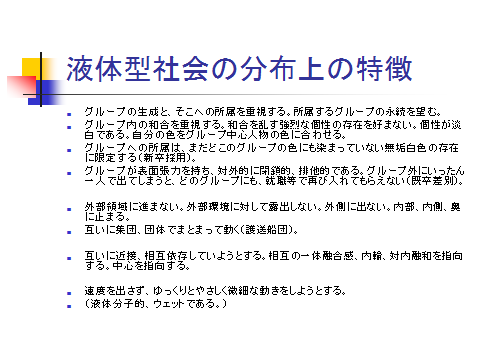

液体型社会の分布上の特徴

・グループの生成と、そこへの所属を重視する。所属するグループの永続を望む。

・グループ内の和合を重視する。和合を乱す強烈な個性の存在を好まない。個性が淡白である。自分の色をグループ中心人物の色に合わせる。

・グループへの所属は、まだどこのグループの色にも染まっていない無垢白色の存在に限定する(新卒採用)。

・グループが表面張力を持ち、対外的に閉鎖的、排他的である。グループ外にいったん一人で出てしまうと、どのグループにも、就職等で再び入れてもらえない(既卒差別)。

・外部領域に進まない。外部環境に対して露出しない。外側に出ない。内部、内側、奥に止まる。

・互いに集団、団体でまとまって動く(護送船団)。

・互いに近接、相互依存していようとする。相互の一体融合感、内輪、対内融和を指向する。中心を指向する。

・速度を出さず、ゆっくりとやさしく微細な動きをしようとする。

・(液体分子的、ウェットである。)

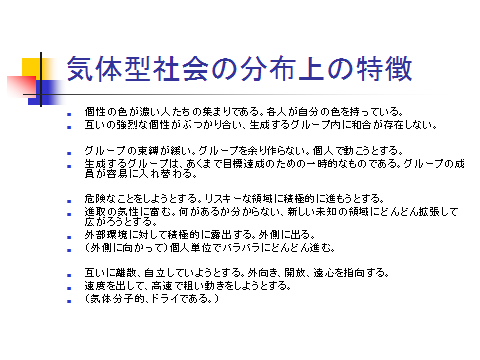

気体型社会の分布上の特徴・個性の色の濃い人たちの集まりである。各人が自分の色を持っている。

・互いの強烈な個性がぶつかり合い、生成するグループ内に和合が存在しない。

・グループの束縛が緩い。グループを余り作らない。個人で動こうとする。

・生成するグループは、あくまで目標達成のための一時的なものである。グループの成員が容易に入れ替わる。

・危険なことをしようとする。リスキーな領域に積極的に進もうとする。

・進取の気性に富む。何があるか分からない、新しい未知の分野にどんどん拡張して広がろうとする。

・外部環境に対して積極的に露出する。外側に出る。

・(外側に向かって)個人単位でバラバラにどんどん進む。

・互いに離散、自立していようとする。外向き、開放、遠心を指向する。

・速度を出して、高速で粗い動きをしようとする。

・(気体分子的、ドライである。)

| 比較内容 | 気体分子運動パターン | 液体分子運動パターン |

|---|---|---|

| 湿度 | ドライ | ウェット |

| 明るさvs暗さ | 明るい | 暗い |

| 冷たさvs温かさ | 冷たい | 温かい |

| 国際比較 | アメリカ的 | 日本的 |

| 性差 | 男性的 | 女性的 |

| 父性vs母性 | 父性的 | 母性的 |

| 遊牧vs農耕 | 遊牧的 | 農耕的 |

| 都市vs農村 | 都市的 | 農村的 |

| 媚び | 媚びない | 媚びる |

| かわいい | かわいくない | かわいい |

| 比較内容 | 気体分子運動パターン | 液体分子運動パターン |

| リスクvs自己保身 | 危険に立ち向かう | 自己保身、安全、守られることを指向する |

| 探検 | 探検を好む | 探検を好まない |

| 独創vs模倣 | 独創的 | 模倣的 |

| 争いvs和合 | 争いを好む | 和合を好む |

| 自由vs規制 | 自由を好む | 規制を好む |

| 決まりを破るvs守る | 決まりを破る | 決まりを守る |

| プライバシー | プライバシーがある | プライバシーがない |

| 自立vs依存 | 自立している | 依存的である |

| 責任 | 責任を取る | 責任を回避する |

| 開放vs閉鎖、排他 | 開放的 | 閉鎖的、排他的 |

| 能動vs受動 | 能動的 | 受動的 |

| 機動性 | 機動性がある | 機動性がない |

| 自主性 | 自主性がある | 自主性がない |

| 能力主義(個人の能力を重視する) | 能力主義的である | 能力主義的でない |

| 格差容認vs横並び | 格差を容認する | 横並びを好む |

| 個性的 | 個性的 | 個性的でない |

2008年1月 初出

2006年12月頃、気体、液体の分子運動のドライ、ウェットさの測定を、気体分子運動でドライと感じる度合いがウェットと感じる度合いを上回るか、液体分子運動でウェットと感じる度合いがドライと感じる度合いを上回るかを確認する作業を行った。

すなわち、インターネット利用者(研究参加者)に気体,液体の分子運動シミュレーションムービーを見せて,各分子の動きを人の動きと見立てた場合それぞれどの程度ドライ,ウェットと感じるか調べることにした。

・方法

[データ収集方法] インターネットのwebサイトで回答を収集した。回答のカウントに当たっては,同じ研究参加者が複数回回答する可能性に対応するた め,回答時に同一のIPアドレスの持ち主は同一の回答者であると見なし,同一のIPアドレスの複数回答は最新の1個の回答のみを有効と見なすととも に,cookieを利用して複数回の回答を受付けないように設定した。

[研究参加者] 回答を得た研究参加者の総数は206名(男性102名,女性104名)であった。性別情報は,回答時に性別選択欄をwebページにラジオボタンで設け,選択入力してもらうことで得た。

[調査時期] 調査時期は,2006年12月4日から9日の6日間であった。

[刺激映像] 刺激は,Ar(アルゴン)の分子運動パターンをシミュレートするJavaプログラムを,池内(2002)のwebサイトより入手し,液体と気体それぞれの分子運動を最も明確に示すように,絶対温度20度(液体)と300度(気体)のそれぞれの分子運動を表すように調整した。プログラムが表示した気体,液体各分子運動のムービーを,パソコン上でキャプチャし,各々30秒間のwindows media video形式のムービーに加工して,webサイト上で研究参加者のパソコンから再生可能とした。

[質問項目] 上記各ムービーについて「これは,人々の動きを早送りで再生したものです。一つ一つの粒々が一人一人の人間を表しています。このムービーに おける人々の性格がどの程度ドライ,ウェットに感じられるか5段階評価して下さい。」として,ドライ,ウェットそれぞれ別々に回答させた。段階は,「感じ ない(0) -少し感じる(1) -やや感じる(2) -かなり感じる(3) -とても感じる(4)」とした。

[手続き] 各ムービーは,一度に1個ずつ,順番をランダムにして呈示し,ムービー毎に回答させるようにした。また,研究参加者のコンピュータ環境に対応 しつつ,刺激提示の条件を揃えるために,「再生回数は可能な限り2回まででお願いします」の旨,断り書きを付けて,読んでもらった。なお,実験操作のデブ リーフィングとして,回答が完了した時点で,「実はこれは,気体,液体分子運動のシミュレーションムービーでした。」という断り書きを画面上に呈示した。

・結果

気体,液体分子運動パターンが,人の性格としてそれぞれドライおよびウェットと感じられた度合いの評定値の平均値と標準偏差はTable 1に示した通りである。

見せたムービーの種類別にドライ,ウェットに感じた度合いの違いを見るため,対応のあるt検定を行った。結果はTable 2の通りである。

液体の分子運動を見たとき,ドライ,ウェットと感じる度合いについては,ウェットと感じる度合いの数値が,ドライと感じる度合いよりも,有意に高かった(t(205)=8.74,p<.01)。

気体の分子運動を見たとき,ドライ,ウェットと感じる度合いについては,ドライと感じる度合いの数値が,ウェットと感じる度合いよりも,有意に高かった(t(205)=3.21,p<.01)。

気体と液体とではどちらをよりドライと感じるかについては,気体分子運動パターンをドライに感じる度合いが,液体分子運動パターンをドライに感じる度合いよりも有意に高かった(t(205)=6.32,p<.01)。

気体と液体とではどちらをよりウェットと感じるかについては,液体分子運動パターンをウェットに感じる度合いが,気体分子運動パターンをウェットに感じる度合いよりも有意に高かった(t(205)=8.25,p<.01)。

・図表

Figure.1 気体,液体分子運動パターン

分子運動シミュレーションムービー(研究参加者に見せたもの)

気体分子運動

液体分子運動

Table.1

| 刺激種類 | ドライ | ウェット |

| 液体分子運動 | 0.85 (1.17) |

2.09 (1.50) |

| 気体分子運動 | 1.60 (1.46) |

1.15 (1.24) |

(かっこ内は標準偏差)

Table.2

| 比較対象 | t検定結果 | 有意水準 |

| 液体ウェット液体ドライ | t(205)=8.74 | p <.01 |

| 気体ドライ-気体ウェット | t(205)=3.21 | p <.01 |

| 気体ドライ-液体ドライ | t(205)=6.32 | p <.01 |

| 液体ウェット気体ウェット | t(205)=8.25 | p <.01 |

以上の結果により,気体分子運動のシミュレーションを人に見立てて観察させるとドライな性格と認知され,一方,液体分子運動はウェットな性格と認知される ことが分かった。気体分子運動パターンと同様に振る舞う人のパーソナリティはドライに,液体分子運動パターンと同様に振る舞う人ではウェットに感じられる と考えられる。

2008.04 初出

アメリカ的、日本的パーソナリティと、気体、液体分子運動パターンとの関係について、詳しく説明しています。アメリカ的パーソナリティと気体分子運動、日本的パーソナリティと液体分子運動が相関します。

要約

人間のパーソナリティ認知のアメリカ的,日本的と,物質の気体,液体の人間に与える感覚のドライ,ウエットさの間の関連を明らかにするため,webでの調査を行った。気体・液体分子群の運動をコンピュータシミュレートした2つのムービーを研究参加者201名に対して見せて,各ムービーで,粒子の動きが個人の対人行動としてどの程度アメリカ的,日本的に感じられるかを評価してもらった。その結果,気体分子運動パターンは人々の動きとしてアメリカ的,液体分子運動パターンは日本的と感じられることが分かった。

目的

実際に日本人の研究参加者に気体,液体の分子運動シミュレーションムービーを見せて,各分子の動きを人の動きと見立てた場合それぞれどの程度欧米的,日本的と感じるか調べることにした。

その際,「欧米的」という言葉は,「欧米」がカバーする地球上の地域が広範囲,多種多様にわたるため,人々が捉えるパーソナリティ上のイメージが分散し,統合して捉えにくい可能性がある。そこで,今回研究参加者を日本人としたこともあり,日本人にとって,欧米地域の中で,太平洋戦争後の日本占領以来,最も身近で親しみのある,パーソナリティの具体的イメージが沸きやすいと考えられる北米のアメリカ合衆国を代表例として採用し,「アメリカ的」「日本的」のそれぞれを調べることにした。

方法

[データ収集方法]インターネットのwebサイトで回答を収集した。回答のカウントに当たっては,同じ研究参加者が複数回回答する可能性に対応するため,回答時に同一のIPアドレスの持ち主は同一の回答者であると見なし,同一のIPアドレスの複数回答は最新の1個の回答のみを有効と見なすとともに,cookieを利用して複数回の回答を受付けないように設定した。

[研究対象者]回答を得た研究参加者の総数は201名(男性105名,女性96名)であった。性別情報は,回答時に性別選択欄をwebページにラジオボタンで設け,選択入力してもらうことで得た。

[調査時期]調査時期は,2007年8月21日から8月31日の11日間であった。

[刺激映像]刺激は,Ar(アルゴン)の分子運動パターンをシミュレートするJavaプログラムを,池内満(2002)のwebサイトより入手し,液体と気体それぞれの分子運動を最も明確に示すように,絶対温度20度(液体)と300度(気体)のそれぞれの分子運動を表すように調整した。プログラムが表示した気体,液体各分子運動のムービーを,パソコン上でキャプチャし,各々30秒間のwindowsmediavideo形式のムービーに加工して,webサイト上で研究参加者のパソコンから再生可能とした。各ムービーの静止画は,Figure1の通りである。

[質問項目]上記各ムービーについて「これは,人々の動きを早送りで再生したものです。一つ一つの粒々が一人一人の人間を表しています。このムービーにおける人々の性格がどの程度アメリカ的,日本的に感じられるか5段階評価して下さい。」として,アメリカ的,日本的それぞれ別々に回答させた。段階は,「感じない(0)」から「とても感じる(4)」の5段階とした。

[手続き]各ムービーは,一度に1個ずつ,順番をランダムにして呈示し,ムービー毎に回答させるようにした。回答はムービーが実際に動いているのを見ながらでないと行いにくいため,各ムービーは回答中エンドレスで流れるようにした。なお,実験操作のデブリーフィングとして,回答が完了した時点で,「実はこれは,気体,液体分子運動のシミュレーションムービーでした。」という断り書きを画面上に呈示した。

結果

気体,液体分子運動パターンが,人の性格としてそれぞれアメリカ的および日本的と感じられた度合いの評定値の平均値と標準偏差はTable1に示した通りである。

見せたムービーの種類別にアメリカ的,日本的に感じた度合いの違いを見るため,対応のあるt検定を行った。結果はTable2の通りである。

液体の分子運動を見たとき,アメリカ的,日本的と感じる度合いについては,日本的と感じる度合いの数値が,アメリカ的と感じる度合いよりも,有意に高かった(t(200)=10.20,p<.01)。

気体の分子運動を見たとき,アメリカ的,日本的と感じる度合いについては,アメリカ的と感じる度合いの数値が,日本的と感じる度合いよりも,有意に高かった(t(200)=3.54,p<.01)。

気体と液体とではどちらをよりアメリカ的と感じるかについては,気体分子運動パターンをアメリカ的に感じる度合いが,液体分子運動パターンをアメリカ的に感じる度合いよりも有意に高かった(t(200)=7.81,p<.01)。

気体と液体とではどちらをより日本的と感じるかについては,液体分子運動パターンを日本的に感じる度合いが,気体分子運動パターンを日本的に感じる度合いよりも有意に高かった(t(200)=7.15,p<.01)。

考察

以上の結果により,気体分子運動のシミュレーションを人に見立てて観察させるとアメリカ的な性格と認知され,一方,液体分子運動は日本的な性格と認知されることがわかった。気体分子運動パターンと同様に振る舞う人のパーソナリティはアメリカ的に,液体分子運動パターンと同様に振る舞う人では日本的に感じられると考えられる。

このことから,気体と液体それぞれの分子運動のパターンと,パーソナリティの認知におけるアメリカ的,日本的という印象との間に,なんらかのつながりが存在することが推測される。しかし,なぜこうしたつながりが生じるかの理由は,現状ではよく分からず,さらなる研究が必要である。

また,今回の研究結果では,アメリカ的,日本的なパーソナリティについて日本人の研究参加者が持つ印象を単に尋ねたに過ぎず,その印象が,アメリカ人,日本人のパーソナリティの実際のあり方にそのまま即していると考えるのは早計と考えられる。実際の対人関係においてアメリカ人のパーソナリティが気体的で日本人のそれが液体的であることを示す研究が別途必要である。

また,今回の結果は,あくまで日本人サイドの見方であり,視点に偏りが見られる。より偏りのない客観的な視点を得るには,日本人の研究参加者だけでなく,アメリカ人の研究参加者を別途募って,アメリカ人から見た印象がどうなっているかを別途確認する必要がある。

また,欧米的,日本的パーソナリティの比較という当初の研究目的からは,今後は,今回の研究では対象から除外された,アメリカ以外の西欧,北欧等のヨーロッパ各地域と日本との比較等も必要となってくると考えられる。

図表

Figure.1 気体,液体分子運動パターン

分子運動シミュレーションムービー(研究参加者に見せたもの)

気体分子運動

液体分子運動

Table.1気体,液体分子運動ムービーへのアメリカ的・日本的評価値の平均値と標準偏差(かっこ内)

| 刺激種類 | アメリカ的 | 日本的 |

| 液体分子運動 | 0.47 (0.94) |

1.71 (1.45) |

| 気体分子運動 | 1.35 (1.43) |

0.90 (1.26) |

n=201

Table.2条件間の平均値の差の比較結果(対応あり)

| 比較対象 | t検定 |

| 液体日本的-液体アメリカ的 | t(200)=10.20** |

| 気体アメリカ的-気体日本的 | t(200)=3.54** |

| 気体アメリカ的-液体アメリカ的 | t(200)=7.81** |

| 液体日本的-気体日本的 | t(200)=7.15** |

**p<.01

男性的、女性的パーソナリティと、気体、液体分子運動パターンとの関係について、詳しく説明しています。男性的パーソナリティと気体分子運動、女性的パーソナリティと液体分子運動が相関します。

要約

人間のパーソナリティ認知の男性的,女性的と,物質の気体,液体の人間に与える感覚のドライ,ウエットさの間の関連を明らかにするため,webでの調査を行った。気体・液体分子運動パターンをコンピュータシミュレートした2つのムービーを研究参加者201名に対して見せて,各ムービーで,粒子の動きが個人の対人行動としてどの程度男性的,女性的に感じられるかを評価してもらった。その結果,気体分子運動パターンは人々の動きとして男性的,液体分子運動パターンは女性的と感じられることが分かった。

課題

実際に研究参加者に気体,液体の分子運動シミュレーションムービーを見せて,各分子の動きを人の動きと見立てた場合それぞれどの程度男性的,女性的と感じるか調べることにした。

方法

[データ収集方法]インターネットのwebサイトで回答を収集した。回答のカウントに当たっては,同じ研究参加者が複数回回答する可能性に対応するため,回答時に同一のIPアドレスの持ち主は同一の回答者であると見なし,同一のIPアドレスの複数回答は最新の1個の回答のみを有効と見なすとともに,cookieを利用して複数回の回答を受付けないように設定した。

[研究対象者]回答を得た研究参加者の総数は201名(男性105名,女性96名)であった。性別情報は,回答時に性別選択欄をwebページにラジオボタンで設け,選択入力してもらうことで得た。

[調査時期]調査時期は,2007年8月21日から8月31日の11日間であった。

[刺激映像]刺激は,Ar(アルゴン)の分子運動パターンをシミュレートするJavaプログラムを,池内満(2002)のwebサイトより入手し,液体と気体それぞれの分子運動を最も明確に示すように,絶対温度20度(液体)と300度(気体)のそれぞれの分子運動を表すように調整した。プログラムが表示した気体,液体各分子運動のムービーを,パソコン上でキャプチャし,各々30秒間のwindowsmediavideo形式のムービーに加工して,webサイト上で研究参加者のパソコンから再生可能とした。各ムービーの静止画は,Figure1の通りである。

[質問項目]上記各ムービーについて「これは,人々の動きを早送りで再生したものです。一つ一つの粒々が一人一人の人間を表しています。このムービーにおける人々の性格がどの程度男性的,女性的に感じられるか5段階評価して下さい。」として,男性的,女性的それぞれ別々に回答させた。段階は,「感じない(0)」から「とても感じる(4)」の5段階とした。

[手続き]各ムービーは,一度に1個ずつ,順番をランダムにして呈示し,ムービー毎に回答させるようにした。回答はムービーが実際に動いているのを見ながらでないとしにくいため,各ムービーは回答中エンドレスで流れるようにした。なお,実験操作のデブリーフィングとして,回答が完了した時点で,「実はこれは,気体,液体分子運動のシミュレーションムービーでした。」という断り書きを画面上に呈示した。

結果

気体,液体分子運動パターンが,人の性格としてそれぞれ男性的および女性的と感じられた度合いの評定値の平均値と標準偏差はTable1に示した通りである。

見せたムービーの種類別に男性的,女性的に感じた度合いの違いを見るため,対応ありの平均値の差のt検定(両側)を行った(n=201)。結果はTable2の通りである。

液体の分子運動を見たとき,男性的,女性的と感じる度合いについては,女性的と感じる度合いの数値が,男性的と感じる度合いよりも,有意に高かった(t(200)=5.42,p<.01)。

気体の分子運動を見たとき,男性的,女性的と感じる度合いについては,男性的と感じる度合いの数値が,女性的と感じる度合いよりも,有意に高かった(t(200)=6.84,p<.01)。

気体と液体とではどちらをより男性的と感じるかについては,気体分子運動パターンを男性的に感じる度合いが,液体分子運動パターンを男性的に感じる度合いよりも有意に高かった(t(200)=7.47,p<.01)。

気体と液体とではどちらをより女性的と感じるかについては,液体分子運動パターンを女性的に感じる度合いが,気体分子運動パターンを女性的に感じる度合いよりも有意に高かった(t(200)=6.29,p<.01)。

考察

以上の結果により,気体分子運動のシミュレーションを人に見立てて観察させると男性的な性格と認知され,一方,液体分子運動は女性的な性格と認知されることがわかった。気体分子運動パターンと同様に振る舞う人のパーソナリティは男性的に,液体分子運動パターンと同様に振る舞う人では女性的に感じられると考えられる。

図表

Figure.1 気体,液体分子運動パターン

分子運動シミュレーションムービー(研究参加者に見せたもの)

気体分子運動

液体分子運動

Table.1気体,液体分子運動ムービーへの男性的・女性的評価値の平均値と標準偏差(かっこ内)

| 刺激種類 | 男性的 | 女性的 |

| 液体分子運動 | 0.67 (1.10) |

1.35 (1.37) |

| 気体分子運動 | 1.49 (1.41) |

0.65 (1.13) |

n=201

Table.2条件間の平均値の差の比較結果(対応あり)

| 比較対象 | t検定 |

| 液体女性的-液体男性的 | t(200)=5.42** |

| 気体男性的-気体女性的 | t(200)=6.84** |

| 気体男性的-液体男性的 | t(200)=7.47** |

| 液体女性的-気体女性的 | t(200)=6.29** |

**p<.01

2012.07初出

父性的、母性的パーソナリティと、気体、液体分子運動パターンとの関係について、詳しく説明しています。父性的パーソナリティと気体分子運動、母性的パーソナリティと液体分子運動が相関します。

要約

人間のパーソナリティ認知の父性的,母性的と,物質の気体,液体の人間に与える感覚のドライ,ウエットさの間の関連を明らかにするため,webでの調査を行った。気体・液体分子運動パターンをコンピュータシミュレートした2つのムービーを研究参加者201名に対して見せて,各ムービーで,粒子の動きが個人の対人行動としてどの程度父性的,母性的に感じられるかを評価してもらった。その結果,気体分子運動パターンは人々の動きとして父性的,液体分子運動パターンは母性的と感じられることが分かった。

課題

実際に研究参加者に気体,液体の分子運動シミュレーションムービーを見せて,各分子の動きを人の動きと見立てた場合それぞれどの程度父性的,母性的と感じるか調べることにした。

方法

[データ収集方法]インターネットのwebサイトで回答を収集した。回答のカウントに当たっては,同じ研究参加者が複数回回答する可能性に対応するため,回答時に同一のIPアドレスの持ち主は同一の回答者であると見なし,同一のIPアドレスの複数回答は最新の1個の回答のみを有効と見なすとともに,cookieを利用して複数回の回答を受付けないように設定した。

[研究対象者]回答を得た研究参加者の総数は201名(男性105名,女性96名)であった。性別情報は,回答時に性別選択欄をwebページにラジオボタンで設け,選択入力してもらうことで得た。

[調査時期]調査時期は,2007年8月21日から8月31日の11日間であった。

[刺激映像]刺激は,Ar(アルゴン)の分子運動パターンをシミュレートするJavaプログラムを,池内満(2002)のwebサイトより入手し,液体と気体それぞれの分子運動を最も明確に示すように,絶対温度20度(液体)と300度(気体)のそれぞれの分子運動を表すように調整した。プログラムが表示した気体,液体各分子運動のムービーを,パソコン上でキャプチャし,各々30秒間のwindowsmediavideo形式のムービーに加工して,webサイト上で研究参加者のパソコンから再生可能とした。各ムービーの静止画は,Figure1の通りである。

[質問項目]上記各ムービーについて「これは,人々の動きを早送りで再生したものです。一つ一つの粒々が一人一人の人間を表しています。このムービーにおける人々の性格がどの程度父性的,母性的に感じられるか5段階評価して下さい。」として,父性的,母性的それぞれ別々に回答させた。段階は,「感じない(0)」から「とても感じる(4)」の5段階とした。

[手続き]各ムービーは,一度に1個ずつ,順番をランダムにして呈示し,ムービー毎に回答させるようにした。回答はムービーが実際に動いているのを見ながらでないとしにくいため,各ムービーは回答中エンドレスで流れるようにした。なお,実験操作のデブリーフィングとして,回答が完了した時点で,「実はこれは,気体,液体分子運動のシミュレーションムービーでした。」という断り書きを画面上に呈示した。

結果

気体,液体分子運動パターンが,人の性格としてそれぞれ父性的および母性的と感じられた度合いの評定値の平均値と標準偏差はTable1に示した通りである。

見せたムービーの種類別に父性的,母性的に感じた度合いの違いを見るため,対応ありの平均値の差のt検定(両側)を行った(n=201)。結果はTable2の通りである。

液体の分子運動を見たとき,父性的,母性的と感じる度合いについては,母性的と感じる度合いの数値が,父性的と感じる度合いよりも,有意に高かった(t(200)=5.67,p<.01)。

気体の分子運動を見たとき,父性的,母性的と感じる度合いについては,父性的と感じる度合いの数値が,母性的と感じる度合いよりも,有意に高かった(t(200)=4.96,p<.01)。

気体と液体とではどちらをより父性的と感じるかについては,気体分子運動パターンを父性的に感じる度合いが,液体分子運動パターンを父性的に感じる度合いよりも有意に高かった(t(200)=4.28,p<.01)。

気体と液体とではどちらをより母性的と感じるかについては,液体分子運動パターンを母性的に感じる度合いが,気体分子運動パターンを母性的に感じる度合いよりも有意に高かった(t(200)=6.82,p<.01)。

考察

以上の結果により,気体分子運動のシミュレーションを人に見立てて観察させると父性的な性格と認知され,一方,液体分子運動は母性的な性格と認知されることがわかった。気体分子運動パターンと同様に振る舞う人のパーソナリティは父性的に,液体分子運動パターンと同様に振る舞う人では母性的に感じられると考えられる。

図表

Figure.1 気体,液体分子運動パターン

分子運動シミュレーションムービー(研究参加者に見せたもの)

気体分子運動

液体分子運動

Table.1気体,液体分子運動ムービーへの父性的・母性的評価値の平均値と標準偏差(かっこ内)

| 刺激種類 | 父性的 | 母性的 |

| 液体分子運動 | 0.37 (0.81) |

0.90 (1.20) |

| 気体分子運動 | 0.76 (1.18) |

0.31 (0.73) |

n=201

Table.2条件間の平均値の差の比較結果(対応あり)

| 比較対象 | t検定 |

| 液体母性的-液体父性的 | t(200)=5.67** |

| 気体父性的-気体母性的 | t(200)=4.96** |

| 気体父性的-液体父性的 | t(200)=4.28** |

| 液体母性的-気体母性的 | t(200)=6.82** |

**p<.01

2012.07初出

遊牧的、農耕的パーソナリティと、気体、液体分子運動パターンとの関係について、詳しく説明しています。遊牧的パーソナリティと気体分子運動、農耕的パーソナリティと液体分子運動が相関します。

要約

人間のパーソナリティ認知の遊牧的,農耕的と,物質の気体,液体の人間に与える感覚のドライ,ウエットさの間の関連を明らかにするため,webでの調査を行った。気体・液体分子運動パターンをコンピュータシミュレートした2つのムービーを研究参加者201名に対して見せて,各ムービーで,粒子の動きが個人の対人行動としてどの程度遊牧的,農耕的に感じられるかを評価してもらった。その結果,気体分子運動パターンは人々の動きとして遊牧的,液体分子運動パターンは農耕的と感じられることが分かった。

課題

実際に研究参加者に気体,液体の分子運動シミュレーションムービーを見せて,各分子の動きを人の動きと見立てた場合それぞれどの程度遊牧的,農耕的と感じるか調べることにした。

方法

[データ収集方法]インターネットのwebサイトで回答を収集した。回答のカウントに当たっては,同じ研究参加者が複数回回答する可能性に対応するため,回答時に同一のIPアドレスの持ち主は同一の回答者であると見なし,同一のIPアドレスの複数回答は最新の1個の回答のみを有効と見なすとともに,cookieを利用して複数回の回答を受付けないように設定した。

[研究対象者]回答を得た研究参加者の総数は201名(男性105名,女性96名)であった。性別情報は,回答時に性別選択欄をwebページにラジオボタンで設け,選択入力してもらうことで得た。

[調査時期]調査時期は,2007年8月21日から8月31日の11日間であった。

[刺激映像]刺激は,Ar(アルゴン)の分子運動パターンをシミュレートするJavaプログラムを,池内満(2002)のwebサイトより入手し,液体と気体それぞれの分子運動を最も明確に示すように,絶対温度20度(液体)と300度(気体)のそれぞれの分子運動を表すように調整した。プログラムが表示した気体,液体各分子運動のムービーを,パソコン上でキャプチャし,各々30秒間のwindowsmediavideo形式のムービーに加工して,webサイト上で研究参加者のパソコンから再生可能とした。各ムービーの静止画は,Figure1の通りである。

[質問項目]上記各ムービーについて「これは,人々の動きを早送りで再生したものです。一つ一つの粒々が一人一人の人間を表しています。このムービーにおける人々の性格がどの程度遊牧的,農耕的に感じられるか5段階評価して下さい。」として,遊牧的,農耕的それぞれ別々に回答させた。段階は,「感じない(0)」から「とても感じる(4)」の5段階とした。

[手続き]各ムービーは,一度に1個ずつ,順番をランダムにして呈示し,ムービー毎に回答させるようにした。回答はムービーが実際に動いているのを見ながらでないとしにくいため,各ムービーは回答中エンドレスで流れるようにした。なお,実験操作のデブリーフィングとして,回答が完了した時点で,「実はこれは,気体,液体分子運動のシミュレーションムービーでした。」という断り書きを画面上に呈示した。

結果

気体,液体分子運動パターンが,人の性格としてそれぞれ遊牧的および農耕的と感じられた度合いの評定値の平均値と標準偏差はTable1に示した通りである。

見せたムービーの種類別に遊牧的,農耕的に感じた度合いの違いを見るため,対応ありの平均値の差のt検定(両側)を行った(n=201)。結果はTable2の通りである。

液体の分子運動を見たとき,遊牧的,農耕的と感じる度合いについては,農耕的と感じる度合いの数値が,遊牧的と感じる度合いよりも,有意に高かった(t(200)=2.18,p<.05)。

気体の分子運動を見たとき,遊牧的,農耕的と感じる度合いについては,遊牧的と感じる度合いの数値が,農耕的と感じる度合いよりも,有意に高かった(t(200)=4.72,p<.01)。

気体と液体とではどちらをより遊牧的と感じるかについては,気体分子運動パターンを遊牧的に感じる度合いと,液体分子運動パターンを遊牧的に感じる度合いとの間で、有意差は見られなかった(t(200)=1.32)。これは、液体の動きが、低速で家畜を連れて移動する遊牧民の動きと似ているため、両方共遊牧民的と感じられ、差が出なかったのではないかと考えられる。液体の動きをより低速にして、ほとんど動かない状態にすれば、農耕民的となって、差が出ると予想される。

気体と液体とではどちらをより農耕的と感じるかについては,液体分子運動パターンを農耕的に感じる度合いが,気体分子運動パターンを農耕的に感じる度合いよりも有意に高かった(t(200)=5.41,p<.01)。

考察

以上の結果により,気体分子運動のシミュレーションを人に見立てて観察させると遊牧的な性格と認知され,一方,液体分子運動は農耕的な性格と認知されることがわかった。気体分子運動パターンと同様に振る舞う人のパーソナリティは遊牧的に,液体分子運動パターンと同様に振る舞う人では農耕的に感じられると考えられる。

図表

Figure.1 気体,液体分子運動パターン

分子運動シミュレーションムービー(研究参加者に見せたもの)

気体分子運動

液体分子運動

Table.1気体,液体分子運動ムービーへの遊牧的・農耕的評価値の平均値と標準偏差(かっこ内)

| 刺激種類 | 遊牧的 | 農耕的 |

| 液体分子運動 | 1.04 (1.34) |

1.28 (1.32) |

| 気体分子運動 | 1.21 (1.44) |

0.68 (1.81) |

n=201

Table.2条件間の平均値の差の比較結果(対応あり)

| 比較対象 | t検定 |

| 液体農耕的-液体遊牧的 | t(200)=2.18* |

| 気体遊牧的-気体農耕的 | t(200)=4.72** |

| 気体遊牧的-液体遊牧的 | t(200)=1.32 |

| 液体農耕的-気体農耕的 | t(200)=5.41** |

**p<.01, *p<.05

2012.07初出

独創的、模倣的パーソナリティと、気体、液体分子運動パターンとの関係について、詳しく説明しています。独創的パーソナリティと気体分子運動、模倣的パーソナリティと液体分子運動が相関します。

要約

人間のパーソナリティ認知の独創的,模倣的と,物質の気体,液体の人間に与える感覚のドライ,ウエットさの間の関連を明らかにするため,webでの調査を行った。気体・液体分子運動パターンをコンピュータシミュレートした2つのムービーを研究参加者201名に対して見せて,各ムービーで,粒子の動きが個人の対人行動としてどの程度独創的,模倣的に感じられるかを評価してもらった。その結果,気体分子運動パターンは人々の動きとして独創的,液体分子運動パターンは模倣的と感じられることが分かった。

課題

実際に研究参加者に気体,液体の分子運動シミュレーションムービーを見せて,各分子の動きを人の動きと見立てた場合それぞれどの程度独創的,模倣的と感じるか調べることにした。

方法

[データ収集方法]インターネットのwebサイトで回答を収集した。回答のカウントに当たっては,同じ研究参加者が複数回回答する可能性に対応するため,回答時に同一のIPアドレスの持ち主は同一の回答者であると見なし,同一のIPアドレスの複数回答は最新の1個の回答のみを有効と見なすとともに,cookieを利用して複数回の回答を受付けないように設定した。

[研究対象者]回答を得た研究参加者の総数は201名(男性105名,女性96名)であった。性別情報は,回答時に性別選択欄をwebページにラジオボタンで設け,選択入力してもらうことで得た。

[調査時期]調査時期は,2007年8月21日から8月31日の11日間であった。

[刺激映像]刺激は,Ar(アルゴン)の分子運動パターンをシミュレートするJavaプログラムを,池内満(2002)のwebサイトより入手し,液体と気体それぞれの分子運動を最も明確に示すように,絶対温度20度(液体)と300度(気体)のそれぞれの分子運動を表すように調整した。プログラムが表示した気体,液体各分子運動のムービーを,パソコン上でキャプチャし,各々30秒間のwindowsmediavideo形式のムービーに加工して,webサイト上で研究参加者のパソコンから再生可能とした。各ムービーの静止画は,Figure1の通りである。

[質問項目]上記各ムービーについて「これは,人々の動きを早送りで再生したものです。一つ一つの粒々が一人一人の人間を表しています。このムービーにおける人々の性格がどの程度独創的,模倣的に感じられるか5段階評価して下さい。」として,独創的,模倣的それぞれ別々に回答させた。段階は,「感じない(0)」から「とても感じる(4)」の5段階とした。

[手続き]各ムービーは,一度に1個ずつ,順番をランダムにして呈示し,ムービー毎に回答させるようにした。回答はムービーが実際に動いているのを見ながらでないとしにくいため,各ムービーは回答中エンドレスで流れるようにした。なお,実験操作のデブリーフィングとして,回答が完了した時点で,「実はこれは,気体,液体分子運動のシミュレーションムービーでした。」という断り書きを画面上に呈示した。

結果

気体,液体分子運動パターンが,人の性格としてそれぞれ独創的および模倣的と感じられた度合いの評定値の平均値と標準偏差はTable1に示した通りである。

見せたムービーの種類別に独創的,模倣的に感じた度合いの違いを見るため,対応ありの平均値の差のt検定(両側)を行った(n=201)。結果はTable2の通りである。

液体の分子運動を見たとき,独創的,模倣的と感じる度合いについては,模倣的と感じる度合いの数値が,独創的と感じる度合いよりも,有意に高かった(t(200)=5.59,p<.01)。

気体の分子運動を見たとき,独創的,模倣的と感じる度合いについては,独創的と感じる度合いの数値が,模倣的と感じる度合いよりも,有意に高かった(t(200)=4.37,p<.01)。

気体と液体とではどちらをより独創的と感じるかについては,気体分子運動パターンを独創的に感じる度合いが,液体分子運動パターンを独創的に感じる度合いよりも有意に高かった(t(200)=7.33,p<.01)。

気体と液体とではどちらをより模倣的と感じるかについては,液体分子運動パターンを模倣的に感じる度合いが,気体分子運動パターンを模倣的に感じる度合いよりも有意に高かった(t(200)=3.11,p<.01)。

考察

以上の結果により,気体分子運動のシミュレーションを人に見立てて観察させると独創的な性格と認知され,一方,液体分子運動は模倣的な性格と認知されることがわかった。気体分子運動パターンと同様に振る舞う人のパーソナリティは独創的に,液体分子運動パターンと同様に振る舞う人では模倣的に感じられると考えられる。

図表

Figure.1 気体,液体分子運動パターン

分子運動シミュレーションムービー(研究参加者に見せたもの)

気体分子運動

液体分子運動

Table.1気体,液体分子運動ムービーへの独創的・模倣的評価値の平均値と標準偏差(かっこ内)

| 刺激種類 | 独創的 | 模倣的 |

| 液体分子運動 | 0.68 (1.16) |

1.35 (1.39) |

| 気体分子運動 | 1.50 (1.43) |

0.96 (1.27) |

n=201

Table.2条件間の平均値の差の比較結果(対応あり)

| 比較対象 | t検定 |

| 液体模倣的-液体独創的 | t(200)=5.59** |

| 気体独創的-気体模倣的 | t(200)=4.37** |

| 気体独創的-液体独創的 | t(200)=7.33** |

| 液体模倣的-気体模倣的 | t(200)=3.11** |

**p<.01

2012.07初出

要約

人間の自己保身、安全、守られることvs危険への指向と,物質の気体,液体の人間に与える感覚のドライ,ウエットさの間の関連を明らかにするため,webでの調査を行った。気体・液体分子運動パターンをコンピュータシミュレートした2つのムービーを研究参加者200名に対して見せて,各ムービーで,粒子の動きが個人の対人行動としてどの程度、自身の保身、安全を重視し、守られることを好む、ないし危険に立ち向かうように感じられるかを評価してもらった。その結果,気体分子運動パターンは人々の動きとして、危険に立ち向かうように,液体分子運動パターンは人々の動きとして、自身の保身、安全を重視し、守られることを好むように感じられることが分かった。

課題

実際に研究参加者に気体,液体の分子運動シミュレーションムービーを見せて,各分子の動きを人の動きと見立てた場合それぞれどの程度保身、安全、守られやすさvs危険を指向していると感じるか調べることにした。

方法

[データ収集方法] インターネットのwebサイトで回答を収集した。回答のカウントに当たっては,同じ研究参加者が複数回回答する可能性に対応するため,回答時に同一のIPアドレスの持ち主は同一の回答者であると見なし,同一のIPアドレスの複数回答は最新の1個の回答のみを有効と見なすとともに,cookieを利用して複数回の回答を受付けないように設定した。

[研究対象者] 回答を得た研究参加者の総数は200名(男性105名,女性95名)であった。性別情報は,回答時に性別選択欄をwebページにラジオボタンで設け,選択入力してもらうことで得た。

[調査時期] 調査時期は,2007年9月15日から10月9日の24日間であった。

[刺激映像] 刺激は,Ar(アルゴン)の分子運動パターンをシミュレートするJavaプログラムを,池内満(2002)のwebサイトより入手し,液体と気体それぞれの分子運動を最も明確に示すように,絶対温度20度(液体)と300度(気体)のそれぞれの分子運動を表すように調整した。プログラムが表示した気体,液体各分子運動のムービーを,パソコン上でキャプチャし,各々30秒間のwindowsmediavideo形式のムービーに加工して,webサイト上で研究参加者のパソコンから再生可能とした。各ムービーの静止画は,Figure1の通りである。

[質問項目] 上記各ムービーについて「これは,人々の動きを早送りで再生したものです。一つ一つの粒々が一人一人の人間を表しています。このムービーにおける人々の性格がどの程度、自己の保身、安全を重視し、守られることを好む、ないし危険に立ち向かうように感じられるか5段階評価して下さい。」として,それぞれ別々に回答させた。段階は,「感じない(0)」から「とても感じる(4)」の5段階とした。

[手続き] 各ムービーは,一度に1個ずつ,順番をランダムにして呈示し,ムービー毎に回答させるようにした。回答はムービーが実際に動いているのを見ながらでないとしにくいため,各ムービーは回答中エンドレスで流れるようにした。なお,実験操作のデブリーフィングとして,回答が完了した時点で,「実はこれは,気体,液体分子運動のシミュレーションムービーでした。」という断り書きを画面上に呈示した。

結果

気体,液体分子運動パターンが,人の性格としてそれぞれ、保身、安全、守られやすさ、ないし危険を指向しているように感じられた度合いの評定値の平均値と標準偏差はTable1に示した通りである。

見せたムービーの種類別に感じた度合いの違いを見るため,対応ありの平均値の差のt検定(両側)を行った(n=200)。結果はTable2の通りである。

自己の保身を重視するように感じられる度合い、自己の安全を重視するように感じられる度合い、守られることを好むように感じられる度合いは、いずれも、液体分子運動パターンの方が、気体分子運動パターンよりも有意に大きかった。

一方、危険に立ち向かうように感じられる度合いは、気体分子運動パターンの方が、液体分子運動パターンよりも有意に大きかった。

液体分子運動パターンでは、守られることを好むように感じられる度合いが、一番高かった。次に、自身の保身を重視するように感じられる度合い、自身の安全を重視するように感じられる度合い、の両者が高かった。この両者の間には、有意差は無かった。一番低かったのが、危険に立ち向かうように感じられる度合いであった。

気体分子運動パターンでは、危険に立ち向かうように感じられる度合い、自身の保身を重視するように感じられる度合い、の両者が一番高かった。この両者の間には、有意差は無かった。低かったのは、自身の安全を重視するように感じられる度合い、守られることを好むように感じられる度合いの両者であった。この両者の間には、有意差は無かった。

考察

以上の結果により,気体分子運動のシミュレーションを人に見立てて観察させると、危険に立ち向かうように感じられ,一方、液体分子運動は、自身の保身、安全を重視し、守られることを好むように感じられることが分かった。気体分子運動パターンと同様に振る舞う人のパーソナリティは危険やリスクに立ち向かうように,液体分子運動パターンと同様に振る舞う人では自身の保身、安全を重視し、守られることを好むように感じられると考えられる。

なお、

・液体分子運動パターンにおいて、守られることを好むように感じられる度合いが、一番高かったのは、液体分子運動パターンが、周囲の皆と一緒にいれば大丈夫という、いわゆる護送船団方式を連想させるものであったためと考えられる。

・気体分子運動パターンにおいて、自身の保身を重視するように感じられる度合いが、危険に立ち向かうと感じられる度合い同様、高かったのは、個体の周囲に十分な空間が空いており、保身もある程度できるようになっていると捉えられたためと考えられる。また、気体分子運動パターンにおいて、自身の保身を重視するように感じられる度合いの方が、自身の安全を重視するように感じられる度合いよりも、有意に高かったのは、気体分子運動パターンにおいては、危険な流れ弾が飛んでくるため個体の安全は確保出来ないが、保身のための個体身辺の空間的余裕はあると捉えられたためと考えられる。

図表

Figure.1 気体,液体分子運動パターン

分子運動シミュレーションムービー(研究参加者に見せたもの)

気体分子運動

液体分子運動

Table.1気体,液体分子運動ムービーへのアメリカ的・日本的評価値の平均値と標準偏差(かっこ内)

| 刺激種類 | 自身の保身を 重視するように |

自身の安全を 重視するように |

守られるのを 好むように |

危険に 立ち向かうように |

| 液体分子運動 | 2.59 (1.43) |

2.52 (1.33) |

2.98 (1.27) |

0.68 (1.01) |

| 気体分子運動 | 1.36 (1.36) |

0.85 (1.20) |

0.83 (1.26) |

1.4 (1.35) |

n=200

Table.2条件間の平均値の差の比較結果(対応あり)

| 比較対象 | t検定 |

| 液体保身重視-気体保身重視 | t(199)=8.75** |

| 液体安全重視-気体安全重視 | t(199)=13.49** |

| 液体守られるのを好む-気体守られるのを好む | t(199)=18.04** |

| 気体危険に立ち向かう-液体危険に立ち向かう | t(199)=6.24** |

| 液体守られるのを好む-液体危険に立ち向かう | t(199)=19.32** |

| 液体守られるのを好む-液体保身重視 | t(199)=4.47** |

| 液体守られるのを好む-液体安全重視 | t(199)=4.50** |

| 液体保身重視-液体危険に立ち向かう | t(199)=15.40** |

| 液体保身重視-液体安全重視 | t(199)=0.69 |

| 液体安全重視-液体危険に立ち向かう | t(199)=15.73** |

| 気体危険に立ち向かう-気体保身重視 | t(199)=0.30 |

| 気体危険に立ち向かう-気体安全重視 | t(199)=4.22** |

| 気体危険に立ち向かう-気体守られるのを好む | t(199)=4.20** |

| 気体保身重視-気体安全重視 | t(199)=5.29** |

| 気体保身重視-気体守られるのを好む | t(199)=4.90** |

| 気体安全重視-気体守られるのを好む | t(199)=0.23 |

**p<.01

| 液体 | ←感じられる度合いが、より小さい | 危険に立ち向かう | 保身重視 安全重視 |

守られるのを好む | →感じられる度合いが、より大きい |

| ↑差がない |

| 気体 | ←感じられる度合いが、より小さい | 安全重視 守られるのを好む |

危険に立ち向かう 保身重視 |

→感じられる度合いが、より大きい |

| ↑差がない | ↑差がない |

2012.07初出

争いを好む、和合を好むパーソナリティと、気体、液体分子運動パターンとの関係について、詳しく説明しています。争いを好むパーソナリティと気体分子運動、和合を好むパーソナリティと液体分子運動が相関します。

要約

人間のパーソナリティ認知の争いを好む,和合を好むと,物質の気体,液体の人間に与える感覚のドライ,ウエットさの間の関連を明らかにするため,webでの調査を行った。気体・液体分子運動パターンをコンピュータシミュレートした2つのムービーを研究参加者200名に対して見せて,各ムービーで,粒子の動きが個人の対人行動としてどの程度争いを好む,和合を好むに感じられるかを評価してもらった。その結果,気体分子運動パターンは人々の動きとして争いを好む,液体分子運動パターンは和合を好むと感じられることが分かった。

課題

実際に研究参加者に気体,液体の分子運動シミュレーションムービーを見せて,各分子の動きを人の動きと見立てた場合それぞれどの程度争いを好む,和合を好むと感じるか調べることにした。

方法

[データ収集方法]インターネットのwebサイトで回答を収集した。回答のカウントに当たっては,同じ研究参加者が複数回回答する可能性に対応するため,回答時に同一のIPアドレスの持ち主は同一の回答者であると見なし,同一のIPアドレスの複数回答は最新の1個の回答のみを有効と見なすとともに,cookieを利用して複数回の回答を受付けないように設定した。

[研究対象者]回答を得た研究参加者の総数は200名(男性105名,女性95名)であった。性別情報は,回答時に性別選択欄をwebページにラジオボタンで設け,選択入力してもらうことで得た。

[調査時期]調査時期は,2007年9月15日から10月09日の24日間であった。

[刺激映像]刺激は,Ar(アルゴン)の分子運動パターンをシミュレートするJavaプログラムを,池内満(2002)のwebサイトより入手し,液体と気体それぞれの分子運動を最も明確に示すように,絶対温度20度(液体)と300度(気体)のそれぞれの分子運動を表すように調整した。プログラムが表示した気体,液体各分子運動のムービーを,パソコン上でキャプチャし,各々30秒間のwindowsmediavideo形式のムービーに加工して,webサイト上で研究参加者のパソコンから再生可能とした。各ムービーの静止画は,Figure1の通りである。

[質問項目]上記各ムービーについて「これは,人々の動きを早送りで再生したものです。一つ一つの粒々が一人一人の人間を表しています。このムービーにおける人々の性格がどの程度争いを好む,和合を好むに感じられるか5段階評価して下さい。」として,争いを好む,和合を好むそれぞれ別々に回答させた。段階は,「感じない(0)」から「とても感じる(4)」の5段階とした。

[手続き]各ムービーは,一度に1個ずつ,順番をランダムにして呈示し,ムービー毎に回答させるようにした。回答はムービーが実際に動いているのを見ながらでないとしにくいため,各ムービーは回答中エンドレスで流れるようにした。なお,実験操作のデブリーフィングとして,回答が完了した時点で,「実はこれは,気体,液体分子運動のシミュレーションムービーでした。」という断り書きを画面上に呈示した。

結果

気体,液体分子運動パターンが,人の性格としてそれぞれ争いを好むおよび和合を好むと感じられた度合いの評定値の平均値と標準偏差はTable1に示した通りである。

見せたムービーの種類別に争いを好む,和合を好むに感じた度合いの違いを見るため,対応ありの平均値の差のt検定(両側)を行った(n=200)。結果はTable2の通りである。

液体の分子運動を見たとき,争いを好む,和合を好むと感じる度合いについては,和合を好むと感じる度合いの数値が,争いを好むと感じる度合いよりも,有意に高かった(t(199)=13.71,p<.01)。

気体の分子運動を見たとき,争いを好む,和合を好むと感じる度合いについては,争いを好むと感じる度合いの数値が,和合を好むと感じる度合いよりも,有意に高かった(t(199)=8.01,p<.01)。

気体と液体とではどちらをより争いを好むと感じるかについては,気体分子運動パターンを争いを好むに感じる度合いが,液体分子運動パターンを争いを好むに感じる度合いよりも有意に高かった(t(199)=11.59,p<.01)。

気体と液体とではどちらをより和合を好むと感じるかについては,液体分子運動パターンを和合を好むに感じる度合いが,気体分子運動パターンを和合を好むに感じる度合いよりも有意に高かった(t(199)=13.85,p<.01)。

考察

以上の結果により,気体分子運動のシミュレーションを人に見立てて観察させると争いを好む性格と認知され,一方,液体分子運動は和合を好む性格と認知されることがわかった。気体分子運動パターンと同様に振る舞う人のパーソナリティは争いを好むに,液体分子運動パターンと同様に振る舞う人では和合を好むに感じられると考えられる。

図表

Figure.1 気体,液体分子運動パターン

分子運動シミュレーションムービー(研究参加者に見せたもの)

気体分子運動

液体分子運動

Table.1気体,液体分子運動ムービーへの争いを好む・和合を好む評価値の平均値と標準偏差(かっこ内)

刺激種類 |

争いを好む |

和合を好む |

液体分子運動 |

0.48 (0.92) |

2.31 (1.47) |

気体分子運動 |

1.81 (1.46) |

0.75 (1.00) |

n=200

Table.2条件間の平均値の差の比較結果(対応あり)

比較対象 |

t検定 |

| 液体和合を好む-液体争いを好む | t(199)=13.71** |

| 気体争いを好む-気体和合を好む | t(199)=8.01** |

| 気体争いを好む-液体争いを好む | t(199)=11.59** |

| 液体和合を好む-気体和合を好む | t(199)=13.85** |

**p<.01,*p<.05

2012.07初出

自由を好む、規制を好むパーソナリティと、気体、液体分子運動パターンとの関係について、詳しく説明しています。自由を好むパーソナリティと気体分子運動、規制を好むパーソナリティと液体分子運動が相関します。

要約

人間のパーソナリティ認知の自由を好む,規制を好むと,物質の気体,液体の人間に与える感覚のドライ,ウエットさの間の関連を明らかにするため,webでの調査を行った。気体・液体分子運動パターンをコンピュータシミュレートした2つのムービーを研究参加者200名に対して見せて,各ムービーで,粒子の動きが個人の対人行動としてどの程度自由を好む,規制を好むに感じられるかを評価してもらった。その結果,気体分子運動パターンは人々の動きとして自由を好む,液体分子運動パターンは規制を好むと感じられることが分かった。

課題

実際に研究参加者に気体,液体の分子運動シミュレーションムービーを見せて,各分子の動きを人の動きと見立てた場合それぞれどの程度自由を好む,規制を好むと感じるか調べることにした。

方法

[データ収集方法]インターネットのwebサイトで回答を収集した。回答のカウントに当たっては,同じ研究参加者が複数回回答する可能性に対応するため,回答時に同一のIPアドレスの持ち主は同一の回答者であると見なし,同一のIPアドレスの複数回答は最新の1個の回答のみを有効と見なすとともに,cookieを利用して複数回の回答を受付けないように設定した。

[研究対象者]回答を得た研究参加者の総数は200名(男性105名,女性95名)であった。性別情報は,回答時に性別選択欄をwebページにラジオボタンで設け,選択入力してもらうことで得た。

[調査時期]調査時期は,2007年9月15日から10月09日の24日間であった。

[刺激映像]刺激は,Ar(アルゴン)の分子運動パターンをシミュレートするJavaプログラムを,池内満(2002)のwebサイトより入手し,液体と気体それぞれの分子運動を最も明確に示すように,絶対温度20度(液体)と300度(気体)のそれぞれの分子運動を表すように調整した。プログラムが表示した気体,液体各分子運動のムービーを,パソコン上でキャプチャし,各々30秒間のwindowsmediavideo形式のムービーに加工して,webサイト上で研究参加者のパソコンから再生可能とした。各ムービーの静止画は,Figure1の通りである。

[質問項目]上記各ムービーについて「これは,人々の動きを早送りで再生したものです。一つ一つの粒々が一人一人の人間を表しています。このムービーにおける人々の性格がどの程度自由を好む,規制を好むに感じられるか5段階評価して下さい。」として,自由を好む,規制を好むそれぞれ別々に回答させた。段階は,「感じない(0)」から「とても感じる(4)」の5段階とした。

[手続き]各ムービーは,一度に1個ずつ,順番をランダムにして呈示し,ムービー毎に回答させるようにした。回答はムービーが実際に動いているのを見ながらでないとしにくいため,各ムービーは回答中エンドレスで流れるようにした。なお,実験操作のデブリーフィングとして,回答が完了した時点で,「実はこれは,気体,液体分子運動のシミュレーションムービーでした。」という断り書きを画面上に呈示した。

結果

気体,液体分子運動パターンが,人の性格としてそれぞれ自由を好むおよび規制を好むと感じられた度合いの評定値の平均値と標準偏差はTable1に示した通りである。

見せたムービーの種類別に自由を好む,規制を好むに感じた度合いの違いを見るため,対応ありの平均値の差のt検定(両側)を行った(n=200)。結果はTable2の通りである。

液体の分子運動を見たとき,自由を好む,規制を好むと感じる度合いについては,規制を好むと感じる度合いの数値が,自由を好むと感じる度合いよりも,有意に高かった(t(199)=11.15,p<.01)。

気体の分子運動を見たとき,自由を好む,規制を好むと感じる度合いについては,自由を好むと感じる度合いの数値が,規制を好むと感じる度合いよりも,有意に高かった(t(199)=18.55,p<.01)。

気体と液体とではどちらをより自由を好むと感じるかについては,気体分子運動パターンを自由を好むに感じる度合いが,液体分子運動パターンを自由を好むに感じる度合いよりも有意に高かった(t(199)=19.36,p<.01)。

気体と液体とではどちらをより規制を好むと感じるかについては,液体分子運動パターンを規制を好むに感じる度合いが,気体分子運動パターンを規制を好むに感じる度合いよりも有意に高かった(t(199)=14.64,p<.01)。

考察

以上の結果により,気体分子運動のシミュレーションを人に見立てて観察させると自由を好む性格と認知され,一方,液体分子運動は規制を好む性格と認知されることがわかった。気体分子運動パターンと同様に振る舞う人のパーソナリティは自由を好むに,液体分子運動パターンと同様に振る舞う人では規制を好むに感じられると考えられる。

図表

Figure.1 気体,液体分子運動パターン

分子運動シミュレーションムービー(研究参加者に見せたもの)

気体分子運動

液体分子運動

Table.1気体,液体分子運動ムービーへの自由を好む・規制を好む評価値の平均値と標準偏差(かっこ内)

刺激種類 |

自由を好む |

規制を好む |

液体分子運動 |

0.48 (1.02) |

2.10 (1.51) |

気体分子運動 |

2.79 (1.39) |

0.48 (0.90) |

n=200

Table.2条件間の平均値の差の比較結果(対応あり)

比較対象 |

t検定 |

| 液体規制を好む-液体自由を好む | t(199)=11.15** |

| 気体自由を好む-気体規制を好む | t(199)=18.55** |

| 気体自由を好む-液体自由を好む | t(199)=19.36** |

| 液体規制を好む-気体規制を好む | t(199)=14.64** |

**p<.01,*p<.05

2012.07初出

自由を好む、決まりを守るパーソナリティと、気体、液体分子運動パターンとの関係について、詳しく説明しています。決まりを破るパーソナリティと気体分子運動、決まりを守るパーソナリティと液体分子運動が相関します。

要約

人間のパーソナリティ認知の決まりを破る,決まりを守ると,物質の気体,液体の人間に与える感覚のドライ,ウエットさの間の関連を明らかにするため,webでの調査を行った。気体・液体分子運動パターンをコンピュータシミュレートした2つのムービーを研究参加者200名に対して見せて,各ムービーで,粒子の動きが個人の対人行動としてどの程度決まりを破る,決まりを守るに感じられるかを評価してもらった。その結果,気体分子運動パターンは人々の動きとして決まりを破る,液体分子運動パターンは決まりを守ると感じられることが分かった。

課題

実際に研究参加者に気体,液体の分子運動シミュレーションムービーを見せて,各分子の動きを人の動きと見立てた場合それぞれどの程度決まりを破る,決まりを守ると感じるか調べることにした。

方法

[データ収集方法]インターネットのwebサイトで回答を収集した。回答のカウントに当たっては,同じ研究参加者が複数回回答する可能性に対応するため,回答時に同一のIPアドレスの持ち主は同一の回答者であると見なし,同一のIPアドレスの複数回答は最新の1個の回答のみを有効と見なすとともに,cookieを利用して複数回の回答を受付けないように設定した。

[研究対象者]回答を得た研究参加者の総数は200名(男性105名,女性95名)であった。性別情報は,回答時に性別選択欄をwebページにラジオボタンで設け,選択入力してもらうことで得た。

[調査時期]調査時期は,2007年9月15日から10月09日の24日間であった。

[刺激映像]刺激は,Ar(アルゴン)の分子運動パターンをシミュレートするJavaプログラムを,池内満(2002)のwebサイトより入手し,液体と気体それぞれの分子運動を最も明確に示すように,絶対温度20度(液体)と300度(気体)のそれぞれの分子運動を表すように調整した。プログラムが表示した気体,液体各分子運動のムービーを,パソコン上でキャプチャし,各々30秒間のwindowsmediavideo形式のムービーに加工して,webサイト上で研究参加者のパソコンから再生可能とした。各ムービーの静止画は,Figure1の通りである。

[質問項目]上記各ムービーについて「これは,人々の動きを早送りで再生したものです。一つ一つの粒々が一人一人の人間を表しています。このムービーにおける人々の性格がどの程度決まりを破る,決まりを守るに感じられるか5段階評価して下さい。」として,決まりを破る,決まりを守るそれぞれ別々に回答させた。段階は,「感じない(0)」から「とても感じる(4)」の5段階とした。

[手続き]各ムービーは,一度に1個ずつ,順番をランダムにして呈示し,ムービー毎に回答させるようにした。回答はムービーが実際に動いているのを見ながらでないとしにくいため,各ムービーは回答中エンドレスで流れるようにした。なお,実験操作のデブリーフィングとして,回答が完了した時点で,「実はこれは,気体,液体分子運動のシミュレーションムービーでした。」という断り書きを画面上に呈示した。

結果

気体,液体分子運動パターンが,人の性格としてそれぞれ決まりを破るおよび決まりを守ると感じられた度合いの評定値の平均値と標準偏差はTable1に示した通りである。

見せたムービーの種類別に決まりを破る,決まりを守るに感じた度合いの違いを見るため,対応ありの平均値の差のt検定(両側)を行った(n=200)。結果はTable2の通りである。

液体の分子運動を見たとき,決まりを破る,決まりを守ると感じる度合いについては,決まりを守ると感じる度合いの数値が,決まりを破ると感じる度合いよりも,有意に高かった(t(199)=15.46,p<.01)。

気体の分子運動を見たとき,決まりを破る,決まりを守ると感じる度合いについては,決まりを破ると感じる度合いの数値が,決まりを守ると感じる度合いよりも,有意に高かった(t(199)=8.72,p<.01)。

気体と液体とではどちらをより決まりを破ると感じるかについては,気体分子運動パターンを決まりを破るに感じる度合いが,液体分子運動パターンを決まりを破るに感じる度合いよりも有意に高かった(t(199)=13.29,p<.01)。

気体と液体とではどちらをより決まりを守ると感じるかについては,液体分子運動パターンを決まりを守るに感じる度合いが,気体分子運動パターンを決まりを守るに感じる度合いよりも有意に高かった(t(199)=15.63,p<.01)。

考察

以上の結果により,気体分子運動のシミュレーションを人に見立てて観察させると決まりを破る性格と認知され,一方,液体分子運動は決まりを守る性格と認知されることがわかった。気体分子運動パターンと同様に振る舞う人のパーソナリティは決まりを破るように,液体分子運動パターンと同様に振る舞う人では決まりを守るように感じられると考えられる。

図表

Figure.1 気体,液体分子運動パターン

分子運動シミュレーションムービー(研究参加者に見せたもの)

気体分子運動

液体分子運動

Table.1気体,液体分子運動ムービーへの決まりを破る・決まりを守る評価値の平均値と標準偏差(かっこ内)

刺激種類 |

決まりを破る |

決まりを守る |

液体分子運動 |

0.39 (0.90) |

2.48 (1.44) |

気体分子運動 |

1.92 (1.45) |

0.68 (1.08) |

n=200

Table.2条件間の平均値の差の比較結果(対応あり)

比較対象 |

t検定 |

| 液体決まりを守る-液体決まりを破る | t(199)=15.46** |

| 気体決まりを破る-気体決まりを守る | t(199)=8.72** |

| 気体決まりを破る-液体決まりを破る | t(199)=13.29** |

| 液体決まりを守る-気体決まりを守る | t(199)=15.63** |

**p<.01,*p<.05

2012.07初出

自由を好む、横並びを好むパーソナリティと、気体、液体分子運動パターンとの関係について、詳しく説明しています。格差を容認するパーソナリティと気体分子運動、横並びを好むパーソナリティと液体分子運動が相関します。

要約

人間のパーソナリティ認知の格差を容認する,横並びを好むと,物質の気体,液体の人間に与える感覚のドライ,ウエットさの間の関連を明らかにするため,webでの調査を行った。気体・液体分子運動パターンをコンピュータシミュレートした2つのムービーを研究参加者200名に対して見せて,各ムービーで,粒子の動きが個人の対人行動としてどの程度格差を容認する,横並びを好むに感じられるかを評価してもらった。その結果,気体分子運動パターンは人々の動きとして格差を容認する,液体分子運動パターンは横並びを好むと感じられることが分かった。

課題

実際に研究参加者に気体,液体の分子運動シミュレーションムービーを見せて,各分子の動きを人の動きと見立てた場合それぞれどの程度格差を容認する,横並びを好むと感じるか調べることにした。

方法

[データ収集方法]インターネットのwebサイトで回答を収集した。回答のカウントに当たっては,同じ研究参加者が複数回回答する可能性に対応するため,回答時に同一のIPアドレスの持ち主は同一の回答者であると見なし,同一のIPアドレスの複数回答は最新の1個の回答のみを有効と見なすとともに,cookieを利用して複数回の回答を受付けないように設定した。

[研究対象者]回答を得た研究参加者の総数は200名(男性105名,女性95名)であった。性別情報は,回答時に性別選択欄をwebページにラジオボタンで設け,選択入力してもらうことで得た。

[調査時期]調査時期は,2007年9月15日から10月09日の24日間であった。

[刺激映像]刺激は,Ar(アルゴン)の分子運動パターンをシミュレートするJavaプログラムを,池内満(2002)のwebサイトより入手し,液体と気体それぞれの分子運動を最も明確に示すように,絶対温度20度(液体)と300度(気体)のそれぞれの分子運動を表すように調整した。プログラムが表示した気体,液体各分子運動のムービーを,パソコン上でキャプチャし,各々30秒間のwindowsmediavideo形式のムービーに加工して,webサイト上で研究参加者のパソコンから再生可能とした。各ムービーの静止画は,Figure1の通りである。

[質問項目]上記各ムービーについて「これは,人々の動きを早送りで再生したものです。一つ一つの粒々が一人一人の人間を表しています。このムービーにおける人々の性格がどの程度格差を容認する,横並びを好むに感じられるか5段階評価して下さい。」として,格差を容認する,横並びを好むそれぞれ別々に回答させた。段階は,「感じない(0)」から「とても感じる(4)」の5段階とした。

[手続き]各ムービーは,一度に1個ずつ,順番をランダムにして呈示し,ムービー毎に回答させるようにした。回答はムービーが実際に動いているのを見ながらでないとしにくいため,各ムービーは回答中エンドレスで流れるようにした。なお,実験操作のデブリーフィングとして,回答が完了した時点で,「実はこれは,気体,液体分子運動のシミュレーションムービーでした。」という断り書きを画面上に呈示した。

結果

気体,液体分子運動パターンが,人の性格としてそれぞれ格差を容認するおよび横並びを好むと感じられた度合いの評定値の平均値と標準偏差はTable1に示した通りである。

見せたムービーの種類別に格差を容認する,横並びを好むに感じた度合いの違いを見るため,対応ありの平均値の差のt検定(両側)を行った(n=200)。結果はTable2の通りである。

液体の分子運動を見たとき,格差を容認する,横並びを好むと感じる度合いについては,横並びを好むと感じる度合いの数値が,格差を容認すると感じる度合いよりも,有意に高かった(t(199)=10.25,p<.01)。

気体の分子運動を見たとき,格差を容認する,横並びを好むと感じる度合いについては,格差を容認すると感じる度合いの数値が,横並びを好むと感じる度合いよりも,有意に高かった(t(199)=8.62,p<.01)。

気体と液体とではどちらをより格差を容認すると感じるかについては,気体分子運動パターンを格差を容認するに感じる度合いが,液体分子運動パターンを格差を容認するに感じる度合いよりも有意に高かった(t(199)=6.99,p<.01)。

気体と液体とではどちらをより横並びを好むと感じるかについては,液体分子運動パターンを横並びを好むに感じる度合いが,気体分子運動パターンを横並びを好むに感じる度合いよりも有意に高かった(t(199)=12.26,p<.01)。

考察

以上の結果により,気体分子運動のシミュレーションを人に見立てて観察させると格差を容認する性格と認知され,一方,液体分子運動は横並びを好む性格と認知されることがわかった。気体分子運動パターンと同様に振る舞う人のパーソナリティは格差を容認するように,液体分子運動パターンと同様に振る舞う人では横並びを好むように感じられると考えられる。

図表

Figure.1 気体,液体分子運動パターン

分子運動シミュレーションムービー(研究参加者に見せたもの)

気体分子運動

液体分子運動

Table.1気体,液体分子運動ムービーへの格差を容認する・横並びを好む評価値の平均値と標準偏差(かっこ内)

刺激種類 |

格差を容認する |

横並びを好む |

液体分子運動 |

0.76 (1.05) |

2.06 (1.56) |

気体分子運動 |

1.56 (1.40) |

0.56 (1.00) |

n=200

Table.2条件間の平均値の差の比較結果(対応あり)

比較対象 |

t検定 |

| 液体横並びを好む-液体格差を容認する | t(199)=10.25** |

| 気体格差を容認する-気体横並びを好む | t(199)=8.62** |

| 気体格差を容認する-液体格差を容認する | t(199)=6.99** |

| 液体横並びを好む-気体横並びを好む | t(199)=12.26** |

**p<.01,*p<.05

2012.07初出

自立している、依存的パーソナリティと、気体、液体分子運動パターンとの関係について、詳しく説明しています。自立しているパーソナリティと気体分子運動、依存的パーソナリティと液体分子運動が相関します。

要約

人間のパーソナリティ認知の自立している,依存的と,物質の気体,液体の人間に与える感覚のドライ,ウエットさの間の関連を明らかにするため,webでの調査を行った。気体・液体分子運動パターンをコンピュータシミュレートした2つのムービーを研究参加者200名に対して見せて,各ムービーで,粒子の動きが個人の対人行動としてどの程度自立している,依存的に感じられるかを評価してもらった。その結果,気体分子運動パターンは人々の動きとして自立している,液体分子運動パターンは依存的と感じられることが分かった。

課題

実際に研究参加者に気体,液体の分子運動シミュレーションムービーを見せて,各分子の動きを人の動きと見立てた場合それぞれどの程度自立している,依存的と感じるか調べることにした。

方法

[データ収集方法]インターネットのwebサイトで回答を収集した。回答のカウントに当たっては,同じ研究参加者が複数回回答する可能性に対応するため,回答時に同一のIPアドレスの持ち主は同一の回答者であると見なし,同一のIPアドレスの複数回答は最新の1個の回答のみを有効と見なすとともに,cookieを利用して複数回の回答を受付けないように設定した。

[研究対象者]回答を得た研究参加者の総数は200名(男性105名,女性95名)であった。性別情報は,回答時に性別選択欄をwebページにラジオボタンで設け,選択入力してもらうことで得た。

[調査時期]調査時期は,2007年9月15日から10月09日の24日間であった。

[刺激映像]刺激は,Ar(アルゴン)の分子運動パターンをシミュレートするJavaプログラムを,池内満(2002)のwebサイトより入手し,液体と気体それぞれの分子運動を最も明確に示すように,絶対温度20度(液体)と300度(気体)のそれぞれの分子運動を表すように調整した。プログラムが表示した気体,液体各分子運動のムービーを,パソコン上でキャプチャし,各々30秒間のwindowsmediavideo形式のムービーに加工して,webサイト上で研究参加者のパソコンから再生可能とした。各ムービーの静止画は,Figure1の通りである。

[質問項目]上記各ムービーについて「これは,人々の動きを早送りで再生したものです。一つ一つの粒々が一人一人の人間を表しています。このムービーにおける人々の性格がどの程度自立している,依存的に感じられるか5段階評価して下さい。」として,自立している,依存的それぞれ別々に回答させた。段階は,「感じない(0)」から「とても感じる(4)」の5段階とした。

[手続き]各ムービーは,一度に1個ずつ,順番をランダムにして呈示し,ムービー毎に回答させるようにした。回答はムービーが実際に動いているのを見ながらでないとしにくいため,各ムービーは回答中エンドレスで流れるようにした。なお,実験操作のデブリーフィングとして,回答が完了した時点で,「実はこれは,気体,液体分子運動のシミュレーションムービーでした。」という断り書きを画面上に呈示した。

結果

気体,液体分子運動パターンが,人の性格としてそれぞれ自立しているおよび依存的と感じられた度合いの評定値の平均値と標準偏差はTable1に示した通りである。

見せたムービーの種類別に自立している,依存的に感じた度合いの違いを見るため,対応ありの平均値の差のt検定(両側)を行った(n=200)。結果はTable2の通りである。

液体の分子運動を見たとき,自立している,依存的と感じる度合いについては,依存的と感じる度合いの数値が,格差を容認すると感じる度合いよりも,有意に高かった(t(199)=20.01,p<.01)。

気体の分子運動を見たとき,自立している,依存的と感じる度合いについては,自立していると感じる度合いの数値が,依存的と感じる度合いよりも,有意に高かった(t(199)=8.34,p<.01)。

気体と液体とではどちらをより自立していると感じるかについては,気体分子運動パターンを自立していると感じる度合いが,液体分子運動パターンを自立していると感じる度合いよりも有意に高かった(t(199)=13.21,p<.01)。

気体と液体とではどちらをより依存的と感じるかについては,液体分子運動パターンを依存的に感じる度合いが,気体分子運動パターンを依存的に感じる度合いよりも有意に高かった(t(199)=19.47,p<.01)。

考察

以上の結果により,気体分子運動のシミュレーションを人に見立てて観察させると自立している性格と認知され,一方,液体分子運動は依存的性格と認知されることがわかった。気体分子運動パターンと同様に振る舞う人のパーソナリティは自立しているように,液体分子運動パターンと同様に振る舞う人では依存的なように感じられると考えられる。

図表

Figure.1 気体,液体分子運動パターン

分子運動シミュレーションムービー(研究参加者に見せたもの)

気体分子運動

液体分子運動

Table.1気体,液体分子運動ムービーへの自立している・依存的評価値の平均値と標準偏差(かっこ内)

刺激種類 |

自立している |

依存的 |

液体分子運動 |

0.32 (0.83) |

2.75 (1.28) |

気体分子運動 |

1.81 (1.47) |

0.64 (1.09) |

n=200

Table.2条件間の平均値の差の比較結果(対応あり)

比較対象 |

t検定 |

| 液体依存的-液体自立している | t(199)=20.01** |

| 気体自立している-気体依存的 | t(199)=8.34** |

| 気体自立している-液体自立している | t(199)=13.21** |

| 液体依存的-気体依存的 | t(199)=19.47** |

**p<.01,*p<.05

2012.07初出

明るい、暗いパーソナリティと、気体、液体分子運動パターンとの関係について、詳しく説明しています。明るいパーソナリティと気体分子運動、暗いパーソナリティと液体分子運動が相関します。

要約

人間のパーソナリティ認知の明るい,暗いと,物質の気体,液体の人間に与える感覚のドライ,ウエットさの間の関連を明らかにするため,webでの調査を行った。気体・液体分子運動パターンをコンピュータシミュレートした2つのムービーを研究参加者200名に対して見せて,各ムービーで,粒子の動きが個人の対人行動としてどの程度明るい,暗いに感じられるかを評価してもらった。その結果,気体分子運動パターンは人々の動きとして明るい,液体分子運動パターンは暗いと感じられることが分かった。

課題

実際に研究参加者に気体,液体の分子運動シミュレーションムービーを見せて,各分子の動きを人の動きと見立てた場合それぞれどの程度能動的,暗いと感じるか調べることにした。

方法

[データ収集方法]インターネットのwebサイトで回答を収集した。回答のカウントに当たっては,同じ研究参加者が複数回回答する可能性に対応するため,回答時に同一のIPアドレスの持ち主は同一の回答者であると見なし,同一のIPアドレスの複数回答は最新の1個の回答のみを有効と見なすとともに,cookieを利用して複数回の回答を受付けないように設定した。

[研究対象者]回答を得た研究参加者の総数は200名(男性105名,女性95名)であった。性別情報は,回答時に性別選択欄をwebページにラジオボタンで設け,選択入力してもらうことで得た。

[調査時期]調査時期は,2007年9月15日から10月09日の24日間であった。

[刺激映像]刺激は,Ar(アルゴン)の分子運動パターンをシミュレートするJavaプログラムを,池内満(2002)のwebサイトより入手し,液体と気体それぞれの分子運動を最も明確に示すように,絶対温度20度(液体)と300度(気体)のそれぞれの分子運動を表すように調整した。プログラムが表示した気体,液体各分子運動のムービーを,パソコン上でキャプチャし,各々30秒間のwindowsmediavideo形式のムービーに加工して,webサイト上で研究参加者のパソコンから再生可能とした。各ムービーの静止画は,Figure1の通りである。

[質問項目]上記各ムービーについて「これは,人々の動きを早送りで再生したものです。一つ一つの粒々が一人一人の人間を表しています。このムービーにおける人々の性格がどの程度明るく,暗く感じられるか5段階評価して下さい。」として,明るい,暗いそれぞれ別々に回答させた。段階は,「感じない(0)」から「とても感じる(4)」の5段階とした。

[手続き]各ムービーは,一度に1個ずつ,順番をランダムにして呈示し,ムービー毎に回答させるようにした。回答はムービーが実際に動いているのを見ながらでないとしにくいため,各ムービーは回答中エンドレスで流れるようにした。なお,実験操作のデブリーフィングとして,回答が完了した時点で,「実はこれは,気体,液体分子運動のシミュレーションムービーでした。」という断り書きを画面上に呈示した。

結果

気体,液体分子運動パターンが,人の性格としてそれぞれ明るくおよび暗く感じられた度合いの評定値の平均値と標準偏差はTable1に示した通りである。

見せたムービーの種類別に明るく,暗く感じた度合いの違いを見るため,対応ありの平均値の差のt検定(両側)を行った(n=200)。結果はTable2の通りである。

液体の分子運動を見たとき,明るく,暗く感じる度合いについては,暗く感じる度合いの数値が,明るく感じる度合いよりも,有意に高かった(t(199)=10.60,p<.01)。

気体の分子運動を見たとき,明るく,暗く感じる度合いについては,明るく感じる度合いの数値が,暗く感じる度合いよりも,有意に高かった(t(199)=4.92,p<.01)。

気体と液体とではどちらをより明るく感じるかについては,気体分子運動パターンを明るく感じる度合いが,液体分子運動パターンを明るく感じる度合いよりも有意に高かった(t(199)=10.17,p<.01)。

気体と液体とではどちらをより暗く感じるかについては,液体分子運動パターンを暗く感じる度合いが,気体分子運動パターンを暗く感じる度合いよりも有意に高かった(t(199)=9.34,p<.01)。

考察

以上の結果により,気体分子運動のシミュレーションを人に見立てて観察させると明るい性格と認知され,一方,液体分子運動は暗い性格と認知されることがわかった。気体分子運動パターンと同様に振る舞う人のパーソナリティは明るく,液体分子運動パターンと同様に振る舞う人では暗く感じられると考えられる。

図表

Figure.1 気体,液体分子運動パターン

分子運動シミュレーションムービー(研究参加者に見せたもの)

気体分子運動

液体分子運動

Table.1気体,液体分子運動ムービーへの明るい・暗い評価値の平均値と標準偏差(かっこ内)

刺激種類 |

明るく |

暗く |

液体分子運動 |

0.53 (0.94) |

2.02 (1.46) |

気体分子運動 |

1.67 (1.44) |

0.89 (1.31) |

n=200

Table.2条件間の平均値の差の比較結果(対応あり)

比較対象 |

t検定 |

| 液体暗く-液体明るく | t(199)=10.60** |