母権社会日本

ー支配者としての母、姑ー

第8版

本書では、日本社会において男女の性差がどのような影響をもたらしているか、従来の日本の女性学や日本のフェミニズムに再考を促す形で考察しています。

例えば、従来の日本女性学・日本フェミニズムの通説では、「日本社会は、男性中心、家父長制社会である」「女性は男性に比べ、世界どこでも普遍的に、弱い劣位の解放されるべき存在である」とされてきました。

本書では、こうした通説に疑問を抱いた筆者が、日本社会を調査したり、分析したりした結果をもとに、「ウェットな、液体的な日本社会は女性の方が強い、母性中心で動いている母権社会である」「日本男性こそが、女性、母性による支配から解放されるべき存在だ」などの主張を展開しています。

そうすることで、欧米フェミニズム思想を機械的に直輸入し、何も考えずに強引に日本社会にそのまま当てはめているだけの、現状の日本女性学・男性学、フェミニズムのあり方を批判しています。欧米理論の機械的直輸入ですっかり誤った方向に向かってしまった日本の女性学、フェミニズム、そして男性学が、本来どういう方向に向かうべきなのか、指針としてまとめ、提言しています。

本書では、日本社会における真の男女平等実現のために、日本男性の母性からの解放と父性の強化を提言しています。日本の男女の力関係を50:50に対等化するための施策について幅広く提案しています。

文中、各セクションは、それぞれ独立した読み物、エッセイとなっており、どこからでも読み始めることができます。

本シリーズの著作の目的は、以下のように説明される。

(1) 欧米で定説になっているBachofen, EngelsらのMatriarchy理論(従来、母権制論と訳されてきた)を打破するのが目的である。母親が権力を握る社会は消滅したとするこの定説をひっくり返し、母権社会は、今でも世界中の稲作農耕民族の間に広く存在し、一大勢力であると主張する。あるいは、Matriarchyの概念が、日本のような母権社会の正しい把握にとって不適切な概念であり、無くすべきと主張する。Matriarchyを母権制と訳すことを止めさせる。

(2)現状の日本フェミニズムを打破する。すなわち、日本のフェミニズムが、本来、西欧のような父性社会向きの社会理論を直輸入して、機械的に、母親が強い日本社会に強引に当てはめる過ちを犯していると主張し、その是正を求める。日本のフェミニズム、女性学、男性学が本来どういう方向に向かうべきなのか、指針としてまとめ、提言する。

(3)日本社会の最終支配者が母であること、女性であることを明示する。日本社会の女性、母性による支配を打破する。妻、母や姑からの男性解放を主張する。日本における母性からの父性の解放を目指し、日本社会における父性を強化して、湿った日本社会のドライ化を目指す。日本社会における男女のパワーバランスを50:50へと平等化、対等化することを主張する。

日本社会の正しい解明と認識を得ることが、本シリーズの著作の目的である。

(初出2012年1月)

〔1.はじめに〕

現代日本のフェミニズムは、欧米社会で唱えられた女性解放論を、そのまま日本に直輸入して、男尊女卑など、女性が差別されているように見える現象に当てはめて考えようとしている。結果として、「日本は男性中心社会である」「日本の家族は家父長制である」といった解釈を行っている。女性の地位は、男性に比べて、全世界どこでも普遍的に低い(女性は、普遍的に男性より弱い)ものであると見なし、声高に、「低い」女性の地位を向上させようとしている。

ところが、一方では、「日本は母性原理で動く社会である」「日本の国民性は女性的である」といったように、日本の社会が持つ女性的性格を示唆する言説も、(そのほとんどは、一言印象を述べただけのものであるが)かなりの数見られるのも事実である。以下に、その例をいくつかあげる。

日本社会の女性的性格については、

例えば、〔芳賀綏1979〕では、日本人像のアウトラインを、「《おだやかで、キメこまかく、ウェットで、『女性的(強調筆者)』で、内気な》ややスケールの小さい人間たちの集団」と述べている。

あるいは、〔会田雄次1979〕では、「日本社会の伝統的な特徴を一口でいえば昔から『女流(強調筆者)』の国だったということに尽きよう....いつの世にも広く文化一般に女性が活躍している...日本文化はもとより社会そのものが、『女性的(強調筆者)』性格を強く帯びており、男性的な時代というのは、戦国時代と幕末から明治という外患と変革と動乱が重なった短い2期間しかなかった....この本来的に「女々しい」が平和な国は、男性的資質を帯びるのは外国から強い危機が感じられたときに限られる。その危機が克服されたり、去ってしまったりすると、またもとの女流の世界になる..」、と述べている。

または、〔木村尚三郎1974〕では、「日本人の能力は一般に『女性的(強調筆者)』能力であり、いわゆる「学校での頭の良さ」がある..欧米の学問、科学と技術、芸術をみごとに習得はするが、新しい境地をひらく、学者、思想家、芸術家となると、国際的にまことに数少ない...日本人の心的態度はおそらく秩序形成的、『女性的(強調筆者)』、あるいは伝統的、農業的であるといえよう..」と述べている。

〔佐々木孝次 1985〕では、「女性にとって日本ほど気楽で居やすい社会というのは、他にないと思います。女性が精神的な意味で、すっかりこの社会を支配していますし、別に女性が支配しようと一所懸命になっているわけでなく、男のほうが、自分の幼児性を乗り越えられないで、どこにでもお母さんを作ってしまうからなのです。…男性が無差別に母親を求めるという状態からなんとか自分を解放しないと、一方で女性がウーマン・リブをとなえても、笑い話になってしまう。」と述べている。

〔Ben‐Ami Shillony 2003〕では、日本の天皇制が、女性的性格を持っていると指摘している。

日本社会を母性社会、母権社会と見なす考えについては、

〔河合隼雄1976〕では、「母性原理は、「包含する」機能で示され、すべてのものを絶対的な平等性をもって包み込む。それは、母子一体というのが根本原理である。...日本社会は、『母性原理(強調筆者)』を基礎に持った「永遠の少年」型社会といえる。」と述べている。

〔山下悦子 1988〕では、「家父長的「いえ」制度といわれるものが、・・・「いえ」の王たる家父長が超越的に君臨する西欧的な家父長制と違って、日本の場合は家父長たる息子の母親が実質的な力を持つ」と述べている。

〔山村賢明 1971〕では、日本の女性の地位について、「妻=嫁と母=主婦の間には同一にあつかえない差異があることがわかる。前者の地位においては、たしかに低かったかもしれないが、後者の地位においては決してそうではなかったのではなかろうか。かねて筆者は、日本の母はそうとうな高い地位とそれに伴う重要な役割をもっていたはずだ…」と述べている。

〔Kenrick 1991〕では、日本の妻が、家庭で家計管理の権限を握り、夫に対して小遣いを渡すさまを、母権制ではないかと指摘している。

〔Ederer 1991〕では、教育ママゴン等の実例を元に、日本において家庭の中心にいるのは女性であり、日本の社会を母親の権力に基づいたものとして捉えている。日本の母親が教育者であり、夫と子供を業績と出世に駆り立てていると指摘している。

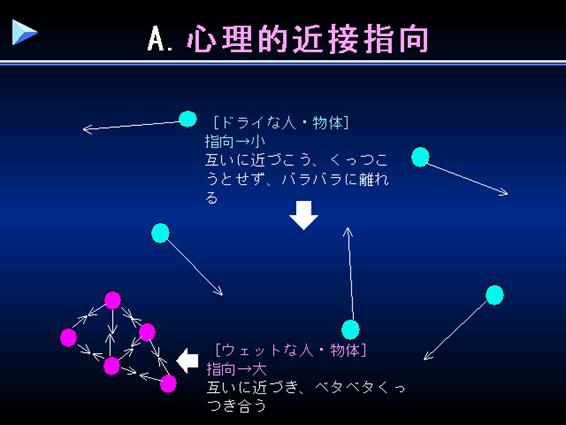

日本社会は、男性・女性、どちらのペースで動いているのであろうか?あるいは、日本においては、実質的には、男女どちらが勢力・地位として上なのであろうか?以下においては、この疑問について、対人感覚のドライ・ウェットさをキーとして、解明を試みている。

〔2.行動のドライ・ウェットさと性別・社会のタイプ〕

この項では、行動様式のドライ・ウェットさと、性別・社会・自然環境のあり方との関係について述べる。

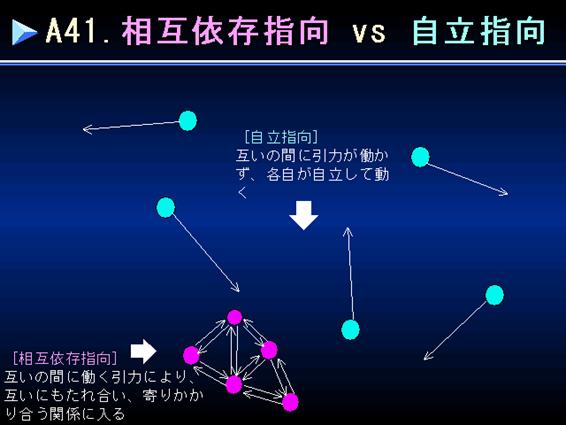

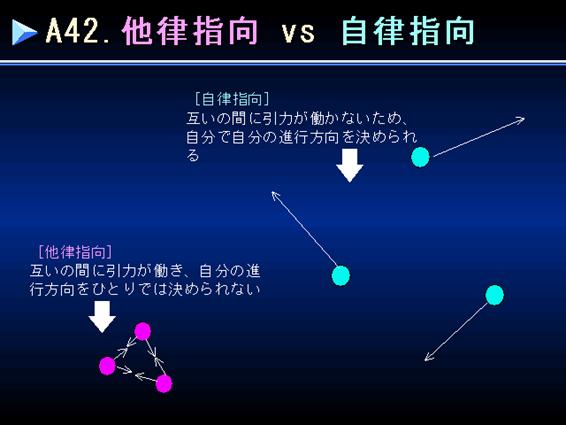

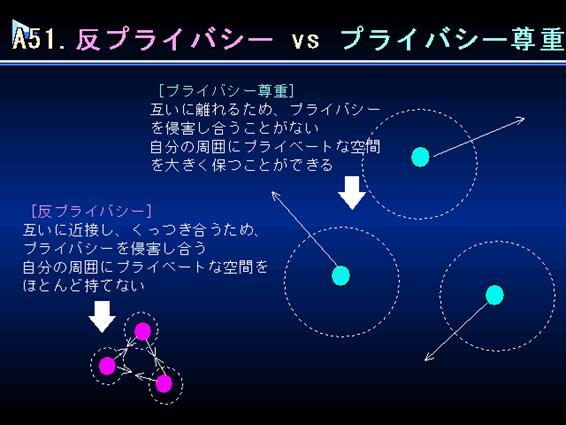

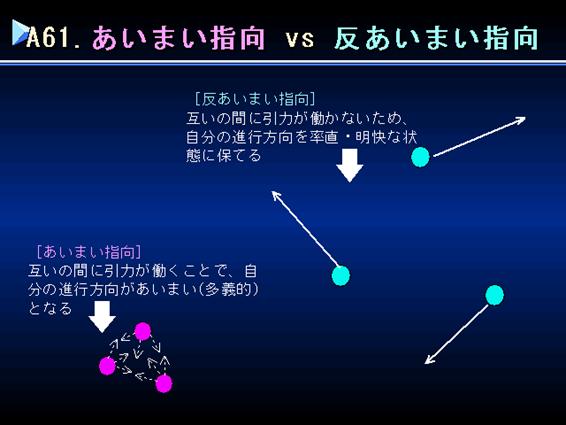

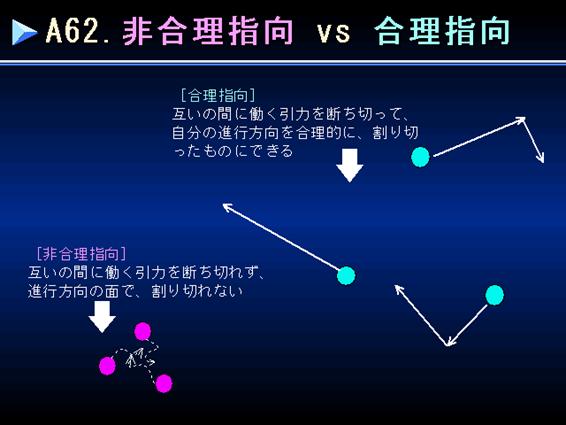

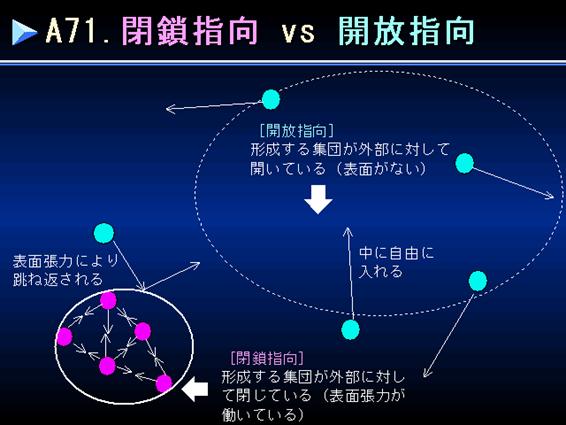

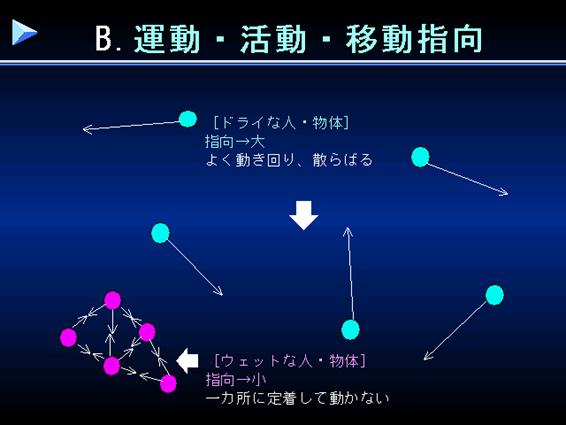

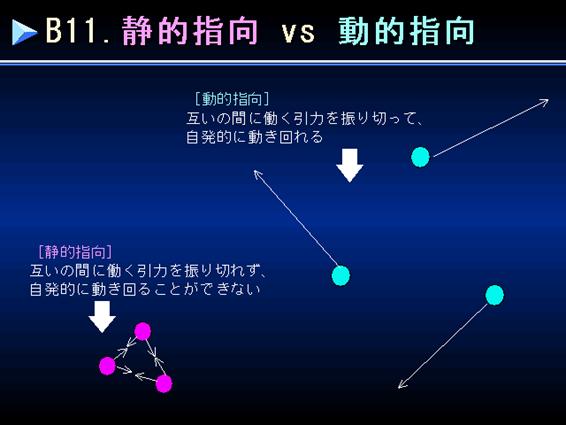

行動様式のドライ・ウェットさ(個人の取る行動が、周囲の人にドライ・ウェットな感覚を与えるのはどのような場合か、についての分類)は、筆者の調査によれば、個人主義-集団主義、自由主義-規制主義...など、10数項目からなっている。これらの項目を全て合わせると、人間の様々な行動様式を、一通り説明するに足る、十分包括的・網羅的な内容を持っている。このことから、人間の多様な行動様式を、「ドライ」ないし「ウェット」の一言で総括する(ひとまとめにして考える)ことが、可能である。

筆者は今回、

(1)対人感覚(人がその行動・振る舞いによって、他者に与える感覚)のドライ・ウェットさ

(2)自然環境の乾湿(ドライ・ウェット)に対応する社会のあり方(遊牧・農耕)のドライ・ウェットさ

(3)人間の性別(男女)と、取る行動のドライ・ウェットさの面からの性差

について、相互の関連性を検証した。

その結果、これら(1)~(3)の間の相関関係を取ると、

|

対人感覚 |

自然環境 |

社会のあり方 |

当てはまる性 |

|

ウェット |

湿潤(ウェット) |

農耕 |

女性 |

|

ドライ |

乾燥(ドライ) |

遊牧 |

男性 |

という関係が成り立つことを確認した。

詳細は、本書の資料文書編を参照されたい。

調査した結果、行動様式のドライ・ウェットさの次元で、行動様式の男女性差に関する学説の大半をカバーできていることが分かった。

この中から、社会のあり方と、性別との関係を取り出して見ると、

農耕=女性

遊牧=男性

という結びつきが成り立つ。

この結びつきについては、

(1)文化人類学の分野では、例えば、[石田英一郎1956][石田英一郎1967]において、

竜蛇の形をとった水神が、農耕の神として崇められ、同時にまた原初の女神として人類の始祖となるというのが、大地母神の基本的性格である。植物の採取、ひいてはその栽培に人間の生活が依存するとき、そうした営みの担当者として女性の地位が中心的である。農耕的=母権的な文化基盤を持つといえる。

馬をめぐるもろもろの文化要素は、内陸草原地帯に由来する、遊牧的、父権的、合理的、上天信仰的な文化の系統に属する。(以上、筆者による要約。)

といった説明がなされている。

石田の説明から判断すると、自然環境と宗教との関連は、

遊牧= 天空の父なる神(男性神)= 天空を指向する

農耕= 大地の女神(女性神)= 大地を指向する

という関係が成り立ち、農耕=女性(=ウェット)、遊牧=男性(=ドライ)の、相互結合を支持する結果が出ている。

石田は、農耕=母権的、遊牧=父権的という図式も、同時に提示している。これは、いいかえれば、農耕社会では、女性(母親)が支配し、遊牧社会では、男性(父親)が支配する、ということになる。

(2)地理学の分野では、例えば、[千葉徳爾 1978]で、

「農耕は、定着して、作物成熟の遅々とした進行を待つ。緻密で倦むことのない繰り返しを必要とするが、女性は、体質・体格ともに男性よりはるかに適している。女性が農耕を主宰することで、作物により高い生産力を期待できる。農耕社会は、女性優位である。農耕のもととなる採集文化は、女から進化した。」

「牧畜社会では、軍事行動の必要と、家畜管理上の要求から、体力的に優位にある男子青壮年が重視され、老人と女性・子供の地位が低い。家庭では夫の権力は妻より高い。」(以上、筆者による要約)

といった説明がなされている。

これらの関係が本当に成り立っているかどうかを、性格・態度のドライ・ウェットさを調べるアンケート調査(1999.5~7)で確認したところ、以下のように、予想通り当たっていることが分かった。

詳しくは、著者の湿度感覚と気体、液体に関する著作を参照されたい。

|

番号 |

項目内容 |

-ドライ- |

どちらで |

-ドライ- |

項目内容 |

-Z得点- |

有意 |

|

C12 |

男性的である |

46.154 |

24.434 |

29.412 |

考え方が女性的である |

2.863 |

0.01 |

|

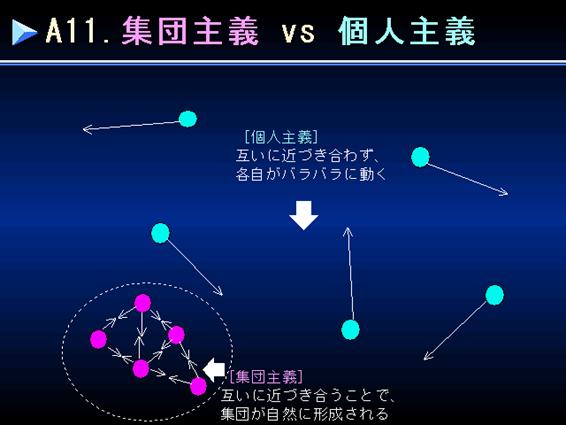

A11 |

一ヵ所に定着せずあちこち動き回る |

50.450 |

20.721 |

28.829 |

一ヵ所に定着して動かない |

3.618 |

0.01 |

|

B10 |

遊牧生活を好む |

62.727 |

20.909 |

16.364 |

農耕生活を好む |

7.733 |

0.01 |

|

C33 |

天空を指向する |

45.249 |

23.982 |

30.769 |

考え方が大地を指向する |

2.469 |

0.01 |

結局、アンケート結果では、

(1)女性=ウェット=農耕、男性=ドライ=遊牧という結びつきがある。

(2)ドライ/ウェット性格・態度の内容は、社会的性格を捉えるに十分に網羅的である。

ということが確認された。このことから、

(a)農耕社会では、女性が社会運営の主導権を握る、ないし、社会を動かす最も基盤の位置を占有する、社会の根本部分を支配する。その理由は、社会が女性向き(女性的)にできていないと、農耕型の社会を要求する自然条件に適合して行けないからである。言い換えれば、社会が女性のペースで動くことになる。その点、女性の方が、実質的な地位・勢力が上である。

(b)遊牧社会では、男性が社会運営の主導権を握る。その理由は、社会が男性向け(男性的)にできていないと、遊牧的社会体制を要求する自然条件に適合して行けないからである。社会は、男性のペースで動き、男性の方が、実質的な地位・勢力が上である。

以上まとめると、

農耕社会 女性向き(女性が支配する)=母権制

遊牧社会 男性向き(男性が支配する)=父権制

ということになる。

社会において、生活様式が農耕が支配的になり、農耕民が強くなると、社会における女性、母の地位が向上し、男性、父の地位が低下する。一方、生活様式が遊牧、牧畜が支配的になり、遊牧、牧畜民が強くなると、社会における男性、父の地位が向上し、女性、母の地位が低下する。

(2008年5月 追記)父権制・母権制と気体(ガス)・液体(リキッド)タイプ

上記の対人感覚のドライ、ウェットさは、物理的な気体(ガス)、液体(リキッド)と関係がある。

詳しくは、筆者の湿度感覚と気体、液体に関する著作を参照されたい。

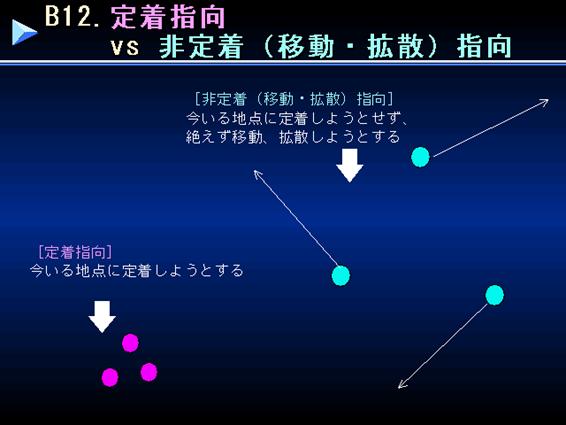

気体タイプ、液体タイプの行動様式を表した動画を以下に示す。

気体タイプ(気体分子運動パターン) 説明動画

液体タイプ(液体分子運動パターン) 説明動画

※ご注意

上記シミュレーション動画の原作者および著作権保有者は、池内満さんです。

池内さんのwebサイト http://mike1336.web.fc2.com/

この気体、液体タイプの分類から、農耕社会と女性の支配(母権制)、遊牧社会と男性の支配(父権制)との関係を見ることが可能である。

アメリカは、遊牧社会タイプに属し、日本は、農耕社会タイプに属する。

アンケート調査を行った結果、

アメリカ的パーソナリティと気体分子運動、日本的パーソナリティと液体分子運動が相関することが分かった。

また、男性的パーソナリティと気体分子運動、女性的パーソナリティと液体分子運動が相関することが分かった。

詳細は、本書の資料文書編を参照されたい。

このことより、

アメリカ的=遊牧社会=気体的(ガスタイプ)=男性優位=父権制

日本的=農耕社会=液体的(リキッドタイプ)=女性優位=母権制

という関係が成り立つと言える。

〔3.日本社会の女性的性格〕

日本社会は、自然環境のドライ・ウェットさの分類から行くと、「湿潤気候=農耕社会=ウェット」という相関により、ウェットな社会であると、当然ながら、予想される。

筆者は、日本人の国民性が、どの程度ウェット/ドライかについて、文献調査を行った。

その結果は、本書の資料文書編にまとめられている。

上記の調査結果からは、「伝統日本的」=ウェット、という結果が出た。

また、筆者が抽出した、「ウェット」な行動様式は、「ウェット」という一言で、日本人の国民性(行動様式)に関する学説の大半を、カバーできていることが分かった。

一方、「女性的」=ウェットである。

行動様式の「ウェットさ」への当てはまりの有無について、日本人の国民性(行動様式)と、女性的性格(行動様式)との間の関係を、文献調査結果をもとに、洗い出してみたところ、両者(日本人-女性)の間に正の相関があることを確認した。

したがって、ドライ/ウェットの次元からは、日本的=女性的という図式が成り立ち、日本は女性が支配する(優位に立つ)社会である、ということになる。

その理由付けは、

(1a)日本の国民性が、ウェットである。農耕(特に稲作)社会だから、当然である。

(1b)女性の性格が、ウェットである。

(2)ウェットな性格の内容は、十分に網羅的である(伝統的日本人の国民性についての学説、および男女の性差に関する学説の大半をカバーしている)。

(3)日本の国民性は、(ウェットさを相関軸として考えた場合、)女性的である。

ドライ-ウェット以外の次元でも、日本の国民性は、女性的である。すなわち、安全指向、成功例の後追い(失敗を恐れ回避する)、冒険心の欠如、大組織への依存心の強さ(寄らば大樹の陰)、などが女性的であることを示す例である。

女性的(女らしさを示す)行動様式についてのより詳しい説明は、筆者による、女らしさの生物学的貴重性の視点からの検討を行った文書を参照されたい。

なぜ、日本の国民性が女性化したかについては、次のように説明することができる。日本は稲作農耕を基盤にした社会であり、そこでは、土地への定着性や水利面での他者との相互依存など、行動様式としてウェットさが求められてきた。ウェットな行動様式を生み出す原動力は女性にあり(男性にはない)、稲作農耕に適応するための社会のウェット化には、女性の社会全般への影響力が欠かせない。社会のウェット化に女性の力を利用する副作用として、社会における本来ウェットさとは無関係の領域(自分の取った行動に責任を取るか否か、取る行動の安全性に敏感かどうかなど、生物学的貴重さとは関係があるが、ウェットさとは関係がない領域)にまで、女性の勢力が及び、その結果、男性の行動様式の女性化を含めて、日本社会全体が女性的(自分の保身のため、自分の取った行動の責任を周囲の他者に取ってもらおうとする無責任体制、安全さが確認されたことしかしようとしない冒険心の欠如など)となった。

社会において、女性の勢力が男性を上回るから、国民性が女性的となるのであり、国民性がウェットなことは、日本社会において、女性が男性より強いことの証拠である。

日本社会が、男性中心社会というのは誤りである。実は、日本社会は、女性を中心に回っている。言い換えれば、日本社会の仕組みは女性向けにできており、男性には不向きである。

日本において、なぜ女性が強いか?まとめると、農耕(稲作)という,ウェットさ(定着性や対人関係面での相互依存など)を求める、したがって女性的な行動様式を求める、自然環境に囲まれた社会だからである。

〔4.母権制の再発見〕

日本は、従来の通説と異なり、実際には、女性の勢力が男性のそれを上回る、女性優位=母権制の社会である。日本を含む東アジアの稲作農耕社会は、対人関係にウェットさを必要とする自然環境であり、その下では、生得的によりウェットな女性が、有利であり、実際に家計管理権限などを掌握しているからである。

母権制は存在しないと言えるか? 結論から言えば、存在しないとは、とても言えない=「明らかに存在する」。農耕社会は、基本的には母権制である。

母権制の存在が、これまで認められなかった理由を、以下に、着眼点毎にまとめた。

1)「姓名」の付け方

母系制と混同した。男女どちらの姓が、子孫に継承されていくかについて、関心を払い過ぎた。姓が継承される方の性を強いと見なしたため、父親の姓が継承されることがほとんどだったことを、父親の強さと勘違いし、父権制があたかも全世界的な標準であることのように勘違いした。姓は、血縁関係を示す「看板」=外に向けて掲げるものの役を果たす、いわば、「表」の世界のものである。男性の方が、表面に出やすい=外に露出しやすいため、男性の方を付けるのが適当とされたと考えられる。これは、父権制とは、直接には、無関係であると思われる。

2)「財産」の所有・管理のあり方

2a)家庭における財産の所有・相続者の性が男女どちらかであるかに、関心を払い過ぎた。財産の名目的に所有する者と、実際に管理する者とが同一でない=分離している場合があることに気づかなかった。名目的所有者が男女どちらかという方にのみ注意が行って、管理者が男女どちらかということに関心が足りない。ドライな遊牧社会では、両者は、男性ということで一致するが、農耕社会では、前者は男性のこともあるが、後者はたいてい女性である。

2b)財産を単に名目的に所有している者よりも、財産の出入り(財政)の実質的な管理権を握る方が、実質的な地位が上である、ということに気づかなかった。財産管理者(家計の財布を握る者)は、遊牧社会では、男性であるが、農耕社会では、女性である。これは、農耕社会の家庭では、女性の地位の方が実質的に上であることを示している。

3)「地域」毎の事情

3a)欧米では、自分の「家父長制」的な文化基準からは、母親がより強い文化があることを想像できなかった。父権制をデフォルトとみなし、「母権制は、遠い過去に消滅した」とする、欧米の学説(Bachofen、Engels)が主流となってしまったため、全世界的に、母権制の存在自体が考えられないものとされてしまった。

3b)日本など東アジアでは、男尊女卑を、男性支配(家父長制)と混同した。あるいは、自分たちより先進的な欧米学説が母権制の存在を否定したため、それを権威主義的に無批判に受け入れてしまい、本当は自分たちが母権制文化を持つことに気づかなかった。

4)「自然環境」との関連

男女間での自然環境への適応度の違い、という視点が欠如していた。湿潤環境下で成立する農耕社会のように、「ウェットな人間関係が必要→女性がより適応的=強い」という場合を、想定していなかった。

5)「公的組織上の地位」との関連

女性は、生物学的により貴重な性であるため、失敗を犯したことで責任を取らされて、社会の中で公然と生きていけなくなったり、助けてもらえなくなること、すなわち自己の保身ができなくなることを恐れる。公的組織(官庁、企業)において高い地位につくことは、社会的に大きな責任を伴うため、失敗時のリスクが非常に高いため、女性は、組織上の高い地位につくのを進んで避けようとする。その結果、組織上の高い地位は、男性が占めることになる。女性は組織上の高い地位に能力不足などで「つくことができない」のではなく、自己保身の都合上「自ら進んでつこうとしない、つかない、つくのを避ける」。したがって、従来のように、日本において、官庁、企業といった公的組織の高い地位につく人々の男女比率を見て、女性の数が少ないから、女性が弱い、と簡単に言い切ることはできない。女性は例え社会的影響力が強くても、公的組織上の高い地位を、自らの社会的責任回避、リスク回避を目的として、男性に押しつけている側面があるからである。

日本女性による男性支配は、主に、母=息子関係を通じて行われる。日本の女性(母親)は、育児の過程で自分の子供との間に強い一体感を醸成し、自分の息子=男性が自分に対して精神的に依存する、自分の言うがままに動くように仕向けることで、息子である男性に対して強い影響力を保持する。女性は、「教育ママ」として息子=男性を社会的に高い地位につくように叱咤激励し、高い地位についた息子=男性を、自分の操り人形、ロボットとして、思うがままに操縦、管理する。これなら、自分自身は社会的責任を負う必要なく、男性=息子をダシにして強大な社会的影響力を行使できる。妻と夫の関係も、妻=女性が、夫=男性を心理的に母親代わりに自分のもとへと依存させ、夫を高い地位へつくように競争に向かわせたり、高い地位についた夫=男性の管理者として支配力を振るう点、上記の母と息子の関係に根本的に似ている。そうした点、日本の女性は、男性の生活や意識を管理、支配する=男性を自分の思うがままに動く「ロボット」化する者として、社会的地位の高い男性よりも、さらに一段高い地位についていると言え、なおかつ、社会的責任を取ることからはうまく逃れている。男性は、公的組織で例えどんなに高い地位についていても、女性に対して心理的に依存し、管理されている限り、女性に支配されていることになる。

なお、日本の公的組織(官庁、企業の職場)が男性中心であって、そこへの女性の進出が進まないのは、女性の高い地位につくことを避ける性向以外にも理由がある。それは、そこが、男性の自尊心を保持できる(家族を経済的に支えているのは私をおいて他にいない、との誇りを保てる)最後のとりでであって、そこに女性が進出してくるのを脅威に感じているからだと考えられる。男性側は、女性には、公的組織における自分の居場所を簡単に明け渡したくない。明け渡すと、せっかく保って来た見かけ上の高い地位からも一挙に転落し、最後の自尊心が消えてしまう。後は(見かけ・実質両面で男性を圧倒する)女性のペースに合わせてひたすら従うだけの社会的落伍者に成り果てるからである。

6)「力の強弱」の見せ方との関連

6a)女性は、自分のことを、自ら進んで強いと、言わない(生物学的により貴重な性であるため、男性に守ってもらおうとして、自らを弱く見せる)傾向がある。また、強いことを認めると、取る行動に社会的責任が生じてしまう。そこで、取った行動の失敗時に責任を取らなくて済むようにするために、自分のことを(例え実際は強者の立場に立っているとしても)決して強いと認めず、弱いふりをする必要がある。そのため、自分が権力を握る強者であることを示す「母権制」という言葉を使うのを、好まない。その結果、母権制が存在しないかのように、考えられてしまった。

6b)男性は、自分のことを、進んで強く見せようとする傾向がある。強く見せることで、自分が自立した存在である(1人でいても、他に守ってくれる人がいなくても、十分大丈夫である、やっていける。あるいは、他者を自分の配下において、統率できる。)こと、ないし、女性を守る能力があること、を周囲にアピールしたがる。そこで、必要以上に、父の権力を強調しがちであった。その結果、父権制が一人歩きすることになってしまった。

7)「男尊女卑」現象についての解釈の仕方との関連

ある人のことを、他者よりも優先する場合には、「強者優先」と「弱者優先」との相反する2通りが存在する。「男尊女卑」は、男性的なドライさを否定する農耕社会において、男性を社会的弱者として保護し、その人権・自尊心を保持するための、「弱者優先」の考え方である、と見なすのが正しい。これを、男性を強者と見なす「強者優先」と取り違えた。この点についての詳細は、男尊女卑の本質とは何かについてまとめたページを参照されたい。

注)男女間での力の強弱を説明しようとするモデルには、

1)筋力・武力モデル(男性優位) 男の方が、筋力が強い。

2)生命力モデル(女性優位) 女性の方が、長生きである。

3)貴重性モデル(女性優位) 女性の方が、貴重であり、大切にされる。

4)環境適応モデル 乾燥=遊牧=(ドライ=)男性優位、湿潤=農耕=(ウェット=)女性優位。

5)育児担当者モデル(遊牧=男性優位、農耕=女性優位) 社会における男女の強弱は、自分の性に基づく行動様式を、子供にどれだけ多く吹き込めるかによって決まる。例えば女性が子供に、(男性よりも)より多く自分の行動様式を吹き込めば、社会は女性化し、女性にとってより居心地のよいものとなる。

が考えられる。従来は、1ばかりが取り上げられ、3~5などは、ほとんど考慮されてこなかった。そのため、父権制=男性優位が全世界的に通用するかの様に捉えられるという過失を招いた。3~5を考慮すれば、母権制=女性優位という考えも十分成り立つことが分かる。

なお、5)育児は、女性(母性)の占有物とは、世界的には必ずしも言えない。Floidの精神分析論やParsonsの家族社会論に見られるように、欧米(遊牧系)社会では、育児への父親の介入(割り込み)の度合いが強く、父親が育児のdirectorの役割をしている。日本のような農耕社会では、女性が育児のdirectorである。

なぜ女性は弱く見えるか?あるいは、自分を弱く見せるか?

1)「筋力」モデル 筋力が男性よりも弱い。

2)「守護」モデル 男性よりも、生物学的に貴重であるために、(より貴重でない、使い捨ての性である)男性に守ってもらいたがる(守ってもらおうとする)。その守ってもらおうとする行動が、弱者が強者に守ってもらいたがるのと混同された。

〔5.終わりに〕

以上述べたことをまとめると、女性の社会的な強さ(影響力、勢力の大きさ)、社会的地位の高さは、その社会のかもしだす雰囲気(国民性、社会的性格)が女性的、ウェットであるかどうかで決めるのが本筋である(最も確実である)、と筆者は考えている。ある社会の国民性は、その社会において最も大きな影響力、勢力を持つ者の色に染まる、一種のリトマス試験紙のようなものである。社会で女性がより強ければ、その社会の帯びる性格は女性的になるであろう。要するに、国民性は、その国においてメジャーで強大な社会的勢力の色に染まるということであり、日本の国民性が女性的であるということは、日本社会において女性が支配的な力を振るっていることと関係していると考えられる。

従来のように、名目的な財産名義を持っていない、公的組織における高い地位についていない、などといった視点だけで、日本女性の地位を低いと決めつけることは、実は、社会のあり方と性差との関係を表面的にしか見ることができない、社会分析能力の低さをさらけ出していることに他ならない。日本社会は、伝統的な国民性としては、ウェット、液体的=女性的であり、それはとりもなおさず、女性の勢力が男性のそれを大きく上回っている、社会において女性が男性よりも強い、社会が女性のペースで動いていることを示している。

従来の日本の女性学、フェミニズムは、性差心理学、すなわち男性女性の社会的性格と、日本人の国民性、すなわち日本の社会的性格との照合を怠っていたため、女性的性格と日本人の社会的性格との相関に気づくことが出来ず、日本社会を男性優位と見なす誤った結論にはまったと考えられる。

今後、日本における女性の地位の高さを正当に評価する人々の数が少しでも増えることが、筆者の望みである。

注)以上述べた理論が、現在の日本で受け入れられる余地は少ないと考えられる。その理由は、

1)男性→ 自分が優位であるという観念(優越感)が崩れて、不快に感じるため。自分を強者とおだててくれる、既存のフェミニズム理論へと向かう。

2)女性→ 自分の強さを認めようとしない(認めると、自分を守ってくれる男性がいなくなると考える。あるいは、認めると、自分が社会を支配している結果の責任を取らなくてはならなくなり、リスクが大きいと考える。)ため。弱いふりをしていたい。従来のフェミニズム・女性学の「男強女弱」という見解に固執する。

上記の日本母権社会論の主張は、自分たちの保身、安全確保をしようとする、あるいは、自分たちが日本社会を支配することへの責任逃れをしようとする日本女性たちの退路を断つ、要するにあなたたちが本当の支配者だ、支配責任を取れ、と断じることで、女性たちの心理的急所を突く行為に当たり、女性たちとしては、不愉快であり、無視したいと考えられる。

〔参考文献〕

会田雄次:リーダーの条件,新潮社,1979

芳賀綏:日本人の表現心理,中央公論社,1979

石田英一郎:桃太郎の母,法政大学出版局,1956

石田英一郎:東西抄,筑摩書房,1967

G.Ederer Das Leise Laecheln Des Siegers, Econ Verlag, 1991(増田靖 訳,勝者・日本の不思議な笑い-なぜ日本人はドイツ人よりうまくやるのか?, ダイヤモンド社, 1992)

河合隼雄:母性社会日本の病理, 中央公論社,1976

D. M. Kenrick, Where Communism Works: The Success of Competitive-Communism in Japan, Tuttle, 1991 (飯倉 健次 訳, なぜ“共産主義”が日本で成功したのか, 講談社, 1991)

木村尚三郎:ヨーロッパとの対話, 日本経済新聞社,1974

佐々木孝次:母親と日本人,文藝春秋,1985

Ben‐Ami Shillony, Enigma Of The Emperors: Sacred Subservience In Japanese History, Global Oriental, 2006 (大谷 堅志郎 訳, 母なる天皇―女性的君主制の過去・現在・未来,講談社,2003)

千葉徳爾:農耕社会と牧畜社会(山田英世編 風土論序説 国書刊行会) 1978

山村賢明:日本人と母,東洋館出版社,1971

山下悦子:日本女性解放思想の起源,海鳴社,1988

(初出1999年08月)

母権制論は、従来BachofenやEngelsらによる「母権制は過去のもので、地球社会全体が父権制に既に移行済みである」という主張がそのまま疑いを持たれずに受け入れられている。

しかし、この「母権制は既に消滅した過去の遺産に過ぎない」という主張は、日本や東南アジアのような稲作農耕社会における、人々の国民性や、社会風土が母性優位であることを知らずに、相対的に父性優位のヨーロッパや中東付近の知見だけでなされたものである。

Bachofenらは、母性優位な、稲作農耕民の心理に無知だったし、調査範囲を東南アジアまで広げて考えることも怠ったまま、自分たちの社会が父権優位であることを正当化することを暗黙の目的として、「母権制は過去の遺物」という結論に達したのである。

Bachofenらヨーロッパの人は、遊牧、牧畜系の人たちであり、父権優位の彼ら遊牧、牧畜民にとって、「母権社会が父権社会に敗北し、消滅した」というのは、彼ら自分たちにとってはごく自然な結論であると言える。

しかし、その遊牧、牧畜民向け結論を、スコープの違う今なお母性優位の東アジアの稲作農耕民の社会にまで、適用可能かどうかを確認しないまま普遍化して持ち込もうとするのは、明らかな越権行為であり、間違いであると言える。

西欧の母権制論者の、母権制は過去のもので、地球社会全体が父権制に移行したという主張は、父権の強い西欧のような遊牧、牧畜社会が自らの正当性を主張するためのイデオロギーであり、遊牧、牧畜民が自らの父権社会の社会タイプを世界標準化し、東アジアのような農耕民側にある母性の影響力を奪い、少なくすることで、農耕民に打ち勝ち、農耕民を支配するための策略の一種なのである。

当然、強い父権のもと女性が弱い立場に置かれ差別されていることを主張するフェミニズムも、西欧母権制論者と同じ戦略で、自らの遊牧、牧畜民の父権社会向け理論を世界標準として、残りの社会全体に強引に適用し、押しつけることで、世界において支配的地位を確立しようとするものである。

そういう背景があることに無知なまま、まんまと西欧遊牧、牧畜民の戦略にはまって、彼らのイデオロギーを一生懸命自分たちの社会に適用しようと宣伝しているのが、従来の日本の女性学者、フェミニストであると言える。

逆に考えれば、こうした西欧の母権制消滅論を日本社会に当てはめ、日本人の間にあまねく広めることで、日本社会における母権の強さを社会から葬り去ることが可能なのかもしれない。そういう点では、西欧の母権制論者の主張は、日本男性をその母親による支配から解放するために役立つとも言える。

(初出2009年4月)

母権制が消滅したと言われることは、事実に反する。日本の母親の力は強大であり、その点、日本社会は母権制と言うことが可能だからである。一方、母親を血縁の系譜代表として捉える母系制が消滅したと言われることについても、こちらもインドネシア等に実在するとされており、正しくない。日本社会については、母系制は当てはまらず、母権制のみ当てはまる。

母権制と母系制の混同がなぜ起きたのか?

それは、Matriarchy(女家長制)の考えを生み出した欧米社会が主に家父長制、Patriarchyであったからと思われる。

家父長制においては、家族の対外代表者(姓、血縁系譜における)と権力者が、両方共、父であり、一致しているのである。その点、代表している者には権力がある、あるいは逆に、権力ある者は代表している、という暗黙の了解が出来上がったと考えられる。

一方、日本社会は、母権制だが父系制であると言える。日本の母親は支配者であり、権力は振るっているが、一家の代表責任者の役回りは父親にお任せにし、押し付けている。すなわち、自己の保身に支障が出る、対外的に外部露出する危ない大変な役回りは、父、男に押し付け、自分は、奥座敷で守られ、リスクを負うのを免除されているのを好むのである。そこには、自己の保身、安全第一の、より生物学的に貴重な性としての行動様式が見える。

このように、日本社会では、権力者と代表者が一致しないが、これは欧米のMatriarchyの概念では想定されていないのではないだろうか。

要するに、Matriarchyの概念においては、母親が対外的に代表者であり、かつ権力者であることを想定しており、そのため、家族の代表責任者と権力者の概念が混ざってしまっているのである。

これは、従来の「長」Headの概念が内包する問題点であるとも言える。「長」は代表責任者と権力者を兼ね備えた存在であり、「家長」Head of familyに当たる人物が、性別の観点から、父親の場合がpatriarchy、母親の場合がmatriarchyが成立していると呼ぼうとしたのだと考えられる。このpatriarchy、matriarchy両方とも、代表責任者と権力者、支配者の概念が混ざってしまっており、それが、「母権制は存在する、しない」といった、学説上の混乱の原因となっていると言える。

こうした混乱を解決するには、父母の、権力者、支配者としての側面を表す、母権、父権の概念と、代表責任者としての側面を表す母系、父系の概念とをはっきり別々に分けて表現する、世界で広く使用される欧米言語とかによる新たな用語を確立する必要があると考えられる。日本語では、母権制と母系制というように分けて表現可能だが、従来の欧米のmatriarchyの概念では混ざってしまい、分けることが不可能なため、新たな用語が必要になる。例えば、母権社会、母権制は、society of strong, powerful motherとかsociety of strong maternal powerとか言えば良いのであろうか。あるいは、母系社会、母系制は、society of maternal representativeとか言えば良いのであろうか。早急に決定する必要がある。

要するに、母権制の英語とかでの対応訳語は、従来のmatriarchyではマズいのである。新しい英語表現が必要である。Matriarchyは最近では女家長制と訳されるようになってきているようであるが、母権、母系を両方兼ね備えた時に成立する言葉であり、日本みたいに、母親の力が強い母権社会であるが、母親が家族を代表しない、すなわち母系社会ではない社会を表すには適当でない。

母親が家庭内で権力を振るう、支配する母権社会は、日本のような稲作農耕社会で普通に見られる。一方、母親が一家を代表する社会、一家の責任を取る母系社会は、日本では、ほとんど無いと考えられる。この現状を、例えば英語で一言で簡単に言い表せるようになればと考える。

(初出2012年1月)

なぜ、これまで日本社会は、母権社会でありながら、母権社会と言われてこなかったのか?あるいは、母権が無視、隠蔽されてきたのか?

日本社会全般のあり方からは、以下の理由が考えられる。

(1)日本にとって権威筋に当たる欧米の言論が、母権制を過去のもので、もう存在しないと断定したため、とかく欧米の権威によりかかって物事を考える日本人は、日本社会は母権制ではない、家父長制だと、そのまま、きちんと確認を取ることなく思いこんでしまったためである。

日本男性のあり方からは、以下の理由が考えられる。

(1)これまで男尊女卑で、「自分は女より立場が上なのだ」として高いプライドを持って威張って生きてきた日本男性が、自分の社会的立場が、実際は女性に比べて決定的に弱いことを認めたくないためである。

(2)日本男性が自ら母の支配下に入っていること、マザコンであることを、女性に認識されると、恋愛対象として見てもらえなくなり、性的に値打ちが下がってしまうことを嫌うため、母の支配を公式に認めたくないためである。

日本女性のあり方からは、以下の理由が考えられる。

(1)日本女性が、自分のことを「お母さん」と呼ばれたくないためである。

女性は、一般に「お母さん」と呼ばれると、良い気分がしない、気分を害する傾向がある。

その理由は、

・「お母さん」という言葉が、既婚で子供がいることを表すので、もう男性の恋愛対象でなくなっていること、

・子供がいるほどに結婚年齢を重ね、歳を取っていて、もう若くなく、男性から女として見てもらえなくなっている、女の魅力が見てもらえなくなっていること、

の確認がなされてしまうため、自分が性的に値打ちが下がっていることを否応なく認識させられ、性的意識の側面で喪失感を感じることによると考えられる。

その結果、日本女性は、自ら母として大きな権力を振るっているにも関わらず、「母であること」「母と呼ばれること」を良しとしない。そして、「母権」「母性」が強調されることを、ことさらに避けよう、無視しようとする。

(2)日本女性は、自ら母として社会を支配していることを認めてしまうと、そのことに対する社会的責任が生じてしまう。自己保身、安全第一を指向する女性にとっては、社会運営失敗時のリスクを取らねばならなくなるのが都合が悪くて、社会を支配していることを認めたくないため、母権という言葉を避けようとする。

(3) 自身の保身、安全の確保に人一倍敏感な日本女性は、対外的に代表となることを避けて、奥様でいようとする。日本女性が、自ら母として社会を支配していることを認めてしまうと、本来奥にいることで外から見えないはずの、その存在自体が外部に透けて見えて、表面から知られて、分かってしまい、「真の支配者が奥に潜んでいる」として、奥に踏み込まれる追撃の対象となってしまう。自己保身、安全第一を指向し、外に透けて見えない、より安全で温もりに満ちた奥の院に留まって社会を支配し続けようとする女性にとっては、支配者としての自身の存在が外部に明らかになってしまうことで、自身の身の安全が脅かされるのが都合が悪くて、社会を支配していることを公には認めたくないため、母権という言葉を避けようとする。

これらが、日本社会が実質母権社会でありながら、そう言われてこなかった大きな理由であると考えられる。

(初出2012年3月)

日本男女の性的役割は、「母と息子」として表される。

女性は、母の役割で、息子の役割を担う男性を大きな力でやさしく包み込み、かいがいしく世話をすると共に、男性を彼女の自己実現の手段と見なし、稼いだり、出世するように男性を動機付け、尻を叩く。

男性は、息子の役割で、母の役割を担う女性の意向を実現すべく、稼ぎや出世に励み、必要に応じて女性を頼もしく助けると共に、女性に心理的に依存し、甘え、母たる女性の支配下に入る。永遠の息子として、心理的に父親になれない、父性未満の存在である。

(初出2012年2月)

日本の最終支配者は、

家庭では、母、姑であり、職域では(数は少ないが)姉御である。

職場で姉御で、家庭で母、姑である女性が日本社会では最強である。

従来彼女らは、表に出てこない奥まったところに居て、そこから表だった見せかけの代表者である息子である男性たちをコントロールしてきた。表に出ない裏、闇の存在なので、従来の表層的なジェンダー研究では、支配者と気づかれなかったのである。

これからのジェンダー研究においては、こうした最終支配者の女性を奥座敷から表へ引っ張り出す作業が必要である。

(初出2010年7月 )

K.ヴォルフレンが、日本社会を解明する上で、謎である、不明なシステムであるとしたものこそが、「女性、母性社会システム」であり、日本社会の中核をなしている。

日本の社会システムは、母なるシステム、女性システムで動いているが、どのような動きをするか、まだきちんと研究されていない。今後、解明が必要である。

(初出2011年3月)

日本社会は、母の王国、楽園として捉えることができる。

母の、重たく、しつこく、うるさく、パワフルな本性が、日本社会全体を覆っていると言える。

液体的な、女性、母性システム社会=母なるシステムは、本来、退嬰的であり、自分からは近代化を行う芽を持たない。

一方、男性、父性システム社会=父なるシステムは、自分から進んで危険に立ち向かい、革新的な知見を得ようとする点、近代化への芽を内蔵している。

母なるシステム(日本)は、父なるシステム(欧米)から、新しい技術とかの輸入を行い、そうすることで近代化を実現する。

(初出2011年3月)

既存の日本社会の顕著な特徴として、会社や官庁における新卒一括採用の原則が上げられる。

これは、学年初めの新入生同士のように、人間関係が最初何も形成されていない状態、まっさらの更地状態から始めないといけないという「更地開始」原則である。新入生同士の友人、人間関係は、最初の一瞬が肝心で、そこで以後のほとんどが出来上がってしまう。そして、部活とか、人員が固定化されていて、新陳代謝、人の出入りが少ない条件下では、最初の一瞬でどこかの人間関係、集団に潜り込めなかった人間が、既に出来上がった友人、人間関係の中に後から割って入るのが大変であり、友達が新たにできない、作れない原因となる。

いったん開通した人間の絆、コネ、コミュニケーション回路を、再びスパッと切って、他にさっさと移動できるのが、ドライな父性的欧米社会であり、できないのが、ウェットな母性的日本社会である。

ウェットな日本社会においては、いったん生成した対人関係はweb、蜘蛛の巣のような感じで作用する。すなわち、ベトベトと絡み付くのである。そのため、既存の対人関係を壊して、再び構築し直すパワーや能力に欠けることになる。

そのため、先祖や先輩といった先人や、既に同じグループとなった同士が張り巡らした既存のコネクションをひたすらそのまま流用するだけとなる。人々の関係、コネの線を追加で引くことしかできない。切断、消去して、仕切り直すことができない。いわば、「初期化」ができないため、コネの線がどんどん増えて、複雑にこんがらがって、どんどん身動きが取れなくなって行く。これは、自分の力では治せない一種の病気である。既存のコネクション、コネの前例維持の力が強すぎて、柵でどんどんがんじがらめになっていって、社会の自由な流動や活気が失われていくのである。世代間で柵が連鎖して、重層化して、新たな仕切り直しの機会がほとんど消滅しているのが、日本の地方の農村とかの伝統的ムラ社会である。

抜本的なコネクションの新規形成は、最初の1回のみ可能であり、そのことが、日本の会社や官庁が、新規一括採用に根本的なところで依存する大きな理由である。

(初出2011年10月)

[要旨] 日本の男性たちは、「母性」に完全に支配されており、また「母性的な女性」に強度に依存しています。日本の男性たちが、本来あるべき父性を取り戻し、こうした母性への依存状態から脱却するための処方箋を述べています。

◇

従来より、日本社会は、母性が中心となって動く、「母性型社会」であると言われてきた(例えば[河合1976])。筆者としては、その際、母性の担い手である女性だけでなく、男性までもが、母性的態度を取っている、という点に問題があると考えている。

日本の男性たちが、職場などで実際に取る態度は、いわゆる「浪花節的」と称される、互いの一体感や同調性を過度に重んじる、対人関係で温もりや「甘え」を強く求める、内輪だけで固まる閉鎖的な対人関係を好む、など、ウェットで母性的な態度が主流である。(母性的態度、父性的態度についての説明は、著者の他著作を参照して下さい。)

彼ら日本男性は、一応男性の皮をかぶっているが、実際には、母性的な価値観(それ自体、女性的な価値観の一部である)で行動しているのである。これは、日本社会における母性の支配力の強さを見せつけるものであり、日本社会の最終権力者が、実際には、彼ら男性たちの「母」(姑)ないし「母」役を務めている妻であることを示している。

こうした母性的行動を取る日本男性は、母に包含され、母性の麻酔を母によって打たれ、「母性の漬け物」と化している。その点、自分とは反対の性である母性の強い影響のもと、自分たちが本来持つべき父性を失っている。

要するに、日本社会を支配していると表面的には見える男性たちは、実際には、「母」によって背後から操縦、制御される「ロボット」「操り人形」なのであり、「母」に完全に支配されているのである。日本の男性たちは、「母」によって管理・操縦されているため、集団主義、相互規制、閉鎖指向といった、男性本来の個人主義、自由主義、開放指向とは正反対の、ウェットで母性的な振る舞いをするのである。

日本社会は、その全体像が一人の「母」となって立ち現れるのであり、男性は、母性の巨大な渦の中に完全に呑み込まれ、窒息状態にある。

日本男性を、こうした、自分とは反対の性の餌食になっている現状から救うには、「母性からの解放」が必要である。

今までは、日本における「母性」は、男性にとっては、自分たちを温かく一体感をもって包み込んでくれるやさしい存在として、肯定的、望ましいものとして捉えられることが多かった。日本男性がその結婚相手の若い女性に求める理想像も、「自分が仕事から疲れて帰って来た時に温かく迎えてくれる」「自分のことをかいがいしく世話してくれる」といったように、母性的なものになりがちであった。

また、「母性」の行使者である「母」「姑」といった存在が権力者として捉えられることはなかった。日本の女性学においては、権力者は、「家長」としていばっている男性であるという見方がほとんどである。彼ら「家長」たる男性が、その母親と強い一体感で結ばれ、母親の意向を常に汲んで行動する、言わば、「母の出先機関・出張所」みたいな意味合いしか持たない存在であることに言及した書物はほとんどない。

例えば、一家の財産の名義は、「家長」である男性が持つとされ、それが日本は男性が支配する国であるという見解を生んでいる。しかし、実際のところ、母親との強い癒着・一体感のもと、「母性の漬け物」と化した男性は、実質的にはその母親の「所有物」であり、その母親の配下にある存在である。彼は、独立した男性というよりは、あくまで「母・姑の息子」であり、母親の差し金によって動くのである。

だから、男性が財産の名義を持つといっても、それは、「母」が息子=自分の子分、自己の延長物に対して、管理の代表権を見かけだけ委託しているに過ぎず、実際の管理は、「母」が行うのである。その点、財産権は、実質的には、息子の母のものである。ただ、母親は、女性として、一家の奥に守られている存在であることを望み、表立って一家を代表する立場に立つことを嫌うので、その役割が息子に回ってくる、というだけのことである。母は、息子に対して、財産の名義を単に持たせているだけであり、実際の管理権限は母(姑)ががっちり握って離さない。

このように、母親に依存し、女性一般を母親代わりに見立てて甘えようとする、「母性依存症」とも呼ぶべき症状を起こしている日本男性に対しては、母性支配からの脱却を目指した新たな処方箋が必要である。日本男性にとっては、本来母性は、決して望ましいものではなく、脱却、克服の対象となる存在となるべきなのであるが、それをわかっていない、母性に対する依頼心の強い男性が余りにも多すぎるのが現状である。

筆者の主張する、「母性依存症」への対処方法は以下の通りである。

(1)まずは手始めに、取る態度を、本来男性が持つべき、個人主義的で自由や個性を重んじる、ドライな「父性的」態度に改めるべきである。言わば、自らの心の中に欠如していた父性を取り戻すのである。これについては、例えば「家父長制」社会=遊牧・牧畜中心社会の立役者である、父性を豊富に備えている、欧米の男性が適切なモデルとなると考えられる。欧米のような家父長制社会を実現しようとなると極端になってしまうが、今まで母性偏重だったのを、母性と父性が対等な価値を持つところまで、父性の位置づけを向上させることは必要であろう。

(付記)なお、従来も「父性の復権」が言われたことがあった(例えば[林道義1996])が、その際言われた「父性」とは、全体を見渡す視点、指導力、権威といったことを指しており、筆者が、上で述べた、個人主義、自由主義、対人面での相互分離、独創性の発揮といった、ドライさを備えた父性への言及が全くない。その点、従来述べられてきた復権の対象としての「父性」は、今までの母子癒着状態をそのまま生かしながら、従来の母性で足りない点を補完する「母性肯定・補完型」の父性であって、筆者の主張する、母性に反逆して、母性の延長線とは正反対の父性を築こうとする「母性否定・対抗型」の父性の復権とは異なると考えられる。

(2)また、「母」的価値からの逃走、ないし反逆を試みるべきである。今まで、自分が一体感をもって依存してきた母親に対して反抗とか独立を試みるのは、非常に難しいことであるのは確かだが、これを実行しない限り、永遠に母性の支配下に置かれることになる。そのためにも、相手との一体感や甘え感覚がなくても自我を平静に保てるように、相手からのスムーズな分離や独立を目指す、「母性からの脱却」「父性の回復」訓練を、自ら進んで実践することが必要である。女性一般に対しても、心の奥深くにある彼女たちへの依存心(自分の母親みたいに、温かく世話して欲しいなど)を克服し、「自分のことは自分で世話する」という自立の精神を持つ必要がある。

(3)子育てに父親として積極的に参加し、母子の絆の中に割り込んで、彼らを引き離すことが必要である。従来、日本の男性は、「仕事が重要である」として、子供との心理的な交流をほとんどしてこなかった。それが、男性が子供と自分とを切り離し、子供から無意識のうちに遠ざけられるようにすることで、母親と子供の間にできる、強固な、誰も割って入ることのできない絆を生み出し、それが、母性による子供の全人格的支配を生み出してきた。(この状態にある母子を、筆者は、「母子連合体」と仮に名付けています。詳細な説明は本書の他セクションを参照して下さい。)

男性が子供との交流をしないのは、自分自身の子供時代に、父親との満足な交流の経験がないというのも影響している。一つ前の世代の父親が子供と心理的に隔離された状態に置かれることが、「母子連合体」の再生産を許してきたのである。

従って、子供が母親と完全に癒着した、母性による子供の支配が完成した状態である「母子連合体」の再生産を阻止するには、父親が、母と子供の間に割って入って、自ら主体的に子供との心理的交流を図る作業を実行することが大切である。今まで日本男性が子育てを避ける口実としてきた「仕事が忙しいから」というのは、子供と父とを近づけまいとする、母による無意識の差し金によるものであることを自覚し、それを克服すべきである。外回りの仕事を女性により任せるようにして、その分、自分は家庭に積極的に入るべきなのである。

[参考文献]

河合隼雄、母性社会日本の病理、1976、中央公論社

林道義、父性の復権、1996、中央公論社

(初出2003年05月)

日本の人たちは、お母さん、お袋さんに強度に依存している。お母さんがいないと何も出来ない、生きていけないと感じている人が多い。皆が精神的に、お母さんに頼り切りになっており、「お母さんの子供」状態を続けている。太平洋戦争時、敗戦で死に行く日本人の兵隊たちが、「お母さん」と叫びながら死んでいったという話は有名である。母に単に身辺の世話をしてもらうだけでなく、社会で生きていく力それ自身を供給されている感じである。母である女性が、家族や社会全体の精神的な支柱になっていて、真に強大な存在である。これは、母である女性が、社会の真の支配者であることを示している。

一方、男性は、母に依存した、父親未満の単なる子供に留まっていることが問題であると言える。

(初出2012年06月)

[要約] 「日本=母性社会」論は、その本質が、日本社会を最終的に支配している社会の最高権力者が母性(の担い手である女性)であることを示すものだと筆者は捉える。日本の女性学による「母性社会論は、女性に子育ての役割を一方的に押しつけるものだ」という批判は、女性たちが日本社会を実質的に支配していることを隠蔽する、責任逃れのための「焦点外し」だと考えられる。また、女性たちが従来の「我が子を通じた社会の間接支配」に飽き足らず、自分自身で直接、会社・官庁で昇進し支配者となる、言わば「社会の直接支配」を目指そうとする戦略と見ることもできる。

◇

従来の日本女性学では、臨床心理学者などが提唱している日本を「母性社会」とする見方について、「日本社会が、子供を産み育てる役割を一方的に女性(母親)のみに押しつけていることを示しており、有害である。修正されなくてはならない。」という反応が主流である。

これに対して、筆者は、日本を「母性社会」とする見方は、本来、「日本社会における母性の影響力、権勢が強い。日本社会において、母親が社会の支配者となっている」ことの現れであると見る。要は、日本社会において「母」が社会の根底を支配しており、万人が母親の強い影響下で「母性の漬け物」になっている社会であることを示すのが、「母性社会」という表現だと考えている。

日本の母親は、例えば「教育ママゴン」みたいに、その力の強さを怪物扱いされるような、巨大で手強く、誰もが逆らえない存在なのである。

日本の女性学による、「臨床心理学者たちは、母性社会という言葉を使って、「母」としての女性のみを称賛し、子供を産み育てる役割を女性に押しつけている」という批判は、「日本社会の根幹を支配しているのが母性(の担い手である女性)である」という現状から人々の目を外して、自分たち女性が社会の支配責任を負わなくて済むようにしよう、自分たち(支配側にある)女性に被支配者(男性、子供)の批判、反発が集まらないようにしようとする、「焦点外し」の巧みな戦略、策略だと、筆者には思えてならない。要は、自分たち女性(母性)が社会の実質的支配者であることを、人々に気づかせまいと必死なのである。

また、「子供を産み育てる役割を女性に押しつけるのはいけない」みたいな論調が広がっているが、本来、日本の女性が社会で支配力を振るってこれたのは、彼女らが、子育ての役割を独占することで、自分の子供を、自分の思い通りに動く「駒」として独占的に調教できたから、というのが大きいと考えられる。日本の女性たちは、自分の子供を「自己実現の道具」として、学校での受験競争、会社での昇進競争に、子供の尻を叩いて駆り立て、子供が母親の言うことを聞いて必死に努力して社会的に偉くなった暁には、自分は「母」として、一見社会的支配者となったかに見える子供を更に支配する「最終支配者」的存在として、社会の称賛を浴び、社会に睨みを効かせることができる。

要は、子供の養育を独占することで、自分の子供を完全に「私物化」できることが、日本の女性たちが社会で大きな権勢をこれまで振るってこられた主要な理由であり、要は、「(自分の)子供を通した(日本社会の)間接的支配」というのが、日本の女性たちが社会を支配する上でのお決まりのパターン、手法であった。要は競走馬(我が子)のたずなをコントロールする騎手として、日本女性は、社会をコントロール、支配してきたのである。

「子供を産み育てる役割を女性に押しつけるのはいけない」という論調に日本女性が同調しているのは、彼女らが今まで築き上げてきた、「子供を通じた社会支配」という、彼女らによる日本社会支配手法の定石を自ら捨て去ろうとしている点、実は、日本女性にとってはマイナスであり、むしろ男性にとって、子供を女性の手から取り戻す機会が増える点、プラスであると言える。

ただ、日本男性にとって一番恐ろしいのは、日本女性が、従来の「我が子を通じた、社会の間接支配」に飽き足らず、自ら社会を「直接支配」する者になることを開始することである。従来の我が子を私物化することでの「我が子経由での社会支配」を維持しつつ、自分自身も、会社・官庁で昇進をして偉くなることで、「直接・間接」の両面で日本社会支配を完成させること、これが、本来なら日本のフェミニスト(女権拡張論者)の最終目標となるはずのものであり、日本男性としては、これが実現しないように最大限努力する必要がある。幸い、日本のフェミニストは、この最終目標にまだ気づいておらず、我が子を通じた間接(社会)支配権限を自ら捨て去ろうとしている。これは、日本男性にとって、女性から我が子を取り戻す絶好のチャンスである。

「子育ては女性がするもの」という固定観念は、日本女性による我が子の独占と、我が子を通じた社会の間接支配権限を助長する考え方であり、女性を利する点が多く、男性にはマイナスなのであるが、日本の男性は、そのことに気づかないまま、自分の母親の「自己実現の駒」として、会社での仕事にひたすら取り組み、それが「男らしい」と勘違いしている。

日本の男性は、もう少し、自分の子供に対する影響力を強化することに心を配るべきなのではないか?自分の子供に自分の価値観をきちんと伝えて、自分の後継者たらしめる努力をもっとしないと、いつまで経っても、子供は女性の私物のままである。そして、女性たちが、子供を自分にしっかりと手なずけつつ、自分自身、会社での昇進を本格化させると、心の奥底で、母性に依存したままの男性たちは、寄る辺もなく総崩れになってしまうであろう。そうならないように、自分と母親との関係を見直し、「母からの心理的卒業」と「子供をコントロールする力の確立」を果たすべきなのである。

(初出2005年10月)

[要旨] 従来の日本の女性学は、自分たちの立場を「娘」「嫁」といった、弱い立場の女性に限定して捉えてきました。そのため、同じ女性でも、極めて強大な権力を持つ「母」「姑」の視点が欠けているように思えます。今後はより正しい日本社会の把握のために、「母」「姑」の視点をより大きく取り入れるべきであると考えます。

既存の日本のフェミニズム、女性学は、社会的弱者である「娘」「嫁」の立場の女性ための学問であり、社会の支配者、権力者である「母」「姑」の立場からの視点が、決定的に欠落している。

今までの日本の女性学の文献を調査すると、「嫁」「妻」「女(これは未婚の女性である「娘」に相当することが多い)という言葉は頻繁に出てくるが、「母」となると急速に数を減らし(それもほとんどは、女性と「母性」の結びつきを批判する内容のものであり、「母親」の立場に立った内容の記述はほとんど見られない)、「姑」に至っては、全くといってよいほど出てこない。要するに、「母」「姑」の立場から書かれた女性学の文献は、今までは、ほとんどないというのが現状だと考えられる。要するに、日本の女性学は、「娘」「嫁」の立場でばかり、主張を繰り返しているようなのである。

既存の日本の女性学は、「日本社会の男性による支配=家父長制」を問題視し、批判の対象としてきた。しかし、彼女たちが真に恐れるのは、本当に男性なのだろうか?

例えば、日本の若い女性は、結婚相手の男性を選ぶ際に、長男を避けて次男以下と結婚しようとしたり、夫の家族との同居を避け、別居しようとする傾向がある。こうした行動を彼女たちに取らせる核心は、「ババ(姑)抜き」(「お義母さんと一緒になりたくない」という一言に尽きる。

要するに、彼女たちにとって一番怖いのは、夫となる男性ではなく、夫の母親である「姑」(女性!)なのである。なぜ、彼女たちが「お義母さん=姑」を恐れるかと言えば、姑こそが、夫を含む家族の真の管理者(administrator)であり、彼女には家族の誰もが逆らえないからである。結婚して同居すれば、夫も夫の妻も、等しく彼らの「母」ないし「義母」である「姑」に、箸の上げ下ろし一つにまでうるさく介入され、指示を受ける。従わないと、ことあるごとに説教されたり、陰湿な嫌がらせを受けたり、といった、精神的に逃げ場のないところまでとことん追い込まれてしまうのである。また、経済的にも、「母」「姑」に一家の財布をがっちりと握られるため、どうしても彼女たちの言うことを聞く必要が出てくる。

こうした点、「母」「姑」こそが、その息子である男性にとっても、「嫁」「娘」の立場にある女性にとっても、等しく共通に、乗り越えるべき「日本社会の最終支配者」なのである。特に、母子癒着こそが、「母」「姑」が自分の子供(特に男性=息子)を、強烈な母子一体感をもって、自分の思い通りに操る力の源泉となり、「母性による社会支配」の要となっている考えられる。

日本の女性学が、そうした「母」「姑」のことを、今まで取り上げてこなかったのはなぜか?

[1]日本の女性学は、社会的に不利な立場にある女性の解放というのを、主要な目的として掲げてきたが、日本社会の支配者としての「母」「姑」という存在は、「弱小者としての女性を解放する」という目的に反する、厄介なものだったからであろう。いったん強大な権力者である「母」「姑」の視点を取ってしまうと、「女性=弱者」という見方は実質的に不可能となるからである。

[2]日本の女性学は、女性同士の連帯・団結を重要視して発展してきたと考えられる。従来は、「娘」「嫁」「妻」の立場を取ることによって、広く女性全体がまとまりを作りやすかった。しかるに、そこに「母」「姑」の立場を持ち込むと、(a)子供を持つ「母」の立場の女性と、未だ持たざる女性、および(b) 「姑」の立場の女性と、その支配を嫌々受けなくてはいけない「嫁」の立場の女性との間に亀裂が生じ、女性同士の連帯感、一体感が大きく損なわれると考えられる。そのため、女性全体の一体性を保つために、あえて「母」「姑」を無視してきたと考えられる。

これら[1][2]は、いずれも「臭いものにはふた」「自説を展開する上で都合の悪い事象は無視」という考え方であり、日本の女性学が、説得力のある内容を持った「科学」として発展していく上で、大きな阻害要因となると言える。日本の女性学が科学として今後も伸びていくには、「母」「姑」の視点を取り入れることで、

(1)「女性=世界のどこでも弱者」という見方を根本からひっくり返して、「日本社会においては、女性=強者である」として、女性に関する社会現象を正しく取り扱えるようにする

(2)女性同士の表面的な連帯感・一体感の深層にある、「母」と「未だ母ならざる女性(娘、妻)」、「姑」と「嫁」との対立を、連帯感・一体感が損なわれることを恐れずにとことんまで明らかにして、もう一度見つめなおすことで、今までの表面的なものではない、女性同士の真の、心の底からの新たな連帯の可能性を見出す

といったことが必要なのではあるまいか?

一方、日本の女性学が、「母」「姑」を軽視してきたのには、以下のような理由もあると考えられる。

[3]日本の女性学は、視点が、(男性が活躍してきた)社会組織(すなわち企業、官庁)における女性の役割や地位向上に向いており、その分、家庭の持つ、一般社会に対する影響力を過小評価してきたからである。要するに、家庭において「母」「姑」が権力を握っていることを仮に認めたとしても、その影響力はあくまで家庭内止まりであって、社会には影響が及ばないと考えているため、「母」「姑」を無視してきたと考えられる。

これに対しては、家庭こそが、社会における基本的な基地、母艦であり、そこから毎日通勤、通学に出かける成員たちが、いずれはそこに帰宅しなくてはいけない、最終的な生活の場、帰着地である、とする見方が考えられる。この見方からは、社会の最も基礎的なユニットが家庭であり、企業や官庁といった社会組織の活動も、家庭という基盤の上に乗って初めて成立するということになる。要するに、「家庭を制する者は、社会を制する」ということになる。

こうした見方が正しいとすれば、「母」「姑」は、企業や官庁で活躍する人々(その多くは男性)の意識を、根底から支え、管理、制御、操縦する、「社会の根本的な支配者、管理者」としての顔を持つことになる。要するに、家庭は、一般社会に対して大きな影響力を持つ存在であり、その支配者としての「母」「姑」を無視することは、日本社会のしくみの正しい把握を困難にする、と言える。そうした点でも、「母」「姑」を女性学の対象に含めることが必要である。

なお、日本女性学で「母」「姑」が無視されてきたのには、次のような推測も可能である。

[4]日本の女性学での主張内容は、そのまま女性たちの不満のはけ口となっていると考えられる。彼女たちにとって不満なのは、弱者としての「娘」「嫁」としての立場なのであって、「母」「姑」となると、社会的にも地位が高止まりで安定し、それなりに満足すると考えられる。女性たちは、自分たちにとって不愉快な「娘」「嫁」としての立場に異議申し立てをする一方、「母」「姑」については、その申し立ての必要がなくなり、そのため、日本女性学の主張内容から外れたと考えられる。

日本の女性学が、社会現象を正しく捉える科学として成立するには、上記のように女性自身にとって不満な点のみを強調するだけでは、明らかに片手落ちであり、何が不満で何が満足かという、両面を把握する必要があるのではないか?

以上、述べたように、今後の日本の女性学は、自らを「被支配者」「下位者」「弱者」として扱う、「娘」「嫁」の視点から、自らを「支配者」「上位者」「強者」として扱う、「母」「姑」の視点への転換を行うべきである。そうすることで、日本女性たちは、今まで正しく自覚できてこなかった、社会の根本的な管理者、支配者(administrator)としての自らの役割に気づくことができるはずであり、そこから、新たな社会変革の視点が見えてくると考えられる。

そういう点では、今後の日本女性学では、「姑」の研究、ないし「母」の研究が、もっと活発になされるべきであろう。

あるいは、従来の日本史のような歴史学においては、姑が日本社会の真の支配者である可能性が高いのに、今まで殆どその存在が言及されて来なかった。

今後は、歴史の分野においても、新たに姑の研究が必要である。

(初出2003年05月)

[要旨] 日本では女性が息子・娘と強力に癒着することで「母子連合体」を形成して、社会の最もベーシックな基盤である家族を支配しています。従来の日本の家族関係に関する「夫による妻の支配=家父長制」という現象も、実際は、上世代の母子連合体(姑-息子)による、次(下)世代の母子連合体(嫁とその子供)支配として捉えられ、「母性による(母性未満の)女性の支配=母権制」の一つの現れとして説明することができる、と筆者は考えます。

◇

1.日本を支配する母性

一般に、「日本の支配者」というと、表立っては、政治家とか官僚、大企業幹部といった人々が思い浮かぶのが普通であろう。しかし、実際には、彼ら支配者を支配・監督する「支配者の支配者」と呼び得る立場にいる人々が、表立っては見えない、隠れた形で確実に存在する。

そうした、日本社会の根底を支配する人々、すなわち日本社会の最終支配者は、実際には、一般に「お母さん(母ちゃん)」「お袋さん」と呼ばれる人々である。彼女たちには、日本人の誰もが心理的に依存し、逆らえない。日本男児は、肉体的には強くても、「お袋」には勝てないのである。日本は「母」に支配される社会である。従来、日本の臨床心理の研究者たちは、日本社会を「母性社会」と呼んできたが、この呼称は日本社会における「母」の存在の大きさを示していると言える。

当たり前のことであるが、「母」「お袋」と呼ばれる人々は、言うまでもなく女性である。しかし、従来、日本社会において女性の立場はどうかと言えば、男尊女卑、職場での昇進差別やセクシャルハラスメントの対象であるといったように弱い、差別されている被害者の立場にあるという考えが主流であった。

この場合、「女性」と聞いて連想するのは、若い「娘さん」とか、「お嫁さん」といった立場の人が主であると考えられる。「女」という言葉には弱い、頼りないイメージがどうしても先行しがちである。従来の日本の女性学やフェミニズムを担う人たちが「女性解放」の対象としたのは、「娘」「嫁」といった立場にある女性たちであった。

しかし、同じ女性でも、「母」という呼称になると、一転して、全ての者を深い愛情・一体感で包み込み呑み込む、非常にパワフルで強いイメージとなる。「肝っ玉母さん」といった言い方がこの好例である。あるいは、「姑」という呼称になると、自分の息子とその嫁に対して箸の上げ下ろしまで細かくチェックし命令を下すとともに、夫を生活面で自分なしでは生きていけないような形へと依存させる強大な権力者としての顔が絶えず見え隠れする存在となる。

「母」「姑」の立場にある女性は、強力な母子一体感に基づいた子供の支配を行うとともに、夫についても、自分を母親代わりにして依存させる形の「母親への擬制」に基づいた支配を行っている。家庭において、子供の教育、家計管理、家族成員の生活管理といった、家庭の持つ主要な機能を独占支配しているのが「母」「姑」と呼ばれる女性たちの実態である。

言うなれば、「母」「姑」は社会にどっしりと根を降ろし、父とは重みが段違いに違う存在である。そういう点で「母」「姑」には、日本社会の根幹を支配するイメージがある、と言える。しかるに、日本女性のこうした側面は従来の日本の女性学やフェミニズムでは、自分たちの理論形成に都合が悪いとして「日本女性には、母性からの解放が必要だ」などという言説で無視するのが一般的であった。要するに日本の女性学やフェミニズムの担い手たちは、自分たちをか弱い「娘」「嫁」の立場に置くのが好みのようなのである。

確かに、日本の夫婦・夫妻関係では、日本のフェミニストたちが「家父長制」という言葉を使うように、夫が妻を抑圧する、夫優位の関係に少なくとも結婚当初は立つことが多いように思われる。夫による妻に対するドメスティック・バイオレンス問題も、この一環として捉えられる。これは、「男性による女性支配」というように一見見えるのであるが、実際は、直系家族の世代連鎖の中で、夫の母親である「姑」が、我が息子を「母子連合体」として自分の中に予め取り込み、自らの「操り人形」とした上で、その「操り人形」と一体となって「嫁」とその子供を支配する現象の一環に過ぎないと取るべきであると、筆者は考えている。

つまり、一見、妻を支配するように見える夫も、実は、その母親=「姑」の「大きな息子」として「母性」の支配を受ける存在であり、「姑」の意を汲んで動いているに過ぎない面が強い。その点、彼は、母親による支配=「母性支配」の被害者としての一面を持つ。

「妻に対する夫優位」の実態は、「嫁に対する姑の優位」のミニチュア・子供版(姑の息子版)=つまり、「嫁に対する『姑の息子』の優位」に過ぎないと言える。夫が妻に対して高飛車な態度に出られるのも、「姑」による精神的バックアップ、後ろ楯のおかげである側面が強く、「姑」の後ろ楯がなくなったら、夫は妻を「第二の母性(母親代わり)」として、濡れ落ち葉的に寄りすがるのは確実である。

要するに、「母性による(母性未満の)女性の支配」というのが、日本のフェミニストたちによって批判されてきた「家父長制」の隠れた実態であり、そういう点で実際には、日本における「家父長制」と呼ばれる現象は、女性同士の問題として捉えるべきなのである。この場合、「母性未満」の女性とは、まだ子供を産んでいないため、母親の立場についていない女性(未婚の娘、既婚の嫁)を指している。

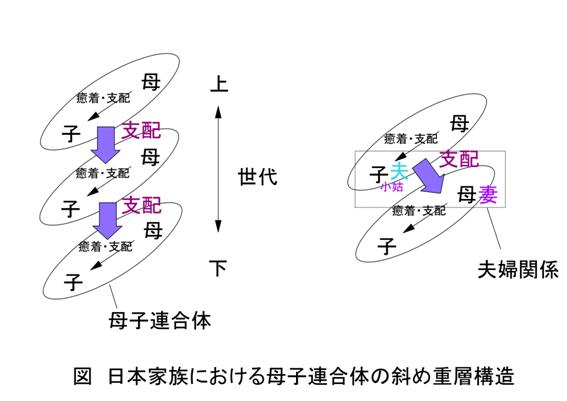

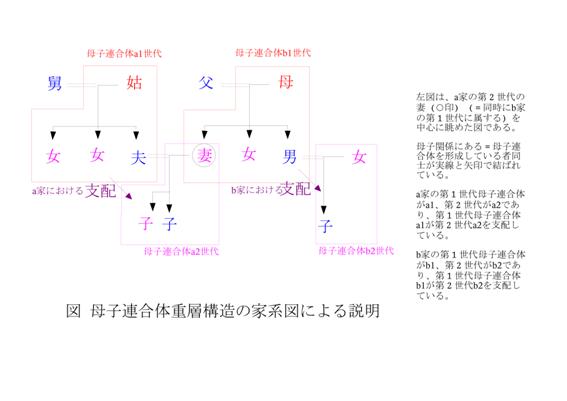

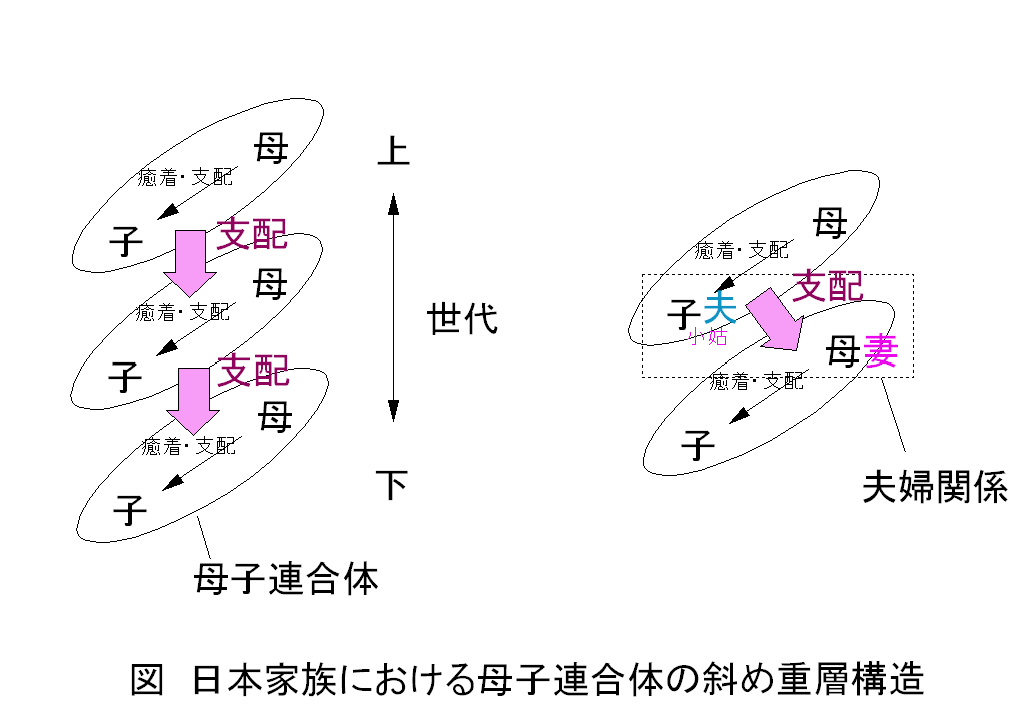

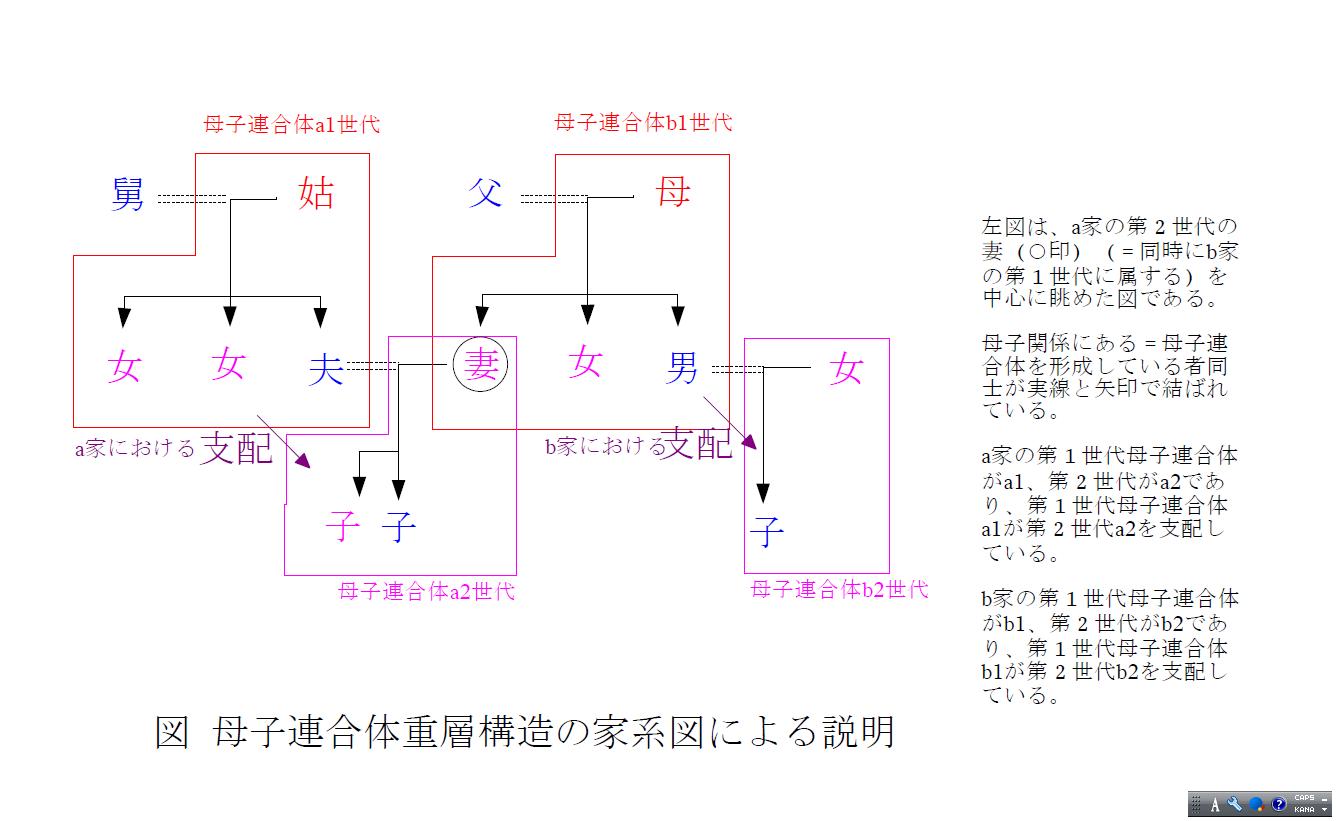

2.「母子連合体」の「斜め重層構造」の概念について

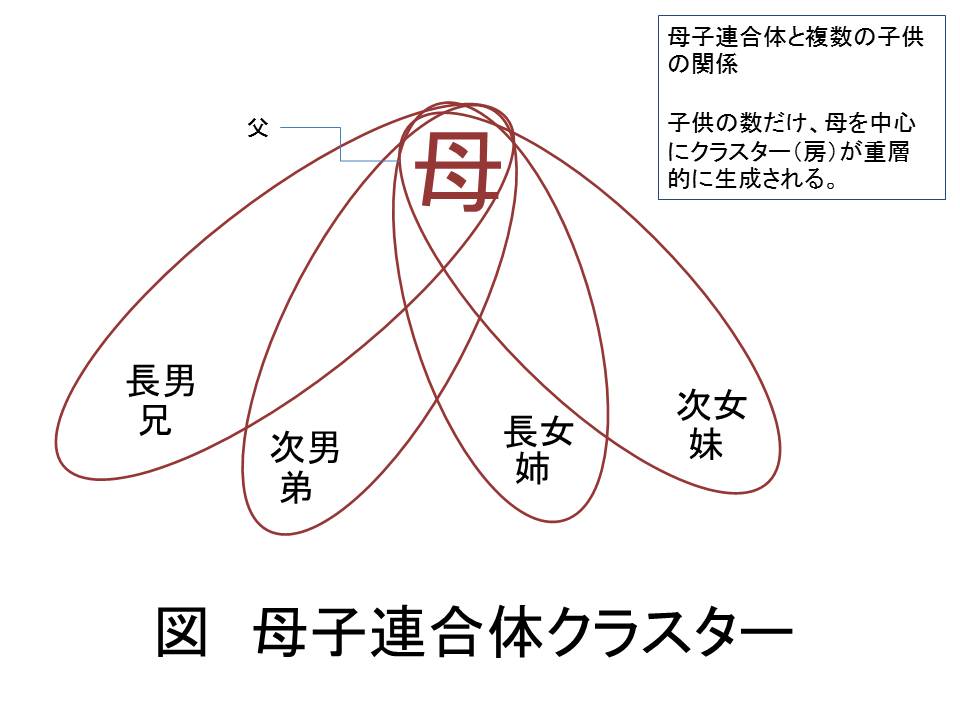

日本社会においては、母親と子供との間は非常に強力な一体感で結ばれている。これは従来、「母子癒着・密着」という言葉で言い表されて来た。この、父親を含めた他の何者も割って入ることを許さない母親と子供との癒着関係をひとまとめにして表す言葉として、ここでは「母子連合体(ユニオン)」という言葉を使うことにする。この場合、子供は、性別の違いによって息子・娘の2通りが考えられるが、「母子連合体」は、そのどちらに対しても区別なく成り立つと考えられる。言うまでもなく、母子連合体の中で、母は、息子・娘を親として支配する関係にある。

日本の直系家族の系図の中では、「母子連合体」は、複数が重層的に積み重なった形で捉えられる。世代の異なる「母子連合体」の累積した「斜め重層構造」、より分かりやすく言えば「(カタカナの)ミの字構造」が、そこには見られる。新たな下(次世代)の層の「母子連合体」の生成は、家族への新たな女性の嫁入りと出産により起きる。この場合、より上の層に当たる、前の世代の母子連合体が、より下の層に当たる、次の世代の母子連合体を、生活全般にわたって支配すると捉えられる。上の世代の母子連合体に属する成員の方が、下の世代の母子連合体に属する成員に比べて、その家庭の行動規範である「しきたり・前例」をより豊富に身につけているため、当該家庭の「新参者」「新入り」である下の世代の母子連合体の成員は、彼らに逆らえない。この「母子連合体の斜め重層構造」を簡単に図式化してみた。

ここで着目すべきことは、家族の系図において、夫婦関係のみを取り出して見た場合、夫=姑の息子は、上の世代の母子連合体に属し、妻=嫁(あるいは姑の息子にとって自分の妻になりそうな自分と同世代の女性)は、次(下)の世代の母子連合体に属する(か、属する予定である)という点である。夫婦間で夫が妻を抑圧・支配しているように見える現象も、実際は上の世代の母子連合体の成員(姑の息子)が、次の世代の母子連合体の成員(嫁)を抑圧・支配しているというのが正体であると考えられる。

要するに、姑が、息子を自分の陣営に取り込む形で嫁を抑圧しているというのが、夫による妻抑圧のより正確な実態と考えられる。この場合、夫は、(従来の日本女性学が「家父長」と称してきたような)自立・独立した一人の男性と捉えることは難しく、むしろ「姑の息子」「姑の出先機関・出張所」として、姑(母親)に従属する存在として捉えられる。嫁にとっては強権の持ち主に見える夫も、その母親である姑から見れば自分の「分身・手下・子分」「付属物・延長物」であり、単なる支配・制御の対象であるに過ぎない。

母子連合体の支配者は母親であるから、家族という母子連合体の重層構造の中では、実際には母である女性が一番強いことになる。これは、日本社会が、見かけは「家父長制」であっても、その実態は「母権制」であることの証明となる。

日本男性は、母子連合体において、母によって支配される子供の役しか取れない(母になれない)ため、家庭~社会において永続的に立場が弱いのである(上記の母子連合体説明図において、「父」の字がどこにも存在しないことに注目されたい。これは、日本の家庭において、父の影が薄く、居場所がないことと符合する。日本の家庭では、男性は、(その母親の)「子」としてしか存在し得ないのである)。

この辺の事情を説明するのが、「小姑」と呼ばれる女性の存在である。つまり、嫁として夫(の家族)に忍従してきた女性が、一方では、自分の兄弟の嫁に対しては、「小姑」として高圧的で命令的な支配者としての態度を取るという、矛盾した態度を引き起こしている、という実態である。要するに、女性は、2つの異なる世代の母子連合体に同時に属することができるのである。「小姑」として威張るのは、上の世代の母子連合体に属する立場を、「嫁」としてひたすら夫(の家族)の言うことを聞くのは、次の下の世代の母子連合体に属する立場を、それぞれ代表していると考えられるのである。

要は、上の世代の母子連合体の成員である、姑、夫(姑の息子)、小姑が一体となって、自分たちの家族にとって異質な新参者である夫の妻=嫁(下世代の母子連合体成員)を、サディスティックに支配しいじめているのであり、それは、企業や学校における既存成員(先輩)による「新人(後輩)いびり」「新入生(下級生)いじめ」と根が同じである。これらのいじめを引き起こす側の心理的特徴は、共通に「姑根性」という言葉で一つにくくることができる。

ここで言う「姑根性」とは、要は、相手を自分より無条件で格下(であるべきだ)と見なし、相手の不十分な点を細かくあら探ししたり、相手の優れた点を否定する形で、相手を叱責・攻撃し、相手の足を引っ張り、相手を心理的に窮地に追い込んで、自分に無条件で服従、隷従させようとする心理である。

日本の若い男性が、同世代の女性に対して、高圧的で威張った態度に平気で出るのは、単に「男尊女卑」の考え方があるというだけではない。自分たちが、未来の家族関係において、結婚相手の候補となる同年代の女性たちよりも、一つ前の世代の母子連合体に属することが決まっているため、母子連合体の「斜め重層構造」から見て、「嫁」となって一つ下の世代の母子連合体を構築するはずの同年代の女性を、自分の母親と一緒になって、一つ上の母子連合体の成員として支配することができる有利な立場にあるからである。

夫による妻への暴力であるドメスティック・バイオレンス(DV)は、夫による妻の暴力を利用した支配、いじめということで、一見、男性による女性支配に見えやすい。しかし、実際には、日本の家族の場合においては、妻=嫁を支配したり、いじめたりしているのは、夫だけに限ったことではなく、夫の母親である姑や、夫の姉妹である小姑も、夫の妻=嫁をサディスティックに支配し、いじめている。

この点、夫によるドメスティック・バイオレンス(DV)は、実は、上世代の母子連合体成員(姑、夫、小姑)による、下世代の母子連合体成員(嫁とその子供)の支配、いじめの一環に過ぎないと言える。要は、日本における夫による妻へのドメスティック・バイオレンスは、嫁いびりをする姑のいわゆる「姑根性」と根が同じというか、その一種なのである。家風、その家の流儀を既に身につけた成員(姑、夫、小姑)=先輩による、家風をまだ身につけていない新人、後輩(=嫁)いじめの一種とも言える。

この場合、男性が高圧的になれるのは、男性自身に権力があるからでは全然なくて、心理的に(一つ上の世代の)母子連合体を一緒に形成する自分の母親という後ろ楯があるからであり、そこに、日本男性の母親依存(マザーコンプレックス)傾向が透けて見えるのである。

夫が妻に対して、高飛車で命令的で、乱暴な態度に出られるのも、夫がその妻よりも、一つ上の世代の母子連合体に属することで、妻とその子供が形成する次の下位世代の母子連合体を支配することができるからである。

この場合、見かけ上は、夫は妻(嫁)よりも常に優位な立場にいることができる訳であるが、だからと言って、それが日本社会において男性が女性よりも優位である証拠かと言われると、それは間違いであるということになる。つまり、夫は男性だから優位なのではなく、「姑の息子」だから=妻よりも1世代前のより上位の母子連合体に属するから、妻よりも優位なのである。

要は、夫(姑の息子)による妻(嫁)の支配は、小姑による嫁の支配とその性質が同じである。夫も小姑も、嫁よりも一つ上世代の母子連合体の成員=嫁にとっての先輩だから、嫁を共通に(嫁を後輩として)支配できるのである。この場合、言うまでもなく、夫は(小姑も)、その母と形成する母子連合体の中で、母である女性の支配を受ける存在である。

要するに、夫は、母親である姑と癒着状態で、その支配下に置かれており、その点、日本社会において本当に優位なのは、「母=姑」である女性であり、その息子として支配下に置かれる男性(夫)ではない。この点、日本は女性=母性の支配する社会であり、男性社会ではない。

日本の家庭においては、先祖代々、夫が威張って、妻が服従的な態度を取ることが繰り返され、それが、日本の家庭は、男性優位という印象を与えてきたわけであるが、実際には、その高飛車な夫が、その母親である姑の全人的な密着した支配下に置かれた「姑の付属品、出張所」に過ぎない存在であることを考えれば、日本の家庭は、実際には先祖代々恒常的に、母性=女性優位である、と言える。

おとなしく夫に従属しているかに見える妻も、実際のところ、その子供と強力に癒着して、何者も割って入ることのできない強烈な一体感のうちに、自分の子供を支配している。妻の子供(息子)は、大きくなっても、その母(夫にとっての妻)と強い一体感を保ち、母に支配された状態のまま、結婚をする。そして妻は、その息子を通して、新たな結婚相手の女性とその子供を支配することになる。

要するに、母子連合体においては、母はその子供(息子、娘)の全人格を一体的に、息苦しい癒着感をもって支配する存在である。日本の直系家族は、その母子連合体が、上世代の連合体が下世代の連合体を支配する形で積み重なって形成されてきた。日本の直系家族は、「母による子供の支配」の連鎖、重層化によって成り立ってきたと言える。

こうした母子連合体重層化の考え方は、「日本の家族において、夫婦関係が希薄で、母子関係が強い」、という家族社会学の従来の見解とも合致する。日本の家族では、各世代の母子連合体に相当する母子関係が非常に強力で家族関係の根幹をなしており、夫婦関係は、異なる世代の母子連合体同士を単にくっつけるだけの糊の役割を果たしているに過ぎないため、影が薄く見えるのである。

以上述べた母子連合体重層化のありさまを、家系図の形で表した図を作成した。

母と複数の子供との関係は、母子連合体の重層的なクラスターとして捉えられる。以下の図を参照されたい。

以上述べたように、日本では女性が「母子連合体」を形成して、社会の最もベーシックな基盤である家族を支配している。従来の日本の家族関係に関する「夫による妻の支配=家父長制」という現象も、実際は、上世代の母子連合体による、次(下)世代の母子連合体支配として捉えられ、それは、母子連合体の中における母による息子・娘の支配という関係を視野に入れることで、「時系列的に上位(前)の世代の女性(母性=姑)とその配下の子供(息子=夫、娘=小姑)による、下位(後)の世代の女性(嫁またはその候補)の支配=母権制」の現れとして説明することができる。

以上は、日本の家族について説明したものであるが、この「母子連合体」の概念は、育児における母子癒着の度合いが強い他の東アジアの社会(中国、韓国...)における家族関係にも応用可能と考えられる。

(初出2002年04月)

[要旨] 日本の会社や官庁は、その性質が母性的と捉えられます。筆者は、その際、成員の母親が、自分の子供(主に息子、男性)を組織へと没入させ、完全帰属させる心理を生み出しており、組織を「母性的」たらしめる原動力・エネルギー源となっていると考えます。母性的組織としての日本の会社・官庁を成立・維持させているのが、成員の母親たちであり、従来「日本的経営」と言われてきた経営のあり方の特徴は、「母性的経営」と呼ぶことができると捉えます。

◇

1.母性的組織と成員との関係

日本の会社・官庁といった組織は、成員同士の温かな全人格的一体感、包含感を重んじ、組織の「ウチ」「ソト」を厳しく峻別して閉鎖的な態度を取る、成員の組織への依存心(「寄らば大樹の陰」)を育むなど、成員に対して母親のように接する、母性的な性格を色濃く持っている。そうした組織のあり方は、例えば「母性的組織」と呼ぶことができる。

母性的組織に属するのは、その成員にとっては、あたかも実際の「母の胎内」に抱かれているのと同じような温かい一体感をもって捉えられる。

日本の会社・官庁組織は、それ自体が、一つの大きな「母的存在」として成員の前に現れる。日本人にとって、会社、官庁に就職することは、「母の胎内」に入り込み、その中に抱かれるのと同じ感覚である。

日本の会社・官庁組織の成員は、組織と全人格が完全に一体化しており、自分と会社を、ドライに切り離して考えることができない。日本の会社は、母性的組織なので、成員は全人格を拘束され、捧げなければいけない。成員は、自分の周囲を、母性的組織としての会社・官庁に完全に包囲されており、逃げ場がない。

日本男性は、会社・官庁で全てのエネルギーを使い果たす。会社が、自分の人生にとって100%である。その点、母性的組織は、成員の全てを包み、呑み込み、吸い取る、と言える。

全てのエネルギーを会社で使い果たした男性は、自宅に戻って、母や妻に対して「自分の世話をしろ」と寄っ掛かってくる。母の場合は、自分の子供だからその態度を十分許容できるが、妻の場合は、元は赤の他人なので、男性(夫)の態度に、気遣いが足りないと感じ、不満に思う。

組織で働く男性たちは、そもそも疲れていて気遣いする余裕がない。もともと、「自分のことを世話してくれて当然」と思っているので、思わず横柄な態度に出てしまう。

組織の成員が、組織に全人格を束縛されても、何ら意に介さず、むしろ満足感を得ているようなそぶりを示すのは、成員の持つ、組織に温かく一体感をもって抱かれたいという欲求が根底にある。それは、母親を求める欲求と根が一緒である。母性的組織の持つ温かい一体感が、成員を仕事から抜けにくくさせている。

成員にとっては、会社の組織目標に自己の人生目標が一致している。と言うよりは、会社の目標に自己を没入させている。組織目標に自分を合わせている。合わない面を無意識のうちに殺している。これは、一種のマゾヒズムである。

日本の会社、官庁のような母性的組織は、成員の全人格を呑み込み、掌握・管理し、成員の全エネルギーを吸い取る。成員に全エネルギー、全時間を自分のために費やさせる。

日本では、所属する組織に全時間を費やすことが理想的な男性像とされている。遅くまでサービス残業をして組織に尽くさせるような心理的な仕組みが出来上がっている。所属組織のための労働を最優先に考える「労働至上主義」、自分の所属する組織のことを何をさておいても第一に優先させる「所属組織第一主義」が、母性的組織のイデオロギーである。

成員は、組織の中で、自分の全てを消費・燃焼させる。残りは、もぬけの殻状態である。

一方、成員にとっては、母親に対するのと同じ、周囲との一体感を求める要求を、会社・官庁組織に属することで満たすことができるというメリットがある。会社・官庁組織が、母親の温もりと同じ快感を成員に対して与えている。成員は、自分が心の奥底で求めている温かな相互一体感を満たすために、積極的に、会社・官庁組織に入ろうとする、という側面もあることを忘れてはならない。

2.母性的組織と「専業主婦」

組織のために100%働いた成員は、自分で自分のことを世話する余力、余裕がない。そのため、組織の外側に成員のサポートをする役目の人間、成員の管理・世話役の存在が必須となる。それが、従来「専業主婦」と呼ばれてきた人々である。彼らは、母性的組織の外側にいながら、実は、母性的組織の申し子、協力者なのである。

専業主婦が家を守らずに外に働きに出る(兼業になる)と、組織成員の心理的バックボーンとしての役割がおろそかになる。組織成員のサポートが十分でなくなり、成員が不安を覚えて十分な働きができなくなると、組織で働く側からは見なされ、非難の対象となる。専業主婦がいないと、母性的組織は、成員のサポートが不十分になり、維持ができなくなるのである。

専業主婦は、組織成員を心理的に支えるために「100%専業」でなければならない。日本において女性一般の職場進出を阻んでいる理由が、実は日本の職場組織が母性的だからであって、成員に組織に対して100%の一体化・献身を求めるからだということになる。この現象は、キャリア指向の「女性」と「母性」的組織との対立として捉えられる。

日本において、女性に学歴が求められず、会社でも昇進差別があるのは、女性が劣った存在と見なされているからでは全くない。それは、若い女性に対して、「専業主婦」という、母性的組織の維持に非常に重要な役割を果たすことを受け入れる方向へと進路を取るように、「専業主婦」以外の道をわざと魅力なく見せるというやり方で社会的誘導が行われている証拠である。

専業主婦業の内容と学歴とは今のところあまり関係がないので、わざわざ高い学歴を取ってもあまり意味がない。また、母性的組織にとっては、大勢の女性たちに会社に居残られることで、成員の組織外サポート役としての「専業主婦」の供給が不足するのも困る(成員の結婚相手が「専業主婦」でないせいで、成員が組織のために全力投球してくれなくなるから)ので、わざと待遇を悪くしているのである。

ちなみに、専業主婦は、組織成員の全人格的な管理・制御を行う「管理者administrator」として、振るうことのできる実質的な権力は、管理される立場である男性を上回る。それは、特に、専業主婦が成員の母親である場合に言えることである。

母性的組織の成員が女性の場合、組織外のサポート役、世話役に異性の男性を見つけることが難しい。男性は、組織で働くことがデフォルトとして考えられているからである。組織外の世話役は同性の女性が想定されてしまう。そのため、組織で働き続ける、組織内で出世しようとする女性は、結婚出来ず、独身を貫く事になってしまいやすい。

そうかといって、結婚すると、男性に、組織の外でサポート役になることを求められ、組織内で働き続ける事を止めなくてはいけなくなる。これは、江戸時代の御殿女中以来の、母性的組織で働く女性が抱える根本的な課題である。

もちろん、組織外でのサポート・世話役(専業主婦)の役目には、家計管理の元締め、子供の全人格的統制・教育といった重要でうま味のある役得がある。特に、「母」になると、自分の子供(特に息子)を完全に「子分」にして操縦でき、会社や官庁に好きなように再投入できるようになるため、そのうま味が格段に上昇する。

3.母性的組織と成員の「母親」

従来は、専業主婦というと、妻の立場ばかりがクローズアップされ、関心を集めてきた。しかし、実は、母の立場の方がより重要である。つまり、自分の息子・娘を、組織に送り込む存在としての「母」である。

成員を、母性的組織の一員として、組織内での自己のエネルギーを完全燃焼へと向かわせるのに、成員の母親の果たしている役割が非常に大きい。母親こそが、自分の子供(主に息子、男性)を組織へと没入させ、完全帰属~全エネルギーを燃焼させる心理を生み出している。また、組織を「母性的」たらしめる原動力・エネルギー源となっている。母性的組織を成立・維持させているのが、成員の母親なのである。

母性的組織の主役は男性であり、母性の本来の担い手である女性ではないという、逆説的な現象が起きている。男性が母性的な行動を取っている。彼らは、母なる組織に一体感・甘えを求めて、没入・帰属している。そうした母性的な行動を取らせているのが、男性たちの母親である。彼女たちが母性的組織の本当の生みの親なのである。

母親がなぜ息子を組織に強く一体化させるかと言えば、母親が息子を自分の自己実現の駒、道具として使っているからである。母親は息子を組織へと駆り立て、組織内での出世競争に邁進させる。息子が組織内で偉くなる事が、すなわち、自分にとっての自己実現ということになる。妻も、母親と同じ考えを継承する。

母親は、また、息子以上に「(息子の)会社人間」である、という側面を持つ。彼女らは、息子の勤めている会社の業績や社会的なステータス(どの位、格が高いかなど)の上下に、まるでわがことのように一喜一憂する。母親自身が、息子の所属する組織と心理的に一体化したかのように振る舞うのである。

母親は、息子に組織に全人格的に一体化させて、息子が「自分(息子自身)⊆組織」と見なすように仕向ける。そして、息子に、「会社人間」として、所属組織の中で全エネルギーを出して組織の業績向上・格上げに寄与させ、他の成員との間で昇進競争をさせることで、息子の組織の格上げ=母親自身の格上げ、息子の昇進=母親自身の昇進、のように見なす。組織の社会的格式の上下は、組織成員の母親の社会的格式の上下と連動している。組織成員同士の昇進競争は、実はその背後に、彼らの母親同士の競争という側面を隠し持つと言える。

(注)この場合、上記の官庁・会社に入った息子を昇進に駆り立てる母親の行動は、「教育ママ」の取っている、自分の子供を少しでもいい学校に入学させるために、子供を叱咤激励する行動と共通する。

こうした母親による息子(=組織成員)の私物化やコントロールは、母親と息子が、相互に癒着し、強い絆で結ばれる「母子連合体」を形成しており(「母子連合体」の概念の説明は、本書の他セクションを参照して下さい)、息子が、程度の差はあれ、自然と母親の意を汲んで自発的に行動するからこそ可能となる。

母親にとって自分の子供、特に息子を活躍させるのに望ましい組織像を実現したのが、母性的組織としての日本の会社、官庁である。息子の組織での活躍が、そのまま母親の自己満足につながる。言わば、母性的組織は、組織成員の母親にとって、主要な自己実現の場なのである。一方、組織にとっては、成員の母親は、成員(自分の息子)に一生懸命組織のために働くように仕向けてくれる、組織活動のエネルギー源として欠かせない存在である。

日本の会社、官庁の性格が母性的なのは、成員がその母親の意を汲んで行動するため、相互の一体感や相互依存を重んじるなどといった、成員の母親の意向・価値観を反映した、母親好みの性格を持つように至ったと言える。その点、日本の会社・官庁の真の主役は、表面的に主役として振る舞っている男性成員ではなく、彼らを自分の自己実現の駒として、より上位の地位を目指して働くようハッパをかけている母親たちであると言える。母性的組織の真の支配者は、成員(社長、管理職~平社員)の母親である。

日本の会社、官庁は、自分の母親たちによって母性色=真っ赤な赤色に染められた「真っ赤な戦士」「赤色兵士、兵隊」(男性のことが多い)の着ぐるみのキャラクタが表に出て活躍しているさまを思い浮かべて貰えると分かりやすいかも知れない。活躍しているのは確かに男性メインなのかも知れないが、彼らは自分たちの母親によって、完全に赤い母性の色に染まり、その行動は、母性的、女性的色彩の強い、集団主義、和合、協調性の重視、年功序列、リスク回避メインのものになっている。この場合、男性自身が活躍しているというよりは、男性を母性色に染め上げた大本の母親、女性が実質的に活躍していると捉えることができるのではないだろうか。こうした(実質母性に支配された)上辺だけの男性の活躍の場である会社、官庁を、男社会だと呼ぶのは不適当と感じる。

また、母親は、組織のために100%エネルギーを尽くす自分の息子に対して、彼をサポートする次世代の世話役、専業主婦を、自分の嫁として求める。その点、キャリア志向の若い女性を邪魔する「専業主婦」「良妻賢母」イデオロギーは、実は、男性の「母」「姑」の要請に基づくものである、とも言える。要するに、フェミニストや女性学者によって批判されてきた、女性は専業主婦であれとする「専業主婦」イデオロギーは、実はキャリア志向の女性と同性である、(男性たちの)「母」「姑」=女性によって担われてきた側面があるのである。

また、会社で働く女性の中には、「男性が仕事に専念して、会社の重役とか偉い地位を独占している。自分たちは偉くなれない。」と男性を批判する人たちがいる。実際のところ、そうした、会社の仕事ばかりを一生懸命やって、家事をほとんど手伝わず、会社で昇進することに必死な男性たちを作り出しているのが、彼らの母親や、母親代わりの専業主婦指向の妻たちなのである。彼らの母親たちが、彼らに、もっと仕事をしてもっと偉くなりなさいとハッパをかけているのであり、彼らを必死になって働かせる影の原動力となっている。会社で働いていて、男性たちのせいで昇進できないと不満をもらす女性たちは、自分たちの本当の敵が、実は、自分たちと同性の女性たち=(男性の)母親たち、あるいは(男性の)母親代わりの専業主婦指向の妻たちであることに気づいていないのである。

会社の中で女性たちが昇進するようになるには、男性たちの母親や妻たちが、自分の自己実現の駒として男性たちをあてにするのを止めさせるしかない。つまり、男性たちの母親や妻たちが、自分の自己実現を、男性経由でなく、自分自身で行おうと決心させるしかない。彼女らが、男性を昇進へとせき立てるのを止めれば、男性は、必死になって家庭を省みずに働くのを止めて、自ずと仕事以外にも生きがいはいろいろあることに気づくだろう。そうすれば、従来男性にかかっていた仕事への圧力が弱まり、昇進へせき立てられる気持ちも弱まり、女性に道を譲るようになる。その分、女性が活躍して、昇進する余地がどんどん開けてくる。

要は、男性たちの母親(妻)が、息子(夫)の昇進を自分の生きがいとすることを止めさせるのが、日本の会社・官庁組織において、女性たちが(男性並に)昇進するようになる一番の早道と言える。このことは、今までほとんど誰も言及して来なかった重要事項である。

その他、自分では給与を稼ぐことをせず、息子(夫)の経済的稼ぎをあてにしてATM(現金を女性側で一方的に勝手に引き出せる、自動現金預け払い機)扱いし、少しでも多く稼いでくるように、尻を叩いて働かせ、昇進をせき立て、かく言う自分は、家庭の財布の紐をがっちり掌握しているのをいいことに、息子(夫)に最低限の小遣いしか渡さない一方、自分は握っている家計の弾力的運用で自由に高い買い物を楽しみ、なおかつ「三食昼寝付き」の生活を希望し、息子(夫)の稼ぎが悪くて、自分も働かなければならなくなったら、「甲斐性のない息子(夫)だわね」と悪態をつきながら、仕方なく働きますか、というところが本音の、専業主婦指向の女性たちが未だに数多く存在し(というか未だ主流であろう)、彼女たちが、男性を精神的余裕なく、給与稼ぎや昇進目当ての仕事に没頭させるのに多大な貢献をしているのである。こうした女性たちをなくすのも、日本の会社・官庁組織において、従来男性にかかっていた仕事への圧力が弱まり、女性たちが(男性並に)昇進できるようになる上で極めて重要であると言える。

ちなみに、日本において、従来、性別役割分業を支持し、妻に対して、「専業主婦になって欲しい。仕事して欲しくない。」と宣言する夫は、たいがい、上記の母親の欲求を、そのまま汲んで妻に対して反映しているのが実情であると言える。

4.母性的組織の持つ隠れた罠

母性的組織には、母親の視点から見ると、もう一つの隠れた側面がある。それは、息子を嫁から切り離すため、息子を嫁に奪われないようにするため、息子を嫁の待つ家庭に帰らせずに、組織(会社、官庁)に没入させる、という側面である。それは、母親自身と息子との母子連合体(相互癒着関係)を維持するとともに、嫁の世代における母子連合体を再生産する。

夫は「家族(妻子)のため一生懸命働く」と言う。彼らは収入を得て、家族の経済的な支えとなろうとして、仕事に自分の全時間を注ぎ込む。しかし、そのことが、夫の思いとは裏腹に、家族(妻子)とのコミュニケーション不足をもたらし、家庭内での妻子からの疎外につながっている。

実際のところ、夫の注意・関心は、自分の働く組織に全面的に絡め取られている。と言うのも、夫は、関心・注意を、自分の属する会社・官庁組織に専ら向けるように、母親によって無意識のうちに仕込まれているからである。夫の家族(妻子)とのコミュニケーション不足や、家庭内孤立は、(息子に自己実現の夢を託すとともに、息子と嫁を切り離そうとする)夫の母親によって暗黙のうちに仕組まれた事態である。

そうした、(自分の所属する会社を一次として)自分の家庭(妻子)を二の次にしてしまう後ろめたさが、「自分は家族のために一生懸命自分を犠牲にして働いているんだ」という言い訳になる。そして、家族のために働いているという言説の正当化のために、自分の家庭に対して及ぼす力を最大限に見積もろうとし、それが、自分自身を家父長と強迫的に見なそうとする原動力となる。

単に、夫-妻のラインを見ただけでは、夫妻のコミュニケーション不足、夫によるコミュニケーション能力の欠如としか見えない現象が、実は、母-息子(=夫)のラインに注目する事で見えてくる。なぜ、息子=夫が一生懸命会社勤めをするか、なぜ妻とコミュニケーションしないかが見えてくる。

緊密な母子一体感のうちに、母親が息子(自分の子分)に対して、母親自身の自己実現の手段として、組織で一生懸命働いて出世・昇進するようにハッパをかける。組織で働く息子は、母の自己実現のための手先である。それとともに、母は、息子に組織で全ての力を吐き出させ、妻=嫁との間でコミュニケーションを行うためのエネルギー余力が残らないようにして、夫妻(息子と嫁)間を分離させようとする。息子は、こうした母の戦略に、気づかぬ内にまんまと嵌まっているのである

5.母性的組織と白紙採用・終身雇用

母性的組織は、内部で強固な(成員相互の)一体性・同質性を保持する分、対外的には閉鎖的であり、集団内と外とを厳格に区別し、ヨソ者に対して門戸を閉ざす。

例えば、日本における中央官庁や大企業では、成員の採用の機会は新規学卒一括採用がほとんどで、白紙状態でまだどの社会集団の色(しきたり、組織風土など)にも染まっていない若者に対してのみ門戸を開く。この慣習は「白紙採用」という言葉で言い表すことができる。そこでは、本格的な中途採用の道は閉ざされている。純血性を保った自集団(「ウチ」)内で他集団に対抗する形で強固に結束し、内部に縁故(コネ)の糸をはりめぐらす。

日本における母性的組織は、強固な閉鎖性、純血指向性を持ち、基本的に新規学卒一括採用の際しか外部に対して採用の門戸を開こうとしない、中途で所属する社会集団を変更することを許さない。学生は事実上一生に一回しか、中央官庁、大企業といった、社会的に大きな影響力を持つ組織に入れるチャンスがないので、そこでうまく希望の組織に入ることができるように、学歴や、学閥のようなコネの獲得に躍起となるのである。

また、いったん集団に入ると、定年やリストラなどで用済みになるまでその中にずっとい続ける(浮気をしない)こと=「終身雇用」が要求される。

白紙採用や終身雇用がなぜ必要か?組織内成員の同質性を確保し、成員間に強固な一体感を持たせることを可能とするために必須である。

いったんある組織に入った成員は、全人格的にその組織固有の色に染まることになる。この場合、「色」とは、その組織固有の規範、しきたり、慣習、心理的風土といったものを表している。

成員は、「白紙」の場合のみ、その組織固有の「色」に染め上げることができる。同じ「色」を持つ成員同士は、互いに同質であり、強固な一体感で結ばれる。こうした組織内の同質・一体性を強く求めるのが、母性的組織の特徴である。そうした点から見ると、組織成員を同一の色で染め上げる上での前提条件となる「白紙採用」は、組織成員の同質性・一体性を確保しようとする母性的組織にとって必須であることが分かる。

成員が既に「他の色付き」の場合には、既に付いている色がじゃまをして、組織本来の色に染め上がらないため、「色」の面で他成員との間の一体性、調和を乱すこととなる。母性的組織では、「他の色付き」は、そうした点で、本質的に忌避されることになる。

白紙状態の若者は、一回ある組織に入ると、その組織固有の色に染まった「色付き」になる。そうなると、他の組織にとっては既に「他の色付き」となり、忌避すべき存在となる。そのため、いったんある組織に入ってその組織固有の色が付いた者は、他の組織に移ることができず、一生、最初に入った組織で過ごさなければならない。

母性的組織においては、自分たちとは違う「他の色付き」のヨソ者は、自分たちとは異質な分子であり、自分たちと行動様式が異なり、何を考えているか分からないので安全でない、一緒になると自分の属する集団のしきたりや風紀を乱すことを平気でされるのではないかと不安で、安心できないと考える。「他の色付き」のヨソ者を中に入れることが、組織成員相互の一体感の保持に悪影響を与えるという母性的な心配が、気心の知れた安全な身内だけで身辺を固めようとする、閉鎖的な風土を生み出す要因となっている。

なお、この「他の色」付きの忌避は、身内集団内部の一体感を保つため、ヨソ者が入るのを防いでいるという点、母性が好む互いの一体融合性を維持しようとする働きに通じるものがある。

成員は、ある組織の色に染まると、他の組織には、「既に、他の色付きである(白紙でない)」と見なされ、自分たちとは違う「色」を持つ者=組織の同質性、調和を乱す者として疎んじられ、移ったり入ったりすることができない。そのため、よくも悪くも最初に入った組織に「飼い殺し」になり、一生をその組織で過ごすことになる。これが母性的組織において「終身雇用」現象が起きる真の原因である。

成員の「終身雇用」は、成員の「白紙採用」と表裏一体の関係にある。この両者は共に、母性的組織における成員の出入りを決定する慣習であり(「白紙採用」が組織への「入り」、「終身雇用」が組織からの「出」に関わる)、互いに切り離せないものである。その点、「白紙採用」も「終身雇用」も、両方とも組織の母性性を保つ上での根幹に関わる重大な特徴である。

こうした、「組織内=同一色への染め上げ」へのこだわりが、日本の中央官庁・大企業のような母性的組織において、成員の中途採用を妨げる大きな要因となっている。

また、ある組織にいったん入ってその組織の色に染まると、他組織への転進が効かないという現象は、「どの組織に入るか」という最初の選択で失敗した若者にとって、そのままでは人生のやり直しが効かないことを意味する。最初の組織選択で失敗した者は、一生後悔しながら、その組織に「飼い殺し」になる他ない。組織から出て、「ベンチャー起業家」として自分で一旗上げる途も存在するが、困ったことに、日本のような母性的な(女性優位の)風土の社会では、「ベンチャー」は、冒険的過ぎる、危険すぎるとして嫌われ、十分な社会的サポートが得られないのが現状である。

こうした「組織選択における、やり直し不能性」は、母性的組織の抱える大きな問題点の一つである。

こうした「終身雇用」「中途採用の忌避」といった性質は、成員間の全人的一体感を重んじる閉鎖的な母性的組織において本質的、不変的なものであり、欧米流の父性的組織(成員の出入り流動性、組織の開放性を重んじる)が優勢になった際に一時的になりを潜めるだけで、その本質は変わっていないので、時流の変化に伴い、再び不死鳥の如く生き返ると考えられる。

6.「母性的経営」 -組織分析における「母親中心」視点の重要性-

日本の会社・官庁の組織が母性的となるのは、組織成員が母親の色に強く染まっているためであり、成員の母親たちの力が強く作用している証拠である。組織成員は、母親の意向を汲んで仕事をしている側面が強い。日本の会社・官庁組織は、男性たちが主に活躍しているので、男性中心と一見間違えやすいのであるが、実際は、彼らの母親の強い息がかかった、彼らの母親の意向によって左右される、実質的には母性中心(と言うことはある意味、女性中心とも言える)の組織なのである。

要するに、男性が彼ら自身の母親の支配を受けているため、いくら要職を男性が占めていても、組織は母性的となるのである。

欧米のように、ドライな父性的社会では、父親=男性を、社会の中心に据えて、社会を分析するのが有効である。しかし、それを、今まで日本の学者たちがしてきたように、欧米生まれの「家父長制」社会の理論を、日本のようなウェットな母性的社会にそのまま当てはめようとすると、社会はうまく分析出来ない。

日本のようなウェットな母性的社会では、母親役の女性を、社会の中心に据えて、母親の社会に及ぼす影響を常に念頭に置きながら、社会を分析すべきである。すなわち、母親を分析対象となる社会の中心に据えて考える、「母親中心の視点」が求められるのである。それは、母性的組織の分析においてもそうであって、組織の外にいて、組織とは一見関係ないはずの、組織成員の母親の持つ、組織に対する影響力の巨大さを、今後はもっと重視すべきであろう。

従来言われてきた「日本的経営」は、その経営のあり方が、組織構成員の母親の息のかかった、母性の影響下にある「母性的経営」であり、その特徴(集団主義、年功序列、終身雇用、護送船団、規制と談合・・・)は、総じて女性的・母性的な価値観に基づくものである。一方、バラバラに独立した個人の自由競争に基づく「欧米的経営」は、「父性的経営」と呼ぶことができる。今後は、日本的経営の分析において、その女性的・母性的性格により重点を置くことで、経営組織のあり方をより的確に把握できる、と言える。

日本の官庁・会社のような、成員相互の一体感、対人関係や協調性を重んじるウェットな組織は、もともと、個人主義的で互いにバラバラなのを好む、その本質がドライな男性にはとうてい作れない。こうした日本的経営組織の実現には、ウェットさを備えている女性、母性の強い力が必要なのであって、その点、日本的経営組織の真の作り手、創造者は、成員たちの母親であるということができる。

7.会社マザコン

日本の男性は、所属する会社(や官庁)に、心理的に強力に帰着、癒着している。そこには、会社との強力な一体化、会社への甘えが見られ、会社に対して、強い紐帯を感じていると言える。というか、所属する会社無しには、何もできない、自我が成り立たない感覚がある。

例えば、日本男性では、定時後に彼女とデートの約束をしている時に、会社から追加の仕事を命じられると、デートをキャンセルして会社の仕事をこなすということが、まだ多く見られる。この場合、男性は、彼女よりも、会社を、心理的に優先させており、会社が最終的な心理的帰着の対象となっていると言える。

日本男性が、会社で働くことをひたすら優先し、家庭を省みない、育児に参加しないのも、彼が、会社に心、魂を完全に奪われ、支配されているからだと言える。

この場合、一体化、甘えの対象である会社は、当の男性にとって、母親と同じ役割を果たしていると言える。対象との一体化、甘えは、父性ではなく母性につながるものであり、マザコン男性における母親の役割を、会社が果たしているのである。こういう日本男性の会社に対する、会社を母親代わりとしてその中に帰属しようとする、根本的な心理的依存は、「会社マザコン」といった言葉で呼ぶ事ができる。

8.会社母艦説

日本男性は、会社で働く、給与を稼ぐことに専ら心を奪われ、家庭を省みない、重んじない。それは、彼にとって、家庭ではなく、会社が「母艦」だからである。

専業主婦の妻とかからの見方だと、会社は、自分の運営する家庭から会社に出かけ、仕事をして、また自分の家庭に帰ってくる存在だと考えられている。これは、夫を、家庭という「母艦」から、飛行機として飛び立って、また舞い戻ってきて、休息する存在と捉えるものであり、こうした考え方は「家庭母艦説」と呼べる。

しかし、日本男性の会社への癒着ぶりを見ていると、上記の「家庭母艦説」は、彼には当てはまらないと考える方が理に適っている。この場合、日本男性が実際に取っているのは、「会社母艦説」(ないし職場母艦説)であると考えるべきである。

「会社母艦説」とは、会社こそが、自分の本質的に帰着、癒着する対象であり、家庭は、仮の帰着場所、立ち寄り場所に過ぎないとするものである。要は、自分が、会社という母艦に直接つながっている一級の主要構成員であり、一方、自分の家族は、そこに依存的にぶら下がる、厄介になっている二級の、劣った構成員と見なす考え方である。自分が主である家庭を、自分が所属する会社という母艦に結びつけ、その配給管、パイプ役を担い、会社という主要な幹から、家庭という従属的な枝に、養分を供給する元締めの役割を担っている、という高いプライドが、そこには存在する。

まず会社があって初めて自分がある、という「まず会社ありき」という見方を取ると共に、自分の家庭は、自分という会社からの養分を供給するパイプ役無しには成り立たないんだという強い自負、自分の家庭に対する優越感が、日本男性には見られる。

生きていくための養分をくれる会社を最も重要な存在と考えて、そこにしがみつくと共に、自分の家族をそのおまけと考え、自分の役割を、会社から配給される養分を家族に与える主要なパイプ役と捉える「会社母艦説」こそが、日本男性が、会社に対してやたらとヘコヘコすると共に、自分の家族に対して、何事も会社優先で、高圧的に接し、尊大な態度を取る理由である。

この場合、日本男性とその家庭に対して、生きていくための養分をくれる会社は、ちょうど、胎児にへその緒を通じて養分を与えてくれる母親と同じ存在であると言える。この点、日本男性とその家族にとって、「会社=母」なのである、と言える。会社のために我を忘れて一生懸命に会社の発展のために尽くそうとする、何事も会社、職場第一の日本男性は、「母なる会社」にどっぷり浸って生きているのである。

9.母性的組織からの男性解放

以上見てきたように、日本の男性がよりどころとしてきた会社・官庁の組織のあり方は、実は、彼らの母親(や母親代わりの妻)の意向に沿うものとなっている。日本の会社・官庁は「母性」によって牛耳られている面が強い。男性たちが、そうした会社組織の「母性による支配」を終わらせ、会社組織からの自立を図るには、根本的には、組織成員である男性自身が、自分の母親との間の強力な癒着を何とか断ち切って、「母子連合体」を解消させることで、母親によって所有され、母親によってもっと働け、先へ進めと尻を叩かれる「ダービー馬」のような立場から自由になるしかない。

10.母性的組織への女性進出

従来の日本では、女性は、自らは組織の内部に止まらずに外に出て、「専業主婦」として、男性(息子、夫)を組織に送り込んで業務に邁進するように仕向け、管理することに専念してきた。

しかし、専業主婦の仕事は、家事の省力化や、教育機能の学校への委託が進むにつれて「空洞化」が進み、女性たちにとって、次第に「やりがい」が薄れた魅力のない仕事となりつつある。また、専業主婦たちは、彼女たちの居場所が「家庭内」という、外界から遮断された密閉空間となっていることに息苦しさを感じている。

日本の女性たちは、息子や夫を自らの操りロボットとして操縦して組織で活躍させる、従来の「専業主婦」になることによる「間接的な自己実現」のやり方よりも、自分自身が直接会社や官庁に乗り込んで、そこで自ら活躍し、自分の手で業績をあげる、「直接的な自己実現」に、より生きがいを感じるようになっているのは確かである。女性たちは、その生涯を、男性たち同様、組織人として過ごすことを求めている。

彼女たちは、子育てで主導権を握ることにより、従来の専業主婦同様、自分の子供を自らの操りロボットとして出世競争に邁進させて自己実現を図るとともに、自分自身も組織で働いて業績をあげることで自己実現を行うという、「二重の自己実現」を狙おうとしている。

しかるに、従来の日本の官庁・会社組織で活躍しているのは専ら男性であり、女性は男性の補助的作業に回ることが多かった。それは、女性は「専業主婦」になることを求められていたからであり、女性の業務は、女性が「専業主婦」になって退職するまでの間の短期間の腰掛け業務と捉えられていたため、重要視されなかったのである。

日本の女性たちは、既に本腰を入れて、官庁・会社業務への進出を始めているが、官庁・企業組織のあり方は、依然として旧来の「専業主婦コース」を推奨するものとなっている。このミスマッチを是正するため、ごく近い将来、日本の経営組織のあり方を、女性が一生組織人として働き続けることができるように根本的に見直すことが必要となる。

母性的性格・風土を持つ「母性的経営体」である日本の官庁・会社組織は、本来、男性よりも女性により適した組織であり、現在組織の中で大きな顔をしている男性が働くよりも、女性が働いた方がより優れた業績をあげることができると考えられる。

今まで、日本の会社・官庁の風土を、「ムラ社会(日本の伝統的な農耕村落共同体)的」として、不愉快だとして批判をしてきたのは、ほとんど男性であり、女性は批判していない。これは、女性にとって、「ムラ社会」が、女性にとって居心地のよい、女性、母性向きの社会であることを意味している。

従来男性が仕切ってきた日本の官庁・会社組織で、スムーズに女性が主導権を握り、男性を凌ぐようになるには、女性が単に組織内で男性に負けない業績をあげるだけでなく、女性が、組織の中で「母親」「姑」「姐御」的存在になることで、男性たち(上司も部下も)を、母親代わりに心理的に依存させ、自分の言うことを聞かせるように仕向ける、精神的・心理的戦略が重要である。

母性による支配下で成長してきた日本男性は、年配、年下を問わず、「母親」「お袋」「姐御」的な、自分たちを強い一体感で包み込んで依存させてくれる存在に弱い。そこで、女性たちが男性たちを、自分たちの「大きな子供」扱いすることで、男性たちは簡単に女性の軍門に下り、組織上の重要ポストを女性たちに譲ると予想される。これは、女性の年齢が男性よりも年下である場合にも当てはまり、彼女たちは、母性的態度を男性たちに対して取ることで、「リトルマザー」「小さな姐御」として自分よりも年上の男性を精神的に支配可能である。

こうした、組織における、女性による男性の「母性」を通じた支配は、女性が専業主婦を止めることで、男性が感じる心理的バックアップ感の不足を補う効果を持っている。要するに、男性が従来専業主婦である自分の母親や妻に潜在的に求めていた心理的依存、甘えの感情を、職場の(特に上司の)女性に向けるように仕向けることで、女性たちが専業主婦でなくなっても、男性たちが心理的支えを得て困らなくなるようにすることができる。

従来、会社・官庁組織で自己実現を図ろうとする女性たちにとってネックだったのが、出産・育児に忙しくて、いったん退職・休職せざるを得ないことであった。

女性が生涯を組織人として業績をあげることに注力できるようにするには、この退職・休職がもたらすハンディをなくすことが必要である。それには、女性に中途採用、再雇用の道を幅広く用意することが、会社・官庁の経営上メリットとなることを本格的に実証する必要がある。つまりいったん出産・育児のために退職した女性たちも、社員・職員として組織中枢部で再雇用すれば、従来の男性同様の重要な業績をあげ得るのだ、ということを実例で示す必要がある。

女性たちは、いったん出産・育児で退職した女性を経験者待遇で再雇用した方が、一から新卒採用者に業務を覚え込ませるよりも、即戦力の正社員として使えることを、自ら示すことが必要である。あるいは、同じフルタイムで働いてもらうなら、男性社員より、女性社員を雇った方がより有能であり、より会社・官庁の業績向上に役立つことを示す必要がある。

こうしたことを実証するには、実際の官庁・企業の組織を使った「実験」が必要である。実際にいったん出産・育児のために退職した女性社員・職員を再雇用して組織の中枢で数多く働かせる官庁・企業を「パイロットケース」として数多く用意して、そうした「パイロットケース」組織の中で彼女たちがあげる業績が、従来の男性中心組織があげる業績に見劣りしないことを、実証データとして示せれば良い。こうした実験には、行政による費用・制度両面での援助もある程度必要となって来よう。

あるいは、女性たちがそもそも出産・育児に伴って退職・休職をしなくて済むようにする手も考えられる。そのためには、働く女性たちが、組織人、会社人間として組織で働きながら、なおかつ子育てができる環境を、女性主導で用意する必要がある。例えば、各職場とインターネットでつながった、24時間利用可能な保育所、幼稚園、小中学校を設け、そこに自分の子供を通わせ、インターネットを介して子供たちとコミュニケーションを取ることで、女性たちが職場にいながらにして、我が子へのフォローを可能にすることが考えられる。そうすることで、女性たちは、従来我が子との間形成してきた「母子連合体」を維持したまま、組織人として仕事に打ち込むことができる。

女性たちが、育児にも、仕事にも両方打ち込める環境を作り、女性の自己実現を支援することで女性の力を引き出すことが、日本の経営組織の体質強化には必要である。日本の「母性的」な経営組織には、従来の男性よりも、母性の担い手である女性の方がより組織の体質にマッチしており、女性主導で組織運営が進む方がより生産性が上がることが予想されるからである。母性的体質を持つ日本の官庁・会社では、いったん女性の組織中枢への進出が進めば、男性が女性たちに経営権限を譲らざるを得ない事態は、比較的短期で訪れると考えられる。

そのためにも、女性たちは、従来のように、単に結婚しない、子供を産まないなどといった消極的・受動的な抵抗ばかりするのでなく、自ら積極的に、官庁・会社に対して、「保育所の充実、24時間保育の実現」「組織中枢での再雇用」などを、社会運動の形で働きかけると共に、「自分たち女性を組織で使えば、確実に業績が向上しますよ」という証拠を見せる必要があると言える。

社会運動をするに当たっては、従来、家庭の中でくすぶっている専業主婦たちを取り込めるかどうかが鍵となる。「組織人として働き続けることで、今までのように家庭の中にとどまるだけよりも、こんなに、よりよい生活と自己実現が得られますよ。」という明るい青写真を、彼女たち専業主婦に対して、実例を示して説得する必要がある。

また、日本の女性学には、従来のように「性差別はいけません」といった、男性たちを責め続けるネガティブなキャンペーンを張るばかりでなく、「自分たち女性は、組織の中で、男性に負けないor男性にできない高い業績をあげる能力がありますよ。それは、出産・育児による退職後の再雇用時にも有効ですよ。私たちを、組織の中で積極的に利用しないと損しますよ。」ということを実証するポジティプな姿勢が、今後求められると言えよう。

なお、女性の負担となっていた食事作りや掃除、洗濯のような家事についても、例えば、栄養士の監修による弁当をコンビニで安価で販売するようにしてそれを購入すればよいようにしたり、洗濯・掃除ロボットを導入することで、家事雑用をできるだけなくすようにする必要がある。そのためには、「家事雑用をしない主婦は主婦にあらず」という考え方をなくし、主婦の仕事を、家計管理、子供の教育といった根本的に重要なものへと集約することが必要である。

この場合、男性は今まで専業主婦をデフォルトとして育ってきているので、家事をしない女性(妻)に対して違和感を感じて「もっと家事をしろ」と文句を言うことが考えられる。それについては、男性の母親である姑の世代の女性が、積極的に外に働きに出て、家事をアウトソーシングする姿勢を見せれば、母親の子分である男性たちも従うようになると考えられる。このためには、姑が、専業主婦がメインだった世代から、職業人、組織人がメインである世代へと、世代交代をする必要がある。姑が外働きをすることが当たり前となっている状態への世代交代には、あと10~20年位かかるかも知れない。

日本の男性にとって、女性たちが上記のような戦略に出て、どんどん組織内で昇進して、自分たちを追い抜くようになっていった場合、どういう対応をしたらよいであろうか?これは、難しい課題と言えよう。一つ言えることは、日本男性は、従来のような「お母さんの手下」的存在でいるままでは、いつまで経っても社会的に浮かばれないということである。「母との精神的決別」こそが、日本男性を新たな精神的段階へとステップアップさせるための鍵なのではないか?要は、母への親孝行のために働くのではなく、自分自身のために働くのである。そうしたドライな風を心にまとうことが、日本男性が働き手として真に成熟して、女性に対抗していくために必要である。それは、「浪花節的」「ムラ的」と言われた従来の日本の会社組織風土を、ドライに塗り替えることにつながっていく。男性たちによる「会社組織風土のドライ化」こそが、真に日本男性を会社組織の中で、女性と互角に渡り合っていくことを可能にするための条件と言える。

(初出2003年06月、2013年12月追加)

[要旨] 日本では、以前から母性が父性よりも優位にあると主張する「母性社会論」が存在します。母性は女性性の一部であり、母性が父性よりも強いとする母性社会論は、日本における女性優位を示すと考えられます。しかし、日本のフェミニストたちは、なぜか、女性が優位であるという結論を決して導き出そうとしません。筆者は、その原因について、嫁姑の対立という、女性内部の対立があると考えます。

◇

日本では、母性の父性に対する優位を主張する日本=母性社会論が、松本滋や河合隼雄らによって、以前から唱えられて来た。

母性は、女性性の一部であり、母性が父性よりも強いとする母性社会論は、女性優位を示すと考えられる。

これに対して、日本のフェミニズムは、女性が強いという結論を導き出そうとしない。むしろ、母性は、女性への育児の押しつけとなり、会社とかでの女性の自己実現を阻む、有害なものであるといった主張を展開している。いわば、女性と母性を互いに敵と見なす、対立させて捉える見方が横行しているのである。

実際のところ、日本社会を強い母性の力で牛耳る子持ちの年長女性、特に姑においては、女性と母性はスムーズに統合されているのであり、対立は特に見られない。

日本の女性学者やフェミニストによる母性の敵視は、実際のところ、母性を肯定し、日本女性の強さを表す日本=母性社会論が、女性が弱い立場に置かれていることを前提として発展してきた日本のフェミニズムの存在理由を根本から脅かすものであり、日本の女性学者やフェミニストたちは、触らぬ神に祟り無しということで、日本=母性社会論を無視したり、わざと歪曲した見方をして、正面切って扱うのを避けているのである。

そのため、母性社会日本をリードしている姑の権力の強さとか、今までほとんど日本の女性学で取り上げられないという、異常事態を来しているのである。

(初出2000年07月)

日本女性による家族制度批判が行われる場合、女性は、自分を嫁の立場に置いて、制度を批判する。

姑の立場に自分を置いて、家族制度を批判する女性を見たことがない。

姑の立場では、家族制度は、それなりに心地よい、批判の対象とはならないものなのではないか?

同じ女性なのに、姑と嫁という立場が違うと、協同歩調が取れない。

従来の日本のフェミニズムは、嫁の視点ばかりで、姑の視点は取ったものは見当たらない。

同じ女性なのに、姑は、解放の対象からは外れている?解放できない=十分強くて、する必要がない、というのが本音であろう。

そこには、根底に、嫁姑の対立という、同性間の対立がある。一方、同性間の連帯意識というのが建前として存在するので、対立を公にできない。

嫁の立場の女性から見ると、姑と、その息子=夫が、一体化して、嫁に対して攻撃をしかけてくる。

姑は、その家では、しきたり・慣習に関する前例保持者、先輩としての年長女性である。

姑は、嫁や息子に対して、先輩、先生である。家風として伝えられて来た前例を教えるとき、威張る。威圧的になる。

嫁の立場に立つ女性は、本来は、男性=息子も支配している、姑を、自分を抑圧する者として、批判の対象とすべきなのではないか?

女性は、自分と同性の姑の批判ができない、しにくいから、代わりに、男性(姑の息子)を批判するのではないか?

同性間では、見かけだけでも仲良いことにしておきたい、複雑な事情があるのだろう。

日本のフェミニストによる「日本家族=家父長制」攻撃の本当の目標は、夫=男性ではなく、姑=同性である女性の権力低下にあるのではないか?本当は、「日本家族=(姑=)母権制」攻撃の方が当たっている。でもそれでは、女性の地位を高めようとする、フェミニズム本来の目的と矛盾する。

「日本=母性社会」は、女性を母性の枠内に閉じこめる、いけない考え方であるとするフェミニストによる攻撃も、まだ子供を産んでいない嫁の立場からは理解できるが、子供を産んで自らのコントロール下に置くことに成功している姑の立場からは理解不能である。

同じ女性なのに、嫁の立場と姑の立場とで、まるで連携が取れていない。フェミニズムは、同性間の対立をどう取り扱うのか?

フェミニズムは、弱い立場にある女性しか対象にできない限界がある。姑のように、強い立場にある女性をどう取り扱うのか?

(初出2000年07月)

姑は、血縁(親子関係)による結合に基づいた家風の先達者として、嫁を支配し、嫁は姑に服従する関係にある。

「日本家族=家父長制」論者は、

(1)この姑との間の支配服従関係を、夫による支配と勘違いした。

(2)女同士の対立を表に見せようとしない。女同士(嫁・姑)が結束しているように見せかける。

夫婦は、異性間の結合により互いに引きつけ合う。一方、母子、親子は、互いに共通な遺伝子や価値観の共有による一体感により、互いに引きつけ合う。

血縁による結合(親子関係)と、異性間の結合(夫婦関係)とが互いにライバル・拮抗し、互いに強さを強めようとする。強い方が主導権を握る。

夫は、どちらにも深くコミットする、付くことができず振り回される。ただし、時には、漁夫の利を得ることもある。

(初出2000年07月)

マザコンは、母親による子供の一体支配を、子供が母親の意を汲んで自発的に受け入れている状態のことである。母性の力が強い日本では、結構メジャーな現象であると思われる。

日本においては、マザコンは、女性の立場の違いから、同一の女性にとって否定的にも肯定的にも捉えられる。

これから結婚する、あるいは結婚した嫁の立場の女性にとって、マザコンは、望ましくない、否定すべきものである。

自分の彼氏や夫が、姑と親密にくっついて、姑の同盟軍となって、自分のことをあれこれ批判したり、支配しようとするのに反発したり、彼氏や夫がそうなるのを避けようとして、「マザコン男はダメ」と、マザコンを必死になって批判する。

ところが、そのようにマザコンを批判していた同じ女性が、自分の子供、特に息子を持つと、子供が可愛くて、子供との一体感を楽しみにするようになり、子供を自分の思い通りに動かしたいという支配欲も働いて、子供がいつまでも自分の元にベタベタ愛着を持ってくっつく状態=マザコンを肯定的に捉えるようになる。「マザコン歓迎」となるのである。

自分の姑や夫に対しては、「マザコン反対」で、自分の子供に対しては「マザコン賛成」という、相反する立場を、両方場合に応じて便利に使い分けて、矛盾に気づかないか、気づいても開き直っているのが、日本の女性の現状であると言える。

(初出2007年05月)

稲作農耕文化は、マザコン製造機である。社会において、女性、母性の力を強め、子供たちが皆その影響を受けるからである。

一方、遊牧、牧畜文化は、ファザコン製造機である。社会において、男性、父性の力を強め、子供たちが皆その影響を受けるからである。

(初出2011年9月)

マザコンは、従来、マザー・コンプレックスという言葉の略語として用いられてきた。

しかし、それとは別に、マザーズ・コントロール(母親による制御、母親による支配)という言葉の略語としても使用することができる。

(初出2012年6月)

日本の著名な教育評論家である尾木直樹は、そのオネエ言葉から、「尾木ママ」と呼ばれ、社会的に親しまれている。彼は、本来男性なのに、母性の体現者となり、そのことがごく自然なこととして、日本社会に受け入れられているのである。これは、日本社会で母性が強く、男性に対して強く影響していることの証拠である。あるいは、日本社会において、男性が母性化しやすいことの証拠であるとも言える。

(初出2011年9月)

子育てこそが、日本社会を女性が支配するための最重要キーワードである。あるいは、子育てを女性が担っていることが、女性が日本社会を支配することができる根本理由である。

欧米女性は、子育てを軽視して、子育てよりも自分のキャリアを大切にせよと主張するが、これが、社会において、欧米女性が弱い根本理由である。

日本では、女性が、子育ての役割を独占している。日本の女性たちは、子育てに多くの時間を割いて、母親、教育ママとして、自分の時間を惜しみなく投下している。

日本では、女性と、その子供(特に息子)が一体となって、自己実現に取り組んでいる。子供(息子、娘)の自己実現が、すなわち母親の自己実現となる。例えば、息子が成功、出世すれば、それがそのまま母親自身の成功となる。

日本の母親たちは、こぞって、自分の子供を、自分の思い通りに操縦するのに必死となる。自分の思い通りに操縦することで、子供が母親の意のままに動くことにより、母親の意思決定を社会全体に、全面的に反映させることに成功している。そこには、母親が子供の独占的支配者となっている実態があり、母権社会の表れとみることができる。

(初出2012年6月)

お母さん(実母ないし妻)に、食事や服装の用意、洗濯まで、身の回りの世話一切をやってもらっている日本の男性は、マザコンだ。

いくら、自分の稼いだ給与を実家に入れているからと言って、お母さんに、炊事洗濯から家計管理も含めて生活全般を依存しているのは、お母さんに生活全体を握られ、包含され、支配されている訳で、実質マザコン状態なのである。

重要なのは、職場が男中心で動くという、いわゆる「男社会」の立役者が、実は、そうした男性の母親(、妻)=女性だということだ。

男性の母親が、男性の身の回りの世話をかいがいしく全部してあげて、男性が生活面で母親無しで暮らしていけないように依存させることで、男性が母親に精神的に支配される事態が生じている。

男性がやたらと会社でやたらと仕事熱心なのも、自分の母親に「頑張って昇進しなさい」とハッパをかけられていることと関係がある。

男性は、その母親の自己実現の道具、操りロボット、愛玩対象となるペット、奴隷なのだ。

「母の奴隷」、それが、日本の男性の実像だ。

男性が勉強や仕事に専念して、それ以外に関心を向けさせないようにわざとし向けているのが、日本の母親だ。

日本の母親にとって、自分の息子は、受験競争、会社での昇進競争にまい進させる「ダービー馬」と一緒だ。息子が、そうした競争に勝って出世して社会的勝者となることが、すなわち自分の自己実現が果たされることと一緒だと考えて必死に息子の尻をひっぱたく。

そのため、息子は勉強人間、仕事人間と化すのだ。

会社はそうした「ダービー馬」と化した息子たちで溢れている。「男社会」の出現だ。ひたすら会社の仕事に専念する男性=ダービー馬たちの集まり=「男社会」を生み出しているのは、その母親たちなのだ。

日本の母親は、炊事、洗濯といった家事や身の回りのことに対して息子が余計な気をかけることで、本来の受験競争、会社での昇進競争に遅れてしまうことを防止するため、必死になって、息子の身の回りの世話をかいがいしく焼こうとする。

そうした母親の姿勢が、息子が、勉強、仕事以外のことをやらなくなり、身の回りのことを、財布とかも含めて全て母や妻にやらせようとするあり方をもたらす原動力となっているのだ。

息子に競争に打ち勝てとハッパをかける日本の母親は、会社で、部下に成績を上げろとハッパをかける上司と同じだ。母親が上司、息子が部下だ。

そうやって必死に息子=「母親が自分の生涯を賭けたダービー馬」の身の回りの世話をする母親の姿が、息子から見ると、自分に無償の愛を提供する理想的な恩人に見えるのだから皮肉なものだ。

妻と対比させる形で、やたらと実母を理想化して捉えるのは、思考がマザコン化している証拠だ。

母は、息子にとっては、高齢の存在であり、やがて死んでしまう。そこで、仕事以外何もできない息子が頼るのが次に妻だ。そこで起きるのが、妻=専業主婦の「お母さん」化だ。

専業主婦を実母代わりにして、彼女に精神的に依存する現象が起きる。

財布も子供も、家庭の実権も、全て専業主婦に握られてしまい、男性は、自分自身はただ会社人間としてひたすら労働して家庭に給料を入れるのみ、それしか出来ない、依存的で自立できない人間となってしまう。

男性が、妻は、実母同様自分の身の回りの世話をしてくれて当たり前、妻は自分の身の回りの世話を十分するように、それ以外の外仕事はするな、専業主婦でいろと、横柄な、妻を束縛する態度に出るので、妻には嫌われる。これが熟年離婚の原因だ。その原因の源は、自分の息子を自分のダービー馬に仕立てた、夫の母親にある。また、日本の女性が、家事負担のため、外での仕事を諦めて専業主婦にならざるを得ない状況を作り出しているのも、息子を仕事人間に仕立てた、男性の母親だ。

そうしてやむなく専業主婦になった妻が、夫や息子を新たに自分の「ダービー馬」と仕立てて、受験、会社での昇進競争に向けてハッパをかけるとともに彼らの身の回りのことを全部かいがいしく行ってあげて仕事、勉強に専念させることで、妻=母が自分の自己実現の道を見いだすようになるという「専業化への世代間連鎖」(夫は、仕事専業に、妻は家事専業になる)が起きている。これが、日本において、いわゆる「男社会」がちっとも解消されない一番の原因だ。

日本のフェミニストや女性学者らが批判する「男社会」を作ったのは、ほかならぬ女性たちなのだ。もっとそのことに注意を払うべきだ。

(初出2008年05月)

従来、臨床心理の分野とかでは、母親の心理的影響力が強い日本のような社会のことを母性社会と呼んでおり、世の中ではこの呼び方がなされることが多い。

しかし、この母性社会という呼び方は、どちらかといえば社会の静的な性質を表した呼び方で、日本社会において母親が動的に行使している社会的影響力、支配力の大きさを実感するには物足りない。

筆者としては、従来の母性社会という言い方に代えて、「母権社会」(ないし母権制社会)という言い方にすることで、日本の母親の強大さを少しでも実感できるようになるのが望ましいと思っている。

同時に、欧米のように父親が強い社会は、父性社会と呼ぶよりは、父権社会(ないし父権制社会)と呼ぶのが望ましいと思っている。

(初出2008年07月)

母権社会が言われてこなかった理由は、男性の面子を潰さないための女性による配慮の結果である。女性は、自分が強いとあえて言わない。

男性は、自分自身が女性より弱いと感じると、ペニス同様、小さく、弱々しくしぼんで、女性を引っ張る強い行動力を失う。あるいは、女性を守る盾として活用することが出来なくなる。そうなると女性が困るので、女性は、必死で弱い振りをするのである。

男性がマザコン呼ばわりされるのを避けるという問題もある。日本男性が、他国の男性に比べて弱く見える、魅力無く映るのが、国防上とかで嫌だというのもある。

(初出2012年04月)

日本男性は、わがままな暴君、専制君主である。腕白で威張るのが好きで、いい格好しがちな存在である。

日本男性は、精神的には、永遠に母の懐に抱かれた「息子」としての存在であり、母の手のひらの上に乗って威張っているが、心の奥底では、母に甘え、深く依存した、未成熟な子供のままである。

日本男性は、結婚しても、実質としては妻のもう一人の子供として、妻に心理的に依存し、父になれない、父未満の存在であり続ける。

未成熟な子供のまま、力任せにわがままに強引に振る舞うので、見かけは、強大な支配者のように見え、それが「家父長」であるかのように見えるのである。

彼ら日本男性は、「皆の面前で」格好よく目立ちたい、威張りたい、皆を代表したいとか、上に立って指示、指図、命令したいとか、周囲に有能、できると思われ、周囲よりも早く出世、昇進したいといった、周囲の視線を前提とした「見栄っ張り」の性質を持っている。

日本男性は、こうした見栄を張るために、少しでも格好良く皆の前でぴしっと決めたいという欲求を持ちつつ、それを自分一人の力で実現していくだけの心の強さを持ち合わせず、無意識のうちに周囲の自分を包み支えてくれる母的存在に心理的に頼ろうとするのである。それが自分の一人の足では立てない、ひ弱な張りぼてのような「立てられる人」状態を生み出しているのである。

日本男性は、基本的に背後から「立てられた」存在である。会社とか社会の表面に立って威張っているが、その状態を維持するには、支えが必要であり、何らかの「母的存在」が彼を立たせ、支えている。この場合、「母的存在」とは、実母であったり、妻であったり、居酒屋のママであったり、所属する会社であったりと、多種多様である。

立てられているとは、自分を立ててくれている存在に依存していることを意味する。そこら辺の、自分一人では何もできず、周囲に「立ててもらっている」という自覚がなく、まるで自分一人で自立していると思いこみ、社会の表だった支配者みたいに威張っている点が、日本男性の痛いところである。そのくせ、立ててもらわないと、優秀な社員が逃げ出した会社のように、すぐ不格好に倒れたり、潰れたりしてしまう。

日本社会の実際の支配者は、見かけ上威張っている男性たちを立たせてくれる、支えてくれる、依存させてくれる、大きく温かく包んでくれる、甘えさせてくれる側の存在であり、先に述べた「母的存在」がそれに当たる。「母的存在」こそが、日本社会の奥まったところに座る真の支配者であるということができる。

こうした「母的存在」が、「立てられる人」である日本男性を行動させる、つき動かす原動力、モーター、エンジンとなっている。それは、「母性エンジン(お母さんエンジン)」「母性モーター(お母さんモーター)」とでも呼べるものである。そうした母性(母的)エンジン、モーターに基づいて行動するために、日本男性の行動様式は自然と、所属組織との一体化や集団行動を好む、母性的なものとなるのである。

(初出2008年07月)

日本の職場は、女性の管理職の割合が、他の国に比べて少なく、昇進とかも男性より遅れる等、男性中心で動く「男社会」だ、という社会学者の研究結果が、半ば社会の公式見解になっている。

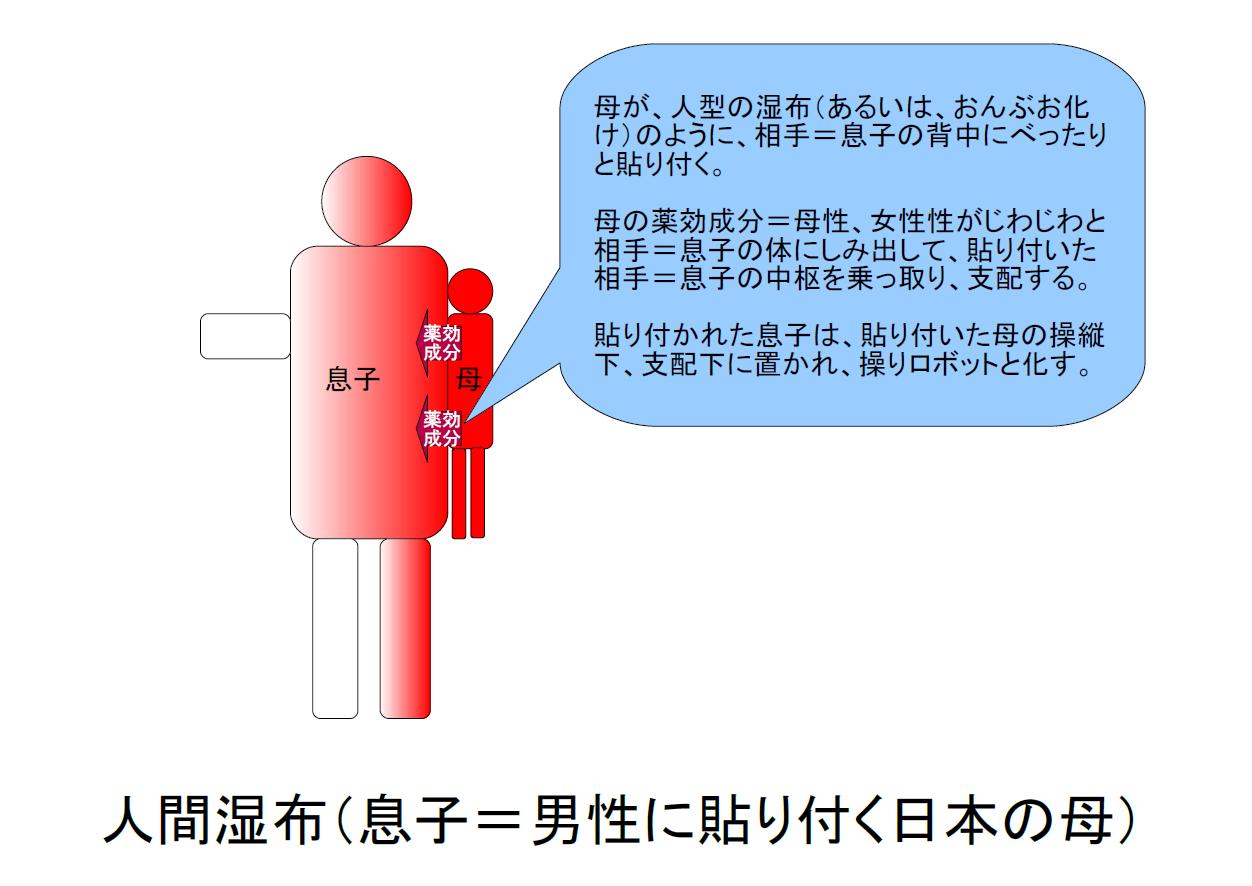

しかし、そうした見解は、職場とかで表立って支配者みたいに威張って活躍する日本男性の背中に、男性の母親が、男性が子供の頃からぴったりと密着して貼り付いて、男性と心理的に一体化して、男性を自分の思いのままに操縦しているという事態を想定していない。

日本男性は、表立っては社会の支配者であるが、実はその男性の背中に更に真の支配者である男性の母が貼り付いて、男性を依存させ甘えさせると共に、男性にあれこれ指図、命令を下して支配している。そのため、日本社会で表立って活躍するのが男性でも、日本社会の性質は、相互の一体感、包含感、集団行動を重んじる母性的なものになる。こうした構図に、「日本=男社会」論者は、気づくことができていない。

その点、「日本=男社会」説は誤っており、「日本=母社会」説に修正されるべきである。

(初出2008年07月)

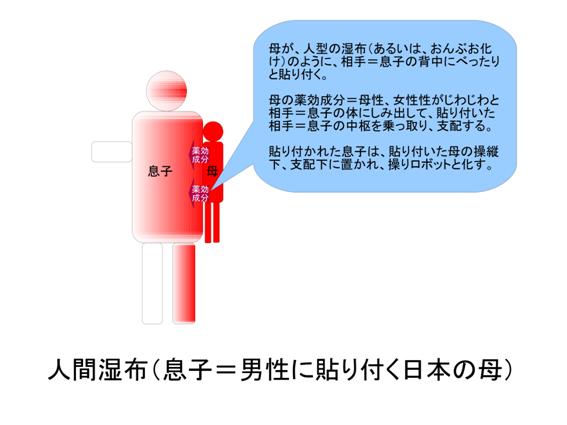

図による説明を設けている。

日本の女性が、男性を支配するやり方は、男性の母親としての立場を最大限に利用するものである。

(段階1)母が、人型の湿布(あるいは、おんぶお化け)のように、相手=息子の背中にべったりと貼り付く。

(段階2)母の薬効成分=母性、女性性がじわじわと相手=息子の体にしみ出して、貼り付いた相手=息子の中枢を乗っ取り、支配する。

(段階3)貼り付かれた息子は、貼り付いた母の操縦下、支配下に置かれ、操りロボットと化す。

日本の男性は、精神的、心理的に、常に母親を背中に背負っていて、半ば無意識のうちに、背中の母親の意向に沿うように行動していると言える。

(初出2008年09月)

太平洋戦争中の日本社会の心理は、その女性的、母性的性格をむき出しにした、相互一体感、包含感に基づくヒステリックな精神的高揚として捉えることができる。

すなわち、日本の女性解放運動においては、太平洋戦争時、

・高群逸枝に代表されるように、天皇=(女神である)天照大御神と見なすことが行われた。日本社会の中枢である天皇制を、女性化して捉えていた。

・また、母が息子に対して、お国のために死ねと命令することが平然と行われた。これは、母として、自分と非独立で一体化している、自分の命令を聞いてくれる息子に対して、絶大な心理的影響力を行使していたことを示している。

こうした、いわゆる日本的ファシズムと呼ばれる社会的風潮は、女性、母性の強い影響下で作り出されたものであり、日本社会における女性、母性の強さとして捉えることができると言える。

(初出2012年03月)

日本社会で一番力が強いのは、表面に出て威張っている男性ではなく、その母親の姑である。

姑は、息子との間で、強力な母子一体、癒着状態を作り出し、その中で、親→子供の支配従属関係を利用して、息子を精神的に支配するのである。

姑は、普段は、表に出ずに奥に収まって「いつも息子がお世話になっております」みたいに頭を下げて言っているので、家庭で強権を振るっている実態が、なかなか表に出にくいのである。

日本社会全体が、姑の価値観、姑根性に染まっていて、重箱の隅をつつくようなやり方で、社会の中で嫁相当の立場にある弱者をチクチク陰険にいじめているのである。

姑根性は、

「何事も、「~しなさい」の上から目線の命令、指示口調で行う」

「上位者である姑に対する精神的な絶対服従を、相手に要求し、言挙げは一切許さない」

「細かい所まで隅々まで監視の目を行き届かせ、箸の上げ下げにまで口うるさくヒステリックに文句を言う」

「自分の気が済むまで、ひたすらペラペラ相手に一方的に説教しまくり、話している最中に、次から次へと新たな説教の種を連想して思い出しては説教を続けることで、相手を心理的に窒息させ、逃げ場がないところまで徹底的に追い込む」

「既存の家風(とか社風)、しきたりへの一方的な帰依を相手に求め、新たな変革の試みをことごとく前例に反するとして、握りつぶす」

といった特徴を持つ、相手を支配する際に姑が見せる態度である。

これが、日本人の、特に弱者に対する態度の基盤になっているように思われる。先輩の後輩に対する態度とかが、この姑根性の典型である。

(初出2008年12月)

日本において、広く社会の上位者、支配者が持つ思考様式、イデオロギーである。

全ての人は、何らかの形で姑の立場、嫁の立場に二分される。

日本では、親会社、職場の上司、学校の先輩、地域の本家が姑相当の立場にいる。

下請け会社、部下、後輩、分家、小作が嫁相当の立場にいる。

姑は、自分の子供や孫への世話が行き届かないのを嫌う。

嫁が、自分の子供や孫を放って、働きに出ることはもっての他である。

姑は、嫁の手抜き、怠けを一切許さない。

嫁が子供を保育所に入れるのは、嫁による育児放棄であるとして、許さない。保育所の増設を嫌う。待機児童の解決が進まない、主な原因となっている。

姑は、嫁の落ち度をくまなく探し、指摘し、延々とエンドレスに説教する。

嫁の反抗、嫁の自分からの逃避、自主独立、嫁が自身の縄張り構築をするのを許さない。

姑思考は、

嫁を細かく、漏らさず監視、干渉する。

嫁に、自分の価値観を押し付ける。

上から目線で、嫁をうるさく注意する。

姑思考は、

マイナス点ばかりに注目する減点主義である。

責めるばかりで、褒めようとしない。

批判、ダメ出し、潰し、否定するばかりで、肯定や積極的提案が無い。

目上から目下への一方的で長時間の説教、自説展開を行う。

反論すると、根に持って、いじめる、いたぶる。反論自体を許さない。

説教の内容が、感情的、情緒的であり、客観性に欠けている。

姑思考は、

我慢を強要する。

辛さの回避を甘えと判定して批判する。

自分への完全服従を求める。

上から目線である。

サディストである。

姑思考は、

些細なことに姑息である。細かい。

漏れがない。嫁にとって閉塞感がある。

姑は、

嫁が考えた新しい知識、アイデアを否定する。自分の知識が無効化するのを拒否する。

いわゆる無縁社会の発生と、嫁の姑からの独立達成とは、深い関係がある。

個々の日本人にとって、外部社会、世間は、姑の役割を果たしているのであり、それを嫌って、内々に閉じこもって、外部社会、世間との連絡を最小限へと絶とうとするのである。

姑の影響力低減こそが、本当の日本のフェミニズムのねらいであると言えるのかも知れない。

(初出2010年7月)

母権社会日本における、日本人の思考の原型は、母であり、その思考様式は、母的思考、母思考と呼べる。

身内というか、同じ血縁内、派閥、グループ内、内輪に対しては、母思考であり、相手への慈しみと、惜しみない愛情の投入、甘えの受容が見られる。

一方、よそ者、血縁外、グループ外、派閥外に対しては、姑思考であり、相手に対する辛口の評価、批判、説教が先行する。

母思考、姑思考のいずれにおいても、相手を包み込み、呑み込む感じが強く、相手にとっては、一体感、閉塞感、窒息感、逃げ場のない被支配感が感じられる。

(初出2010年7月)

最近の日本においては、夫の妻=嫁が、夫の母親である姑と同居しなくなったことにより、姑の、息子の家庭への影響力が低下しつつある。

嫁が姑との同居を嫌い、姑と同居しなくて済む男性ばかり選んで結婚している。あるいは、嫁が夫との結婚条件として、姑との非同居を求めることが当たり前になりつつある。

姑の同居しない日本の家庭は、すっかり妻=嫁の独立王国となり、夫が妻=嫁の言うことを聞くようになり、母である姑のことを避ける、付き合わないようになりつつある。

夫は、妻=嫁の言うことを聞かないと、離婚されてしまい、慰謝料の請求とかで自分の財産を身ぐるみ剥がされた上、ひどい時には、家から追い出されてしまう。

また、夫は、マザコンだと、妻=嫁にとって、離婚する格好の理由になる。したがって、夫は、母である姑とくっつき続けることができず、母子連合体の破壊につながる。

こうした点から見て、従来筆者が主張してきた、日本において姑が家庭を支配するという構図は、やや改められなくてはならない。かといって、日本の家庭が母性中心、女性中心であることを止めたかと言えばそんなことは全然なく、子供を出産して母親となった嫁が、母子連合体の形成で、夫を圧倒、疎外する構図は変わらず、また夫が嫁に対して母親代わりに精神的に依存する傾向が強くなることで、従来の姑中心が、新たに嫁中心に変わっただけであるといえる。日本の家庭が母性、女性に支配されていることは、今までと何ら変わりない。

すなわち、従来は、嫁姑同居により、母、姑が子供(息子とか)を大人になっても、結婚後も、母、姑が存命する限り一生支配し続ける、「一生支配」の世代間連鎖が起きていた。それが、嫁が強くなって、姑との同居を避けるようになり、嫁姑別居が起きることで、母(姑)が、息子の前半生、結婚するまでを支配し、妻(嫁)が結婚後の後半生を支配する、母(姑)と妻(嫁)による「時分割支配」に変わってきていると言える。

日本男性は、前半生は母にすがり、後半生は妻に頼る、という構図になってきていると言える。

(初出2012年2月)

現在の日本は、母と娘のつながりが強い、母と娘のつながりで持っている社会である。

従来、娘は、結婚して夫の家に入り、元の家族とは断絶すると見なされてきた。

それが、結婚しても、母と娘との絆が切れなくなった。

メール、電話、ネット、交通の発達により、絆が保持されるようになってきた。

母親にとって、息子は異性な分、どうしても手を付けられない、よく分からない領域が出てくる。一方、娘は、自分との同質性がより強く、よく分かる存在であり、それゆえ絆が強くなる。

また母親にとって、息子は自分と同性のライバルである嫁に取られてしまうが、娘は取られることがなく、いつまでも親密な友達でいられる。

また、年取った母の世話をするのが、赤の他人の嫁よりも、血のつながりのある娘がする方が心理的に順当であるという点もある。

嫁が心理的に夫の家に入らなくなり、姑との付き合いや世話を嫌だという傾向が強くなってきており、それに代わる存在として、娘がクローズアップされてきているのである。

結婚した女性の場合、姑の嫁としての立場と、実母の娘としての立場の両方が同時に存在し、今までは姑の嫁としての立場が主だったのが、実母の娘としての立場に転換しつつあるということである。

あるいは、昨今の日本経済の景気悪化と雇用空洞化の深刻化により、結婚相手の男性の収入だけでは生活して行けず、女性も働きに出ざるを得ない状況が生まれているが、その際、子供をどこに預けて働くかが問題になる。

困ったことに、日本の保育所の数は、こうした現状を想定しておらず、子供の収容人数が少なすぎるため、そのままでは入所待機になってしまい、女性は働きに出ることができない。

そこで、そうした困った状況を解決するとしてクローズアップされる存在が、女性の母親である。子供を自分の母親に預けることで、女性は働きに出ることが容易になるのである。

こうして、母-娘のライン、連鎖が社会的に優勢になることで、日本の女系社会化が進んでいると言える。

というか、結婚する夫婦と、その母親との関係において、姑(夫の母)から、妻の母(これは何と呼ぶのであろうか)への権力移転が起きていると考えられる。

これは、嫁が姑と同居しなくなったというか、そもそも同居しないことが結婚条件になることが多くなってきて、姑の嫁に対する権力行使の場面が減っていることが大きい。

もっとも、夫の母から、妻の母へと、権力の持ち主が変わっただけで、同じ母という存在による支配であることには変わりない。日本は、姑による支配が弱くなっても、引き続き母権社会のままであると言える。

(初出2010年7月)

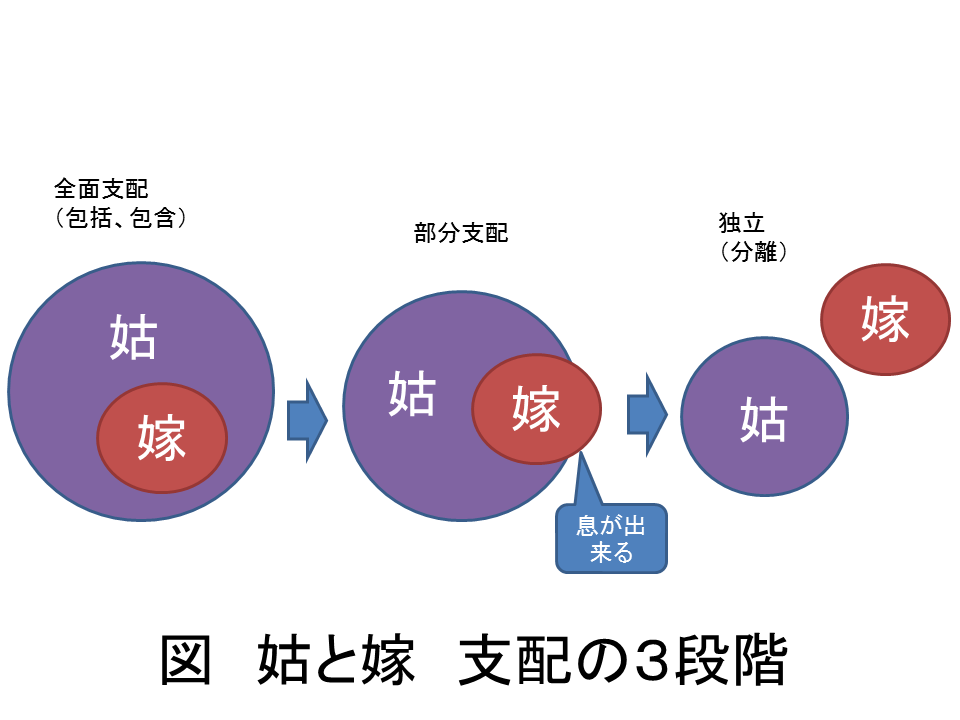

日本の家庭は、かつての姑による嫁の全面支配から、姑による嫁の部分支配を経て、嫁の姑からの独立と自由の確保の状態に移りつつあると考えられる。姑と夫の同居が当たり前だったのが、たとえ長男であっても別居するように変わりつつある。

これは、以下のような3段階の図にまとめることが出来る。

かつては、姑が嫁を包括、包含し、全面的に支配していたのが、嫁が姑のもとから表面上に頭を出して独自の息が出来るように変化し、更に、嫁が姑から分離して、独立するようになってきている。

(初出2014年1月)

日本では、最近、女性がバッシングする対象が、姑から実母に変わってきている感じがする。

それは、「母が重い」とか言った表現で、自分の母親をウザいと捉え、批判するものである。本や雑誌で、実母をバッシングする内容のものが売れているようだ。

先年までは、女性は嫁として、姑と同居する生活をしていたが、それが嫌なので、姑との別居を前提とする結婚を夫に求め、それを実現させてきたのだと思う。

その実現がようやくかなったと思ったら、今度は、実母がうざったく感じるようになったので、ストレスのはけ口を求めてバッシングを始めた感じがある。

女性の業は深いなと思わせる出来事である。

日本の母親は、一人で子育てを独占的に行う。

その結果、日本の母親は、子供にとって、自分を支配する独裁者となる。

子供は、母親に絶えず密着されて、逆らうことができず、母性の漬物と化すことになる。

この現状を打破するには、強い父性を備えた父親の介入が必要である。

そうした強い父性を日本男性が得るためには、日本男性の母からの引き離し、解放が必要である。

(初出2011年10月)

日本においては、母親が主体となって、育児、子育て、子供の教育を行なっているが、その際、幼少の時に見られる母と子との間の濃厚な精神的上下関係、支配依存関係が、そのまま小学校、中学校、高校、大学、社会人と、子供が成長していくにつれても、維持され続け、更には、子供が大人になって、結婚し、子供を設けてからも、引き続き維持され続けるのである。母による子の永続的支配がそこには見られる。

こうした、日本における、幼少時からの母子間の上下関係、支配依存関係が、永続的に維持されることが、日本社会の母権社会化と大きな関係を持っていると考えられる。すなわち、日本社会の人々が、子供として母の支配を、子供の時からの習慣、慣性で、引き続き大人になってもそのまま受け続けることが日常化していることが、社会が母権社会になること、母権社会発生の原因であると考えられる。

(初出2012年07月)

日本の男性は、母親との一体化の度合いが強く、他の女性を見るときなど、自分の母親=姑の視点で、あたかも格下の嫁を見るかのように見下して見がちな傾向がある。これが、日本において、男性=格上、女性=格下とする男尊女卑の考え方の元になっている。

後は、日本の男性が女性を批判するとき、自分の母親はその批判対象の女性には含まれておらず、別腹扱いとなり、自分の母親のことは肯定的に見がちである。同じ女性でも母親は格上の存在として捉えがちである。

(初出2014年4月)

日本のようなウェットで母性的な社会では、男性は、巨大な母艦、母胎である女、母の元から飛び立ち、帰ってくる、矮小な存在である。

一方、欧米のようなドライで父性的な社会では、男性は、母艦なしに自由に飛び回る、ある程度大きな存在であり、女性はその男性にしがみつくだけで何も出来ない無力な存在である。

(初出2009年11月)

日本社会は、母への甘え、女性への甘えで成り立っている社会である。

日本社会の基盤部分(家計管理、子育て、ウェットな対人関係・・・)を女性(特に母親)が支配している。男性は、生育の過程で、彼女らに足首をつかまれ、支持され、立たせてもらって、やっと活動できている状態であり、女性たち(特に母親)に心理的に深く依存し、甘えている。しかし、同時に社会的な行為責任を女性たちから負わされて、各種の責任者、会社・官庁の管理職とかをやっているので、表面的には、そうした男性たちが、日本社会の支配者のように外部者の目に映るのである。

そうした点を無視して、社会を父が支配する西欧流の男女共同参画社会モデルを日本社会に導入した結果、女性への作業負荷が大きくなりすぎてしまい、機能不全に陥っている。要するに、女性たちが、男性に甘えられて、男性の面倒を全面的に見ながら、かつ自分も、会社や官庁で男性並みに働かないといけないみたいな感じになっており、作業面で完全にオーバーフロー化している。

日本の少子化が指摘されて久しいが、日本の少子化の原因は、こうした感じで、社会進出を求められる余り、男性の面倒を見たり、子供を産み育てたりする余裕が、女性の側に無くなってきているのも一つの要因なのではないだろうか?

日本の少子化を解決するためには、一つは、

・男女共同参画社会モデルを日本にこれ以上導入するのを止める。旧来の、男性が女性に心理的に依存し、女性が男性を心理的に全面的に支えるモデルに戻る。

ことが上げられる。

一方、男女共同参画社会モデルを日本に導入し続ける場合、

・女性に一方的に甘え放題の男性の意識改革が必要である。女性に甘えずに、一人で何とかやっていくことで、女性に負荷を掛けないようにすることが求められる。あるいは、母、妻以外に甘えられる対象=「代理母」(のカウンセラー、ソーシャルワーカー)を社会的に用意することが求められる。

・女性の家事負担、育児負担を軽減するため、母性的人工知能、母性的情動を持った家事、育児ロボット(人肌のような温かいロボット=「人肌ロボット」)等の導入を図る必要がある。例えば、子供の様子を観察、監視して、母親の声で「いけません!」と警告を発するカメラの導入とかが必要である。

(初出2014年12月)

日本社会の少子化の原因として、男女共同参画社会の政策との関連が挙げられる。

男女共同参画社会の政策では、「男らしさ、女らしさより自分らしさを追求すべき」ということになり、互いに異性を意識したり誘引することを抑制された結果、男女の結合の発生が抑制され、男女が中性化を余儀なくされ、それが少子化につながっていると言える。

(初出2015年2月)

日本の女性が権力を握る、支配者になるには、母親になる必要がある。不妊の女性は、母になれないので、そのままでは権力からは疎外されると考えられる。

そこで、彼女らは、教師とか、企業の管理職、NPO代表とか、集団、組織成員にとって母親代わりの役に就くことで、権力を握ることになる。

(初出2011年8月)

日本の母親は、髪を振り乱していて、美しくない、みっともなくて良くないという意見がある。果たしてそうか?

権力者は、他人に、自分の言うことを聞かせるために、必死になって主張したり、子供に手を上げたりする。見かけに構っていられない、取り繕っていられない、権力者であることの現れである。

そういう点では、身なりに構わない、生活感にあふれた日本の母親は、権力者の姿そのものであると言え、社会的に力があることの表れであるとも言え、そういう点では望ましいと言える。

(初出2011年8月)

映画監督やタレントとして世界的に有名なビートたけしは、自分の弟子筋に当たる人たちに対して、自分のことを殿と呼ばせ、ハハッと平伏させて、自分に対しては絶対服従、反論を許さないかのように振る舞っている。

ビートたけしの場合、上記の振る舞いは単なるギャグなのかもしれないが、実際のところ、親分、子分関係に代表されるような、日本の上位者‐下位者関係は、この上位者に対する下位者の反論を一切許さない、専制的な対人関係になることが多いように思われる。しかもその場合、下位者が上位者に対して母親代わりに心理的になつき、甘えたり、わがままをする姿も見られるのである。

上位者に直接冷徹に刃向かう反論は許されないが、上位者になついていれば、ある程度のわがまま、いたずら、自由は許されるという構図になっている。

それでは、なぜ上位者に直接刃向かう反論がいけないのか?

それは、上位者の心にある、

(1)自分は下位者より上位におり、かつ下位者は自分になつき、自分を慕ってくれ、心理的一体感を持って付いてきてくれる、同意してくれるはずであり、それだけの人間的度量が自分にはあるのだという高いプライド、

(2)下位者への間に培われた心理的な密接な一体感、安心感、

の両者が予期せず一度に破壊され、切り裂かれて、上位者の心の中の柔な領域(ソフトエリア、デリケートエリア)に直接大きな切り傷ができて、上位者にとって心理的ダメージが大きいためであり、それゆえ禁止である。寝首をかかれるのと同じ効果があるのである。

この場合、ソフトエリア、デリケートエリアとは、あたかも人間の柔肌のような、温かく、柔らかで、ナイーブで、繊細で、敏感で、粘膜で覆われた、無防備で、傷つきやすく、いつもは、固いガードの領域(ハードエリア、ガードエリア)で覆われて、外部の侵入を容易に許さない領域である。

上位者は、下位者と心理的に一体になる(親分、子分の関係になる)時点で、心理的なデリケートエリアを下位者に対して直接さらすことになるのである。むろん、下位者も同様に上位者に対してデリケートエリアを直接さらすことになる。両者のデリケートエリア同士が直接、一体で間を割るものなしに密着したときに、上位者と下位者との間の主従関係、親分子分関係が完成するのである。

人間にとって、自分の本音、自分の本当の気持ちは、このデリケートエリアにこそ存在するのである。相手と互いに自分のデリケートエリアをさらすことは、相手と本音の付き合いをすることである。その関係を結ぶための特別な儀式(盃交わしとか)が必要となることが多い。

こうした、上位者と下位者との間のデリケートエリアの相手への露出、一体化をすることの原型は、母子関係にあると考えられる。というか、日本におけるヤクザとか体育会系の親分=上位者は、下位者にとって、包容、愛着、一体化の対象であり、母親代わりの存在であると言える。

互いのデリケートエリアに直接アクセスして、密着するのは、相互の心理的一体感、密接感を重んじる女性的、母性的な傾向であり、それゆえ親子関係としては、母子関係に特徴的に見られると言える。また、女社会での上下関係に特徴的と言える。こうした相互の密着、一体感は、上位者と下位者との間にウェットな感触を呼び起こすのである。

一方、欧米のような、男性的、父性的上下関係、父子関係を基盤とする社会、男社会においては、上位者と下位者が直接デリケートエリアを互いにさらし、密着させ合うことは原則として無く、ガードエリア越しでの対応となる。互いの自主独立、自由を保ったまま、ある程度相互の距離を置いたまま、相手の動きを観察して、相手の取る進行方向や考え方、イデオロギーを相互に見極め、最終的に相互を信頼する形で、いわば相互にドライに離れた形で主従関係を完成させるのである。相互に離れたまま、相手の人格の根幹を信頼し合うのである。

日本のような母子関係を基盤とする社会では、母や母代わりの上位者は、下位者にとってクッションとして立ち現われる。クッションは、互いに柔軟にフィットし、一体化が可能な存在であり、メンタルなデリケートエリアを直接具現化した存在である。この場合、下位者も上位者に対して、相互の柔らかな一体感を保持するため、小さなクッションであることを求められる。固いビー玉ではダメなのである。上位者、下位者共に、人間としての体質がクッション体質になる。

あるいは、日本社会自体が、国民に対して大きなクッションとして立ち現われるのである。クッション社会、クッション国家の出現である。

クッションは、それ自身に対して、あるいは相手先に対して、どうしても自然と柔らかくフィットして、迎合してしまう存在である。それと同様に、女性、日本人のようなクッション体質の人間は、物事を掘り下げたり、切れ味鋭く分析するのに根本的なところで向いていないと言える。

クッションとしての上位者に、べたべたくっつき、体を預けたまま、一体化して離れようとしないのが、なつきである。

優れたクッションは、ぐいぐい押しても、それを吸収して元の形に戻る。クッションをぐいぐい押す行為が、下位者による上位者に対するいたずらや甘えである。

女社会、日本社会のようなクッション社会においては、このクッションとしての度量が大きいほど、人間としての度量が大きいと見なされ、理想的な上位者と見なされる。

(初出2010年7月)

※この項目は、書籍「日本社会の女性的性格」と共通です。

家庭、家族関係は、大きく分けて、

(1)夫婦関係 家庭の基盤となる男女関係

(2)親子関係 父子、母子、義理の父子、母子関係

から成ると言える。

日本の家庭、家族の中の男女の勢力関係は、

(1)夫婦関係に着目すると、日本では、夫=男性が強く見えることが多い。その理由は、

・嫁が夫の家に嫁入りし、夫の家の言うことを聞く必要がある。

・男尊女卑で、夫が威張っている。

・稼ぐのが主に夫であることが多く、妻、嫁はあまり稼げておらず、経済的に夫に依存せざるを得ない。

こうした点を強調して、日本の家族は家父長制だという主張が、日本の社会学者の間では主流になっている。

一方、妻=女性が強く見える側面もある。

妻が家計管理の権限を独占していることが多く、小遣いを夫に渡す場面が多く見られる。小遣いは渡す財務大臣役の方が、もらう方より地位が上である。

(2)親子関係に着目すると、日本では、母=女性が強い。子育ての権限を独占し、教育ママゴンとか呼ばれ、怪物扱いされている。子供を自らの母性の支配下で動く操りロボットにすることにすっかり成功している。一方、父は、子供と関わりをあまり持とうとせず、影が薄い。

こうした母親の影響力の大きさを考慮して、日本社会は母性社会だという主張が、日本の臨床心理学者の間で主流になっている。

このように、夫婦関係を見た場合と、親子関係を見た場合とで、日本の男女の勢力に関する見方が分裂しているのが現状であり、両者の見方をうまくつなぎ合わせる統合理論が必要である。

筆者は、両者の見方をうまく統合させる契機として、「夫=お母さん(姑)の息子」と見なして捉えることを提唱する。

家父長として強い存在と思われてきた夫が、実は、母、姑の支配下に置かれる操りロボットとして、実は父性が未発達の、母性的な弱い存在であることを主張する。

日本において、子育てを母が独占し、子供の幼少の時から、強力な排他的母子連合体(母子ユニオン)を子供と形成し(母が支配者で、子が従属者、母の操りロボット)、この母子一心同体状態が子供が大人になってからもずっと持続し、この既存の母子連合体が一体となって、新入りの嫁を支配するという構図になっている。このうち、「母の息子=夫」と嫁の間のみを取りだして見ると、夫が嫁である妻を支配するという従来、日本=家父長制社会論で主張されてきた構図が見える。しかし実際には、夫は、母である姑に支配されており、その姑と一体となって、嫁を抑圧しているに過ぎない。

日本の夫婦における勢力関係を正しく把握するには、夫婦(夫妻)だけを見るのではなく、夫婦(夫妻)のうちの夫側に、母のくさびを打ち込むことが必要である。あるいは、母や姑が一家の実質的な中心であり、真の支配者であるとする「母」「姑」中心の視点を持つことが必要である。

夫婦だけを見るのでなく、

・母~息子(夫)←(何人も割って入ることを許さない母子連合体、ユニオン)

・姑~嫁(妻)

・夫(母の息子)~妻(嫁)

の3つを同時に見る必要がある。夫の父(舅)は、一世代前の母の息子のままの状態であり、影が薄い。夫の姉妹は、小姑として、夫同様、姑中心の母子連合体の一員として、嫁を支配する、姑に準ずる存在である。

夫は、妻にとっては一見強い家父長に見えながら、実際のところは、いつまで経っても母の大きい息子のまま、母に支配され、精神的に自立できない状態にある弱い存在であるという認識が必要である。

母の息子である夫、父は、一家の精神的支柱である母と違い、家父長扱いされながらも、母に精神的に依存し続けて一家の精神的支柱になれない、ともすれば軽蔑され見下される存在と成り下がっているのである。

夫は、仕事にかまけて子供と離ればなれになっているが、実は、この仕事が、夫の母の代わりに行っているというか、母の自己実現の代理になっている。会社での出世昇進とか、一見、夫が自分自身のために頑張ってしているように見えて、実は、夫自身が母の中に取り込まれ、母と一心同体となって母のために頑張って行っているというのが実情である。母が息子の出世昇進に一喜一憂し、夫にとって、自分の人生の成功が、そのまま母の人生の成功になっている。また、夫が会社で取る行動は、会社人間のように、会社との一体感、包含感を重視する、とかく母性的なものになりがちで、彼を含めた会社組織の男性たちが大人になっても母の影響下から脱することが出来ていないことを示している。

筆者は、こうした、

・母(姑)による息子=(妻にとっての夫)の全人格的支配

・妻による家計管理の権限独占に基づく夫の経済的支配

の両者を合わせることで、日本の家庭~社会全体において、母性、女性による男性の支配が確立しており、日本は、実は、母権社会、女権社会である、と主張する。一家の中心は、母、姑である。

欧米の権威筋の学説(Bachofen等)は、母権社会の存在をこれまで否定してきており、筆者の主張はこれに正面から反対するものである。

日本人の国民性と男女の性格との相関を取ると、日本人は女らしい(相互の一体感、所属の重視。護送船団式に守られること、保身安全の重視。リスク回避、責任回避重視。液体分子運動的でウェット・・・)で動いているという結論が出る。これは、日本社会が、女権、母権社会であることの動かぬ証拠と考えられる。日本人は、姑根性(周囲の、後輩とかの嫁相当の目下の者に対して、口答えを一切許さず、妬み心満載で、その全人格を一方的、専制的に支配する)で動いており、このこと自体が、日本社会における母、姑の影響力、支配力の強さを表している。それゆえ、日本の社会、家族分析に、姑中心、母中心の視点を取ることが必要であると言える。

従来の日本男性は、母や妻による支配を破ろうとして、がさつな乱暴者、あるいは雷親父となって、ドメスティックバイオレンスとかで対抗してきた節が見られるが、暴力を振るうだけ、より家族から軽蔑され、見放される存在になってしまう結果を生み出している。あるいは、家庭の外の仕事に逃げようとするが、仕事に頑張ることがそのまま母の自己実現になるという、母の心理的影響、支配を振り切ることはそのままでは不可能である。

こうした女性、母性による日本社会支配は、日本社会の根底が、女向きの、水利や共同作業に縛られた稲作農耕文化で出来ているために生じると考えられる。そこで、筆者は、日本男性は、従来の伝統的稲作農耕文化から脱却して、新たに、家父長制の本場である欧米やアラブ、モンゴルといった遊牧、牧畜民の父親のようなドライな父性を身につけることで、母と妻に対抗できるようにすべきだ、母と妻の支配から解放されるべきだと主張する。これが、日本男性解放論である。要するに、子育てと家計管理において父権を確立することで、父親として真に社会で支配力を持った、尊敬される存在になろうと呼びかけるものである。筆者は、その際、稲作農耕を、伝統的な日本方式から、よりドライなやり方のアメリカのカリフォルニア方式に改めることで、稲作農耕を維持しながら、ドライな父権を社会に実現できると予期している。

筆者は、最終的には、男女の力関係は、対等の50:50が望ましいと考えている。これが、究極の男女平等であると主張する。欧米みたいに、男性、父性が強くなり過ぎても、日本みたいに、女性、母性が強くなり過ぎても良くない、適度なバランスが必要と考える。家計管理を、夫と妻が1月交代で行う月番制導入とかである。

(初出2012年6月)

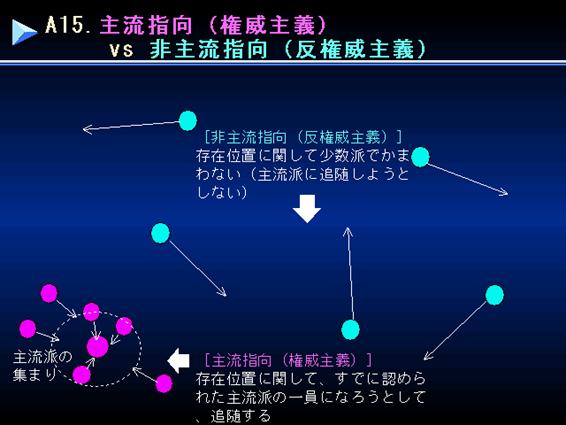

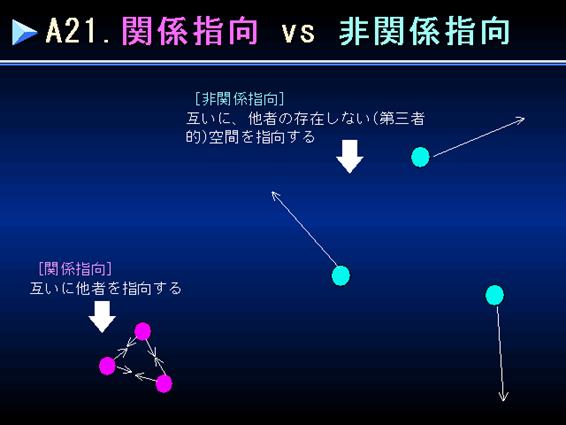

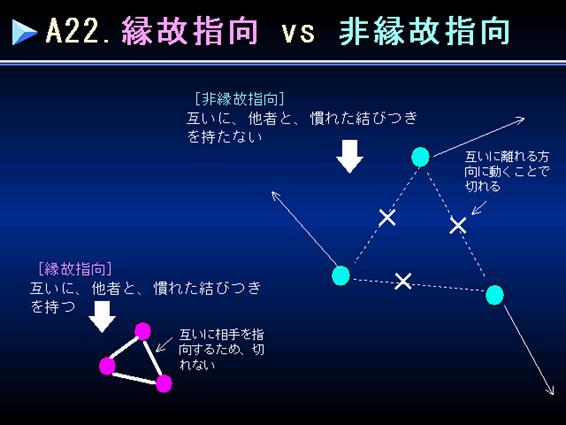

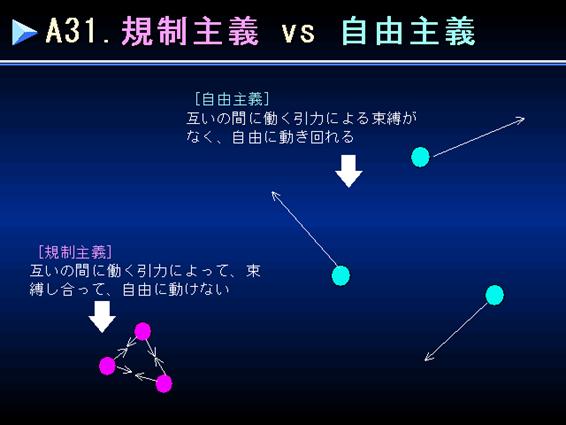

ドライないしウェットな性格、態度は、以下の表に書かれているようにまとめることができる。

|

|

ウェット |

ドライ |

|||

|

〔A〕 |

|||||

|

〔A1〕 |

〔他者との心理的位置の同一・共通化〕 |

||||

|

[A1.1] |

集団主義 |

個人主義 |